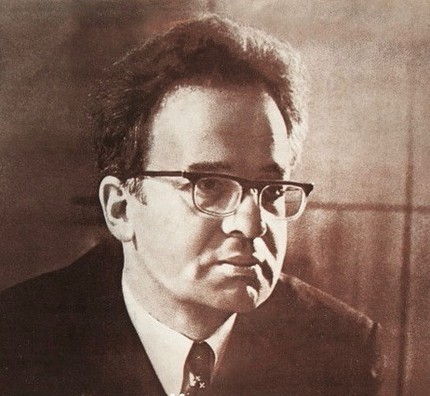

Николаев Алексей Александрович (24 IV 1931, Москва — 28 XII 2003, там же) — советский композитор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1973). Народный артист РСФСР (1985). Лауреат Государственной премии имени М. И. Глинки (1980). Сын Александра Александровича Николаева.

В 1953 окончил искусствоведческое отделение исторического факультета Московского университета; в 1956 — Московскую консерваторию по классу композиции у В. Я. Шебалина, в 1959 — под его руководством аспирантуру (там же). В 1953–56 работал редактором Государственного издательства изобразительного искусства.

С 1959 преподаёт композицию в Московской консерватории (с 1971 доцент). Секретарь правления Союза композиторов РСФСР (с 1968). Редактор 25-го т. Собрания сочинений П. И. Чайковского и советского издания оперы «Манон» Массне. Автор статей, опубликованных в газете «Правда», журналах «Советская музыка» и «Музыкальная жизнь».

Сочинения:

оперы — Горе — не беда (по пьесе «Горя бояться — счастья не видать» Маршака, 1962, Оперная студия Моск. консерватории), Ценою жизни (по пьесе «Барабанщица» Салынского, 1965, Моск. муз. т-р им. Станиславского и Немировича-Данченко), Разгром (1974, по роману А. А. Фадеева); балеты — Золотой ключик (1952), Луноглазка (1968); оперетты — Ласточка (1961), Тогда в Севилье (1973, совм. с А. Л. Кремером, по пьесе С. И. Алёшина); для хора и оркестра: оратории — Мастера (сл. А. А. Вознесенского, 1968), Песня о гибели казачьего войска (сл. П. Н. Васильева, 1973), Октябрьский марш (сл. В. В. Маяковского, 1957), Русская сказка (сл. И. А. Бунина, 1967); для оркестра — 5 симфоний (1960, 1961, 1962, 1968, 1972), сюиты — Золотой ключик (1953–54), Луноглазка (1961), Лирическая (на морд. темы, 1957), Праздничная (1958), 5 маленьких пьес (1960), увертюры (1956, 1966), поэмы и пьесы, в т. ч. по мотивам рассказа «Судьба человека» Шолохова (1959); для фортепиано с оркестром — 2 конц. пьесы (1972); камерные ансамбли — фортепианный квинтет (1952), струн. квартет (1954); для фортепиано — соната (1959), сонатина (1955), Детский альбом (1963); для скрипки и фортепиано — соната (1959); для голоса и фортепиано — циклы на сл. Ф. Г. Лорки (1961), нар. нем. стихи (1962), на сл. М. Карема (1964), М. И. Цветаевой (1967), И. А. Бунина (1963), Н. А. Заболоцкого (1971), А. Т. Твардовского (1973), вокальная поэма — Пётр Плаксин (для баса, сл. Ю. Тувима, 1966); обработки народных песен; музыка к фильмам, телеспектаклям.

Литературные сочинения: По поводу одной статьи (О 10-й симфонии Шостаковича), «СМ», 1957, No 6; «Лейли и Меджнун» Сергея Баласаняна, М., 1959; Рихард Штраус и Ромен Роллан. Переписка. Выдержки из дневника, кн. 3, пер. с франц., вступ. статья и примеч., М., 1960; О творчестве М. Вайнберга, «СМ», 1960, No 1; Посвящается Ленину. Новая симфония Д. Шостаковича, «МЖ», 1961, No 19.

Литература: Благой Д. Д., Становление таланта, «СМ», 1962, No 3; Живов Л. М., Авторский вечер Алексея Николаева, «МЖ», 1972, No 4.

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

Сравнительно недавно в журнале «Музыкальная жизнь» можно было прочесть новеллу Эрнста Теодора Амадея Гофмана, до того не публиковавшуюся у нас. Ее перевод был сделан композитором Алексеем Александровичем Николаевым. Казалось бы, не особенно значительное событие, однако оно лишний раз продемонстрировало широту культурного кругозора этого талантливого музыканта. Можно ручаться, что каждый, кто знаком с ним, может свидетельствовать: Николаев один из самых интеллектуальных наших композиторов. Побеседовать с ним, даже обменяться короткими репликами — одно удовольствие. Точность выражения, оригинальность мысли, неизменное остроумие, всякое отсутствие профессорской заносчивости, интеллигентная демократичность — вот черты характера народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии имени М. И. Глинки, профессора Московской консерватории Алексея Александровича Николаева.

В формировании его облика сыграли свою роль не только семейные традиции, но и солидное гуманитарное образование. Вот рассказ самого композитора: «Нет, я совсем не думал стать музыкантом. — До тринадцати лет я равнодушно относился к фортепианным упражнениям, которые меня заставлял делать отец. В то время шла война и было не до музыки.

Но все же пошел по фамильному пути. Поступил на фортепианное отделение музыкального училища при Московской консерватории, а потом, в 1952 году, в консерваторию. Поступил с Сонатой для флейты и фортепиано — первым моим опубликованным произведением. Но, признаюсь, я и тогда еще не был до конца уверен в себе и учился параллельно с консерваторией на искусствоведческом отделении исторического факультета Московского университета. Я окончил университет и с большим увлечением работал над дипломной работой о творчестве голландского художника, друга Рембрандта, Херкюлеса Зегерса. Но потом музыка заслонила всё».

Да, музыка стала делом жизни Николаева. Как разнолики его жизненные интересы и так же многообразны и музыкальные искания композитора в жанровом и тематическом отношении. От оперы и балета к симфонии, от вокального цикла к оратории, от хоровой партитуры к камерному ансамблю — такие сдвижки очень характерны для Алексея Александровича. И главное, как подчеркивал композитор В. И. Рубин, «заключается в том, что разнообразие этого вызвано не просто его большим профессиональным мастерством, а, как мне еще раз хочется подчеркнуть, большим кругом жизненных интересов, широтой душевного содержания».

Не менее показательно и, так сказать, внутрижанровое разнообразие его творческих опытов. Взглянем с этой точки зрения на его работу в музыкальном театре. Развитие Николаева как мастера оперного искусства представляется весьма естественным и органичным. Начало скромное, но очень удачное. Опера «Горе — не беда» на сюжет сказки Маршака явилась работой молодого композитора, лишь недавно прошедшего консерваторский курс под руководством В. Я. Шебалина.

Она была для начала поставлена в Оперной студии Московской консерватории и пользовалась у зрителей прочным успехом. А ведь по словам дирижера Е. Рацера, «опера попала в довольно рискованное окружение: в студии постоянно шли в то время „Евгений Онегин“, „Царская невеста“, „Севильский цирюльник“, „Богема“, „Свадьба Фигаро“, „Дуэнья“. Однако все исполнители с увлечением работали над новой оперой, и ни у кого не возникало ощущения, что молодой автор „не тянет“. А. Николаев, от природы наделенный чувством юмора и прекрасным вкусом, писал сатирические сцены без насилия над собой и над материалом. Вокальные партии, за малым исключением, оказались очень удобными даже для такого „зеленого“ народа, как студенты первого курса. Алексей Александрович всегда терпеливо выслушивал мои замечания и вносил изменения обычно с большой выдумкой. Иногда приходилось переделывать большие куски, и тут проявлялась присущая автору феноменальная работоспособность».

Следуя дальше по тернистому в наше время оперному пути, он всякий раз усложнял творческую задачу. В 1965 году последовала опера «Ценою жизни», в основу которой положена пьеса А. Салынского «Барабанщица». Хотя композитор впоследствии критически высказывался об этом своем детище, оно сыграло определенную роль и в развитии нашего оперного искусства в целом, и музыкально-драматургического мастерства самого Николаева.

После почти десятилетнего перерыва он выступил в этом жанре, решившись музыкально переосмыслить один из ярких памятников гражданской войны — роман Александра Фадеева «Разгром». Тут тоже были чрезвычайно интересные образные открытия, смелое обновление традиций жанра. И снова десятилетие оперного молчания. Впрочем, тут надо сказать, что все эти перерывы заполнены как работой в других жанрах, так и частыми выступлениями в театре, только в театре драматическом. К этой сфере Николаев относится с чрезвычайной ответственностью, и недаром театральная музыка порой составляла фундамент крупных симфонических произведений.

Конечно, опыт драматического театра обогащал и его оперные представления. Это сказалось и в пушкинской оперной дилогии. В середине восьмидесятых годов публика познакомилась с операми Николаева «Граф Нулин» и «Пир во время чумы». Интеллектуальная насыщенность сочетается здесь с эмоциональным размахом. Композитор сумел свежим взглядом прочесть бессмертные пушкинские тексты. В этом отношении характерен такой авторский комментарий: «Опера „Граф Нулин“ — не анекдот, не водевиль. Здесь есть лейтмотив дороги, ожидания друга (вспомните, как Пушкин встретил Пущина). Мне хотелось бы вызвать в слушателе не только веселую реакцию, но и добрые и, может быть, немного грустные размышления». И это удалось композитору. Важным его творческим достижением явилась и музыкальная драма «Дом у дороги» по одноименной поэме Александра Твардовского. Она написана для двух чтецов, солистов-вокалистов, детского и взрослого хоров и оркестра народных инструментов. Так композитор раздвигает возможности оперного жанра.

Николаев написал немало, так называемой, чистой музыки — его симфонии и камерно-инструментальные ансамбли часто звучат на концертной эстраде. Лучшие из них отмечены драматургической цельностью, проницательным отражением душевного мира современника. Но, кажется, стихия поэтического слова особенно близка композитору. В его хорах и, особенно, вокальных циклах предстает впечатляющая музыкально-поэтическая антология. Среди «соавторов» — Вяземский и Баратынский, бельгийский поэт Морис Карем и венгр Антал Гидаш, Бунин и Твардовский, Цветаева и Заболоцкий, Андрей Вознесенский, Николай Тряпкин, Анатолий Жигулин. Чрезвычайно требовательный вкус музыканта проявляется в поисках своих литературных единомышленников. И всякий раз он находит для поэтических строчек ясный и глубокий музыкальный эквивалент.

Интеллектуальный потенциал композитора ярко предстает и в его литературных выступлениях. В одной из своих статей он с горечью писал: «Музыка все больше и больше звучит именно „вокруг нас“, перестает быть музыкой „внутри нас“, скользит по поверхности нашего восприятия, не затрагивая, вопреки своему исконному назначению, глубины нашей души». А именно так, в исконном смысле, понимает Алексей Николаев свое назначение музыканта.

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: «В мире музыки», 1991 г.