«Жанна д’Арк на костре» (фр. Jeanne d’Arc au bûcher) — драматическая оратория (автором жанр не обозначен) Артюра Онеггера в 11 сценах с прологом, либретто П. Клоделя.

Первое концертное исполнение: Базель, 1,9 мая 1938 г., сценическое — Цюрих, 13 июня 1942 г.; в виде оперы, на итальянском языке — Милан, театр «Ла Скала», 4 апреля 1947 г., на французском — Париж, театр «Гранд-опера», 18 декабря 1950 г.

Произведение рисует последние часы жизни национальной героини Франции, картины, проносящиеся в ее сознании перед гибелью. Жанна д'Арк, молодая крестьянская девушка, возглавившая борьбу французского народа против английских захватчиков (XV в.), была предана церковью и осуждена как еретичка на сожжение. Монах брат Доминик читает Жанне, привязанной к столбу, книгу ее жизни. Ей кам<ется, что судьи не люди, а звери. На судейских скамьях — свинья, ослы и бараны. Судьбу Жанны решает карточная игра четырех королей: трое из них — владыки Англии, Франции и Бургундии, четвертый — сама смерть. Перед девушкой встают образы родного села, видения: архангел Михаил вручает ей меч, с которым она освободит отчизну. Книга ее жизни закрыта. Тщетно пытается священник убедить ее отречься от «ереси». Все выше вздымаются языки пламени, она слышит голоса неба и умирает, отдав свою жизнь за свободу родины.

Построение драмы Клоделя напоминает средневековые мистерии с их аллегорическими фигурами. Музыка Онеггера смело сочетает, казалось бы, несочетаемое: григорианский хорал, безыскусную народную песню, изощреннейшие полифонические формы, декламацию без оркестра, симфонические построения, в сцене суда он сталкивает хорал и чуть ли не фокстротные ритмы. Вся эта кажущаяся интонационная пестрота подчинена единому замыслу. Музыка исполнена высокого драматизма и эмоциональной силы; это подлинно демократическое произведение, рассчитанное на восприятие массовой аудитории.

Драматическая оратория Онеггера с успехом исполнялась во многих странах. В 1953 г. Роберто Росселини поставил ее в Неаполе с И. Бергман в главной роли. Один из лучших спектаклей последних десятилетий — работа режиссера А. Эвердинга в Мюнхене (1984).

А. Гозенпуд

Состав исполнителей:

• Чтец

• Жанна д'Арк (без пения)

• Брат Доминик, монах (без пения)

• Дева Мария (сопрано)

• Святая Маргарита (сопрано)

• Святая Екатерина (контральто)

• Боров, председатель суда (тенор)

• Осел, писец (тенор)

• Зерно (без пения)

• Мамаша винных бочек (без пения)

• 3 герольда (тенор, бас, без пения)

• монахи, священники, толпа, дети (хор, детский хор), оркестр

История создания

В творчестве Онеггера оратории принадлежат к одному из ведущих жанров. Большая их часть создана в 1930-е годы: «Крики мира», «Пляска мёртвых», «Николя из Флю», «Жанна д’Арк на костре». Последняя оказалась особенно созвучной настроениям эпохи — кануна Второй мировой войны и французского Сопротивления. Она была задумана, по словам Онеггера, как «грандиозная народная фреска» и воспринималась современниками как массовое представление в духе вновь популярных в то время празднеств Великой Французской революции 1789–1794 годов, развертывавшихся на площадях Парижа с участием и в присутствии тысяч людей.

«Я попытался в этом произведении быть доступным массам и в то же время интересным для музыканта», — утверждал композитор. С другой стороны, первая мысль об оратории пришла в голову знаменитой любительнице искусств, танцовщице и драматической актрисе Иде Рубинштейн, когда она присутствовала в Сорбонне на студенческом спектакле в стиле народных средневековых мистерий. Ей оратория и посвящена.

Онеггер обратился к Полю Клоделю с предложением разработать сюжет о Жанне д’Арк (1410 или 1412–1431), 500-летие первого подвига которой — освобождения Орлеана, за что она и получила имя Орлеанской Девы, — отмечалось в 1929 году.

Поль Клодель (1868–1955), крупнейший французский писатель и поэт, почти полвека, вплоть до середины 30-х годов, отдал дипломатической службе и побывал во многих странах. Обращение в 1886 году к католицизму оставило глубокий след в его творчестве, о чем свидетельствуют пьеса «Благовещение Марии», переводы псалмов, текст для оратории «Крестный путь», цикл стихотворений «Календарь Святых»; в 30-е годы появились «Религия и поэзия», «Месса вон там», «Поэт видит крест», «Мистика драгоценных камней». В католических кругах его считали «новым Шекспиром». Известная французская энциклопедия Ларусса так характеризует Клоделя: «Символист и в то же время реалист, во всяком случае глубокий мистик; простой и одновременно изысканный, часто темный и мощный, он придал своему искусству грубую примитивную форму…»

В сюжете о Жанне д’Арк, необычайно популярном во Франции, Клодель видел близкие себе мистические мотивы и искал для него оригинальную трактовку. Он предложил свободное построение трагедии. По словам Клоделя, «вершина жизни Жанны д’Арк — смерть, костер в Руане. С этой вершины она обозревает всю цепь событий, которая и привела ее сюда, начиная с более близких по времени и кончая более отдаленными, — вплоть до осознания своего призвания, своей миссии».

Текст создавался ритмизованной прозой с использованием особенностей народной поэзии, многие эпизоды — на средневековой латыни. По утверждению Онеггера, Клодель «указывал мне строчку за строчкой композицию партитуры. Он заставлял меня проникнуться атмосферой стихов, пояснял характер мелодий… Достаточно слышать, как Клодель читает и перечитывает свой текст. Он это делает с такой пластической силой, что в стихах как бы выделяется музыкальный рельеф, представляемый ясно и четко тому, кто наделен музыкальным воображением».

Главная роль первоначально предназначалась Иде Рубинштейн, которая лишь в одной сцене напевала детскую песенку. Немало других ролей также было рассчитано на драматических актеров.

«Жанна д’Арк на костре», обозначенная как драматическая оратория, предполагала сценическую постановку, однако ее премьера состоялась в концертном исполнении на родине родителей Онеггера, в Швейцарии. Это произошло через 3 года после завершения работы над музыкой, 12 мая 1938 года в Базеле, под управлением известного швейцарского дирижера Пауля Захера с Идой Рубинштейн в главной роли.

Сценическая премьера прошла 6 мая следующего года в Орлеане, в театре, построенном на развалинах старинной церкви ровно 510 лет спустя после подвига Орлеанской Девы — освобождения города от англичан. «Сотни орлеанцев едва сдерживали слезы. Они чувствовати себя уже не публикой,… а той толпой руанцев, что теснилась некогда вокруг костра и взирала на Святую Жанну, горевшую подобно пламенному вихрю, который возносится из самого сердца Франции».

Через 6 лет, в 1945 году Онеггер написал пролог к оратории.

Музыка

Драматическая оратория «Жанна д’Арк на костре» сочетает черты мистерии, страстей и народных площадных представлений. Она состоит из пролога и следующих без перерыва 11 сцен, где чередуются музыкальные и речевые эпизоды. Из сольных вокальных партий наиболее значительны партии Святых Маргариты и Екатерины, вдохновляющих и ободряющих Жанну. Одно из важнейших мест отведено хорам — мужскому, смешанному, детскому.

Хоровой пролог рисует погруженную во мрак, разоренную многолетней войной, разорванную на части Францию. Из стонущих возгласов хора рождается мольба о спасении у солирующего сопрано па канонический молитвенный текст «De profundis» («Из глубины бездны взываю»), которая сменяется энергичным маршем. Чтец четырежды провозглашает «Была девушка по имени Жанна», и хор развивает эту фразу в стремительном фугато. Кульминация пролога — колокольный звон, переданный аккордами 2 фортепиано, на фоне которого хор призывает Жанну к подвигу.

4-я сцена, «Жанна, выданная животным», решена в духе народных средневековых фарсовых представлений. Каждый эпизод открывается фанфарным призывом труб Первый — выборы председателя суда. Тигр, лис и змей отказываются, тогда свою кандидатуру предлагает Боров (пародируется фамилия епископа, председателя руанского трибунала, осудившего Жанну: Кошон — свинья). Его характеризует напыщенная и пошлая ария с использованием латинских фраз, в напряженно звучащем высоком регистре, в сопровождении хора и малой трубы.

Следующий эпизод — выборы заседателей и писца. Первые оказываются баранами (хор подражает их блеянью), второй ослом (крик «и-а» солиста передразнивают хор и «волны Мартено»). Вся эта издевательская музыка накладывается на мрачный хорал низких струнных и духовых инструментов, напоминающих церковный напев Dies irae (День гнева).

На традициях средневековых представлений основана и 8-я сцена, «Король в Реймс собрался». Однако здесь Оннегер обращается к этим традициям не для сатирической характеристики врагов Жанны, а для создания широкой картины народной жизни.

Массовый праздник в честь победы над врагами открывается перезвоном колоколов и коронационным маршем короля, где использованы обороты народной песни «Лаонский перезвон». Другая народная песня варьируется в следующем эпизоде, рисующем объединение северных и южных провинций Франции (север олицетворяет Зерно, юг — Мамаша винных бочек).

Еще одна подлинная народная мелодия — майская песня «Тримазо», порученная преимущественно детским голосам, звучит в центральном разделе 9-й сцены, «Меч Жанны». 11-я сцена, «Жанна д’Арк в пламени», образует грандиозный финал.

Солирующая труба предваряет торжественную фразу нового персонажа — Девы Марии, благословляющей жертву Жанны. В первом разделе воплощены чувства толпы, собравшейся на площади Руана: одни проклинают Жанну-ведьму, другие прославляют Жанну-Деву. Последний раздел завершается торжественным утверждением маршевой темы «Есть радость, которая сильнее всего». Напряжение спадает, звучат умиротворенные голоса детей, прославляющих жертву во имя любви к людям. Заключает ораторию нежное пение соловья, впервые появившееся еще в 1-й сцене, «Голоса неба».

В начале 30-х годов во Франции наблюдается особый интерес к культуре и искусству средневековья. Студенты с увлечением осуществляют любительские постановки средневековых пьес, народных действ и мистериальных представлений. В 1934 году Ида Рубинштейн присутствует в Сорбоннском университете на студенческом спектакле «Действо об Адаме и Еве», и он наводит ее на мысль создать подобного рода мистериальную народную драму, героиней которой была бы Жанна д’Арк. К осуществлению замысла актриса привлекла Клоделя и Онеггера. Онеггер закончил партитуру в 1935 году, а премьера состоялась в 1938 году в Базеле (концертное исполнение).

На титульном листе партитуры значилось: «„Жанна д’Арк на костре“, поэма Поля Клоделя, музыка Артюра Онеггера» — без указания жанра сочинения. Позднее в беседах с Э. Журдан-Моранж композитор уточнил: «„Жанна на костре“ — произведение сценическое, но не опера, это синтез театра всех видов с речевым текстом». И все же в основе своей это сочинение ораториальное. Главная героиня и ее собеседник — монах Доминик не поют, а говорят; но, при всей значительности драматического диалога, главенствует музыка, и прежде всего необычайно действенные хоровые сцены.

Убежденный католик, Клодель пронизал поэму идеями христианского гуманизма. Поэма решена в форме ретроспективного повествования, и последовательность воспоминаний Жанны — от последних минут перед казнью через славные дни ее побед к юности и детству в деревне Домреми — мотивируется ее беседой с братом Домиником. Он искусно направляет ход ее воспоминаний и дает им свое словесное истолкование.

Роль брата Доминика отнюдь не равнозначна Евангелисту в пассионах. Это прямой выразитель идей Клоделя, его толкования истории Жанны — народной героини и святой, его попытки реабилитировать позорную роль церковного суда над Жанной, который, по мысли поэта, был искусным ходом в политической игре между английским и французским претендентами на престол Франции.

Брат Доминик — основатель доминиканского монашеского ордена, к которому принадлежал и судья-епископ Кошон; эта фамилия (cochon — по-французски свинья) послужила Клоделю несколько легковесным обоснованием для превращения сцены суда над Жанной в аллегорический зверинец — Бестиарий, столь часто фигурирующий в искусстве средневековья. При помощи этой уловки поэт уводит доминиканцев от прямого обвинения. В самом деле, можно ли винить церковь в неправедном суде над Жанной, если ее судили самодовольный, дорвавшийся до власти боров-судья, осел — секретарь суда и бараны — присяжные заседатели!

При этом текст Клоделя — великолепный своей злой пародийностью — благодаря музыкальному оформлению Онеггера выглядит не просто смешной карикатурой, но устрашающим по разнузданному цинизму издевательством над беззащитной жертвой.

В дальнейшем диалоге с Жанной брат Доминик применяет более тонкие приемы убеждения, советуя ей добровольно отдаться всеочищающему огню, который откроет врата Рая. И все же Жанну убеждает не Доминик, но светлые воспоминания детства и бесхитростные слова детской песенки, призывающие к самопожертвованию во имя служения высокой цели, и цель эта — благо родины.

В действии принимает участие множество персонажей: короли, судьи, монахи, аллегорические фигуры людских пороков (Глупость, Тщеславие, Скупость, Распутство) и неизменная спутница жизни каждого — Смерть. Есть и олицетворения небесных добрых сил: святая Маргарита — покровительница Лотарингии, святая Катерина и Дева Мария, последняя утешительница Жанны, приговоренной к казни.

Но есть еще одно действующее лицо, самое важное после Жанны, — народ («мой народ» — неоднократно говорит о нем Жанна). В своем отношении к героине он двойствен: в одних случаях это невежественная толпа, легковерная, именующая Жанну еретичкой, ведьмой, жаждущая ее смерти; в других — это тот народ, который воевал вместе с ней против захватчиков, радовался единению Франции и теперь полон сочувствия к Жанне, это тот народ, ради которого она пошла на подвиг.

Именно линия «Жанна и народ» получает в музыке Онеггера особенно богатое развитие, далеко выходящее за рамки, определяемые текстом. Основная идея Клоделя — превращение народной героини через добровольное мученичество в католическую святую; Онеггеру же дороже юная неграмотная крестьянка из Домреми, доброе сердце которой толкнуло ее на путь патриотического подвига, а любовь к родине вооружила политической мудростью и мужеством в борьбе за правое дело. Поэтому именно народные сцены и воспоминания Жанны о детстве, весне наполнены особенно живым музыкальным содержанием, симфонически развиты.

Текст Клоделя обладает большими художественными достоинствами, а соединение в нем трагедии и фарса, эпоса и лирики, молитвы и детской песни предоставляло простор фантазии композитора. В «Жанне д’Арк на костре» перед нами предстают и аллегорические сцены страданий истерзанной войной Франции, и поэтичнейшая музыкальная акварель пробуждающейся весны, и народный праздник братающихся северных и южных провинций, разделенных завоевателями, и грубый фарс судилища над Жанной, который вершат не люди, а звери, и гротескные церемонные танцы политической игры, где ставкой оказывается жизнь Жанны, и мистические видения святых Маргариты и Катерины — покровительниц героини.

В музыке Онеггера обнаруживаются столь же разнородные в стилистическом отношении элементы: григорианский хорал в виде псалмодии и юбиляций, разнообразные формы хоровой полифонии, народные песни — подлинные и сочиненные композитором, пародии на оперную ариозность и джазовые ритмы, легкожанровые мотивы и затаенная лирика. Прозрачная диатоника народного склада соседствует со сложными звуковыми нагромождениями политонального и атонального характера, а прямолинейная звукоизобразительность применяется рядом с «потусторонней» звучностью электроинструмента — «волн Мартено».

Как и поэма Клоделя, музыка оратории выдержана в тонах повествования — эпического, драматического, лирического, в зависимости от характера сцен. Каждая сцена имеет аллегорическое название: первая — «Голоса неба», вторая — «Книга» (то есть книга жизни Жанны), третья — «Голоса земли», четвертая — «Жанна во власти зверей», пятая — «Жанна у позорного столба», шестая — «Короли, или Игра в карты», седьмая — «Катерина и Маргарита», восьмая — «Король шествует в Реймс», девятая — «Меч Жанны», десятая — «Тримазо», одиннадцатая — «Жанна в пламени». Эпическое начало главенствует в прологе и одиннадцатой, финальной сцене, создавая широкое обрамление жанровых и лирических сцен.

В построении поэмы Клодель минует действенный этап жизни Жанны, когда она выполняла патриотическую миссию объединения Франции. Драматургу нужна была не воительница, а страдалица, жертва, осмысляющая на пороге смерти свой жизненный путь под духовным руководством брата Доминика. Поэтому все воспоминания Жанны принимают характер не действия, а повествования о нем. В веренице картин ее жизни она не участвует, а как бы ретроспективно видит их со стороны. Активность ее проявляется в суждении о прошлом и переживании настоящего, то есть приближающейся казни.

Такое решение темы усиливает в оратории не только картинно-повествовательное, но и лирико-психологическое начало: речь идет о переживаниях Жанны, выражаемых главным образом средствами музыки. Музыка берет на себя главную роль в создании общей атмосферы спектакля, в красочной конкретизации жанровых сцен, в характеристике персонажей и, наконец, в раскрытии подтекста душевных состояний Жанны.

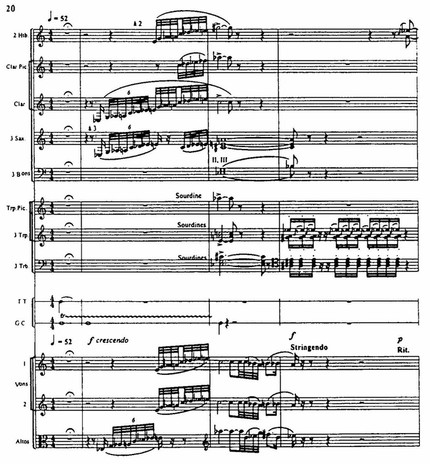

Образ героини получает разнообразное освещение в темах, связывающих ее духовный мир с окружающими, прежде всего с народом. Большое место отводится темам-символам, обладающим ассоциативной конкретностью. Таковы, например, заунывный «вой собаки» — символ страдания, физической боли (пример 20, такты 2, 3), тема смерти (пример 20, такт 4).

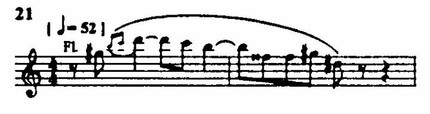

Соловьиный наигрыш флейты — это и голос природы, и мотив надежды, и выражение светлых мечтаний Жанны.

Примечательно, что этой «соловьиной» теме сродни подобная же тема (надежды, мира, нравственного идеала) в Литургической симфонии и свирельный наигрыш в Четвертой симфонии, а давняя провозвестница их — главная тема «Летней пасторали».

Детская песня-веснянка «Тримазо» имеет не только прямой, но и символический смысл: она близка к «соловьиной» теме, а обе они сродни интонациям сцены весеннего цветения, а также песням народного празднества.

Темы-символы часто кристаллизуются исподволь, в виде отдельных мотивов, достаточно рельефно выделенных, чтобы при повторных появлениях привлечь внимание и постепенно раскрыть свой смысл. Так, мотив «колокольного звона» и призыв Жанны к подвигу впервые возникают в прологе, а начальные мотивы народной веснянки «Тримазо» — уже в первой сцене. «Соловьиный голос» и «вой собаки» появляются также в первой сцене, а смысл их становится ясным значительно позднее.

Музыкальная форма оратории, естественно, обусловлена группировкой событий по сценам и цементируется сквозными темами. Эпическое обрамление, создаваемое прологом и финалом, придает ей целостность; первые две сцены — своего рода музыкальная экспозиция; последующие четыре сцены (с третьей по шестую) рисуют враждебные Жанне силы зла; седьмая и восьмая — этапы героических деяний Жанны; следующие две, предшествующие финалу, раскрывают морально-психологические стимулы ее подвига. Каждая из этих групп имеет драматургическую вершину: кульминация сил зла — гротесковая сцена суда; кульминация светлых народных сил — праздничная картина единения Севера и Юга Франции («Король шествует в Реймс»); еще одна лирическая кульминация — «тихая», но не менее значительная — возникает в десятой сцене: это песня «Тримазо», которую поет Жанна. Последняя, итоговая кульминация — в заключительной сцене («Жанна в пламени»): после грандиозного хорового нарастания звучит негромкая, замирающая кода, в которой объединяются все наиболее человечные и возвышенные темы, окружающие образ Жанны, девушки из народа.

Следует несколько подробнее остановиться на характеристике названных кульминационных сцен.

Потрясает смелостью решения сцена суда («Жанна во власти зверей»). Онеггер изобретательно обострил сатирический словесный материал, создав грубо пародийную картину в духе средневековых фарсов. Средствами музыки пародируется все, начиная со вступительной крикливой фанфары и кончая словами смертного приговора, который выкрикивается по-латыни на веселенький опереточный мотив, подхватываемый хором.

Карикатурное ариозо председателя суда — Борова (Porcus) выдержано в характере бравурного вальса, сопровождаемого синкопированными джазовыми ритмами. Секретарь суда заявляет о себе краткими мотивами, подражающими реву осла. А в четырехголосной партии заседателей грубо имитируется блеяние баранов. Все в целом образует искусно варьированный хорал, темой которого становится латинская фраза, прославляющая «справедливость» королевского суда: она звучит как cantus firmus, окруженный контрапунктами сопрано, альтов и теноров. Пронзительные тембры «волн Мартено» прорезают эту звуковую массу еще одной имитацией ослиного крика.

Более изысканные гротесковые приемы используются в шестой сцене («Короли, или Игра в карты»), смысл которой — разыгрывание судьбы Жанны сильными мира сего. Сцена решена в виде танцевального дивертисмента с комментариями герольдов и краткими репликами игроков. В игре участвуют короли, дамы, валеты. Короли — французский, английский и бургундский; четвертый король — Смерть. После представления фигур следует танец-игра. Танец двухдольный, в форме темы с двумя простейшими фактурными вариациями; его тема родственна ритурнели в сцене суда (судилище над Жанной было тоже своего рода игрой!). После окончания танца игроки церемонно расстаются, отдавая Жанну во власть победителя — Смерти.

Совсем иная музыкальная атмосфера царит в сцене «Король шествует в Реймс», почти целиком основанной на народных мотивах. Главная роль принадлежит мелодии песни «Лаонские перезвоны», которую Онеггер сближает с траурной темой «De profundis»; скорбь литургической темы как бы завуалирована светлым звучанием детских голосов и убыстрением темпа. Картина народного ликования, центром которой является сцена объединения (братания) северных и южных провинций Франции, далее сменяется монотонным латинским гимном в честь короля, переходящим в унылую юбиляцию. Следует марш короля, в интонациях которого прослушивается диссонантная фанфара из сцены суда. Когда шествие удаляется, на первый план выступает Жанна, охваченная воспоминаниями о своей борьбе: «Это я соединила все руки Франции вместе навсегда!» — «Не ты, а Бог», — поправляет ее Доминик.

В девятой сцене («Меч Жанны») слышатся мотивы песни «Тримазо»; детские голоса запевают лотарингскую детскую веснянку (вновь подлинный фольклорный напев). Из ее мотивов формируется тема весеннего цветения — символ обновления лотарингской земли, родины Жанны, — один из самых трогательных и поэтичных эпизодов в оратории.

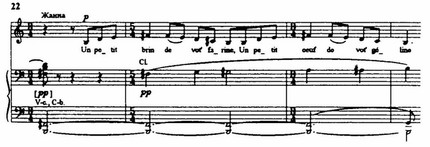

Всего десять тактов занимает песенка «Тримазо», которую вполголоса повторяет Жанна в сопровождении первых скрипок divisi.

В истаивающей звучности струнных и «волн Мартено» выражены печальные предчувствия обреченной на казнь героини.

Одиннадцатая сцена («Жанна в пламени»), по идее Клоделя, завершает борьбу Жанны со злом на земле, но также и внутреннюю борьбу в душе героини между земным страхом перед мучительной смертью на костре и приятием этих мук как нравственного очищения — ради счастья близких. Борьба эта завершается торжеством небесных сил и апофеозом Жанны-мученицы, за которым следует послесловие: «Нет большей любви, чем отдать свою жизнь за тех, кого любишь».

Г. Т. Филенко

Источник: История зарубежной музыки, выпуск 6, 1999 г.