Я восхищаюсь его талантом педагога и композитора, считаю его человеком высокого ума и душевной чистоты.

С. Губайдулина

Каждое новое сочинение Николая Пейко вызывает неподдельный интерес слушателей, становится событием музыкальной жизни как яркое и самобытное явление отечественной художественной культуры. Встреча с музыкой композитора — это возможность духовного общения с нашим современником, глубоко и серьезно анализирующего нравственные проблемы окружающего мира.

Композитор работает много и интенсивно, смело осваивает широкий диапазон разнообразных музыкальных жанров. Им создано 8 симфоний, большое количество сочинений для оркестра, 3 балета, опера, кантаты, оратории, камерно-инструментальные и вокальные произведения, музыка к театральным спектаклям, кинофильмам, радиопередачам.

Пейко родился в интеллигентной семье. В детстве и юности его музыкальные занятия носили любительский характер. Случайная встреча с Г. Литинским, высоко оценившим одаренность юноши, изменила судьбу Пейко: он становится учащимся композиторского отделения музыкального техникума, а в 1937 г. — принят на третий курс Московской консерватории, которую окончил по классу Н. Мясковского.

Уже в 40-х гг. Пейко заявил о себе и как композитор яркого и самобытного дарования, и как общественный деятель, и как дирижер. Наиболее значительные сочинения 40-50-х гг. свидетельствуют о растущем мастерстве; в выборе тем, сюжетов, идей все более проявляется живость интеллекта, жизненная наблюдательность, универсальность интересов, широта кругозора и высокая культура.

Пейко — прирожденный симфонист. Уже в раннем симфоническом творчестве определяются особенности его стиля, отличающегося сочетанием внутренней напряженности мысли со сдержанным ее выражением. Яркой особенностью творчества Пейко является обращение к национальным традициям народов мира. Разнообразие этнографических интересов сказалось в создании первой башкирской оперы «Айхылу» (совместно с М. Валеевым, 1941), в сюите «Из якутских легенд», в «Молдавской сюите», в Семи пьесах на темы народов СССР и др. В этих сочинениях автором двигало стремление отразить современность сквозь призму музыкально-поэтических представлений народов разных национальностей.

60-70-е гг. — пора творческого расцвета и зрелости. Известность за рубежом принес балет «Жанна д’Арк», созданию которого предшествовала кропотливая работа над первоисточниками — народной и профессиональной музыкой средневековой Франции. В этот период сформировалась и мощно зазвучала патриотическая тема его творчества, связанная с обращением к памятникам истории и культуры русского народа, его героическим подвигам в минувшей войне.

Среди этих сочинений оратория «Ночь царя Ивана» (по мотивам повести А. К. Толстого «Князь Серебряный»), симфонический цикл «В страде войны». В 80-е гг. в русле этого направления созданы: оратория «Дней давних бой» по мотивам памятника древнерусской литературы «Задонщина», камерная кантата «Пинежье» на основе произведений Ф. Абрамова.

Все эти годы оркестровая музыка продолжает занимать ведущее место в творчестве композитора. Наибольший общественный резонанс получили его Четвертая и Пятая симфонии, Концерт-симфония, развивающие лучшие традиции русского эпического симфонизма. Поразительно разнообразие вокальных жанров и форм, охваченных Пейко. В произведениях для голоса и фортепиано (свыше 70) воплощено стремление к этико-философскому пониманию поэтических текстов А. Блока, С. Есенина, средневековых китайских и современных американских поэтов. Наибольший общественный резонанс получили произведения на стихи советских поэтов — А. Суркова, Н. Заболоцкого, Д. Кедрина, В. Набокова.

Пейко пользуется непререкаемым авторитетом в среде молодых композиторов. Из его класса (а преподает он с 1942 г. в Московской консерватории, с 1954 — в Институте им. Гнесиных) вышла целая плеяда высококультурных музыкантов (Е. Птичкин, Е. Туманян, А. Журбин и др.).

Л. Рапацкая

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

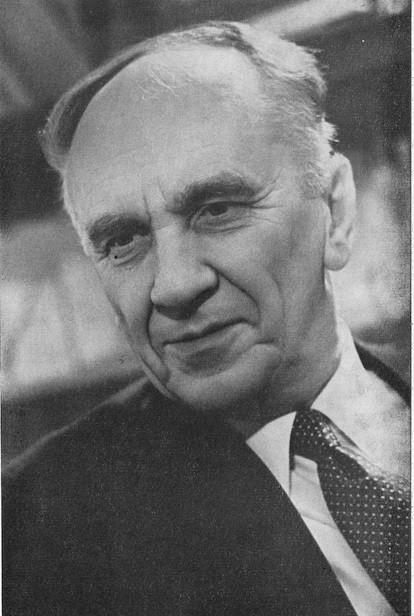

Пейко Николай Иванович (12 (25) III 1916, Москва — 1 VII 1995, там же) — советский композитор, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1964). Лауреат двух Сталинских премий (1947, 1951).

В 1940 окончил Московскую консерваторию по классу композиции у Н. Я. Мясковского. В 1942–59 преподаватель (с 1958 профессор) Московской консерватории, с 1954 — Музыкально-педагогического института им. Гнесиных. Член редакционной коллегии академического издания Полного собрания сочинений Н. А. Римского-Корсакова. С 1940 выступает как пианист, с 1946 как дирижёр с исполнением своих произведений. Автор статей по вопросам музыкального искусства.

Основное место в творчестве Пейко занимают крупные симфонические сочинения, камерно-инструментальная и вокальная музыка. Продолжатель национальных традиций, Пейко опирается в своём творчестве прежде всего на достижения русской дореволюционной и советской музыкальной классики.

Ряд его произведений навеян событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 (1-я симфония, Сталинская премия, 1947; 5-я симфония), Великой Октябрьской социалистической революции (4-я симфония, средняя часть которой связана с поэмой А. А. Блока «Двенадцать»), некоторые написаны на исторические сюжеты (балет «Жанна д’Арк»).

Пейко часто использует старинную и современную русскую песню, а также песни народов СССР (якутские, молдавские, татарские, башкирские) и зарубежные (французские, финские и др.). Среди произведений на народные темы — «Молдавская сюита» (Сталинская премия, 1951).

Сочинения:

опера Айхылу (совм. с M. M. Валеевым, 1943, Уфа; 2-я ред., без соавтора, 1953, там же); балеты — Весенние ветры (совм. с 3. В.Хабибулиным, по роману К. Наджими, 1950), Жанна д’Арк (1957, Муз. т-р им. Станиславского и Немировича-Данченко, Москва), Берёзовая роща (1964); для солистов, хора и оркестра — кантата Строители грядущего (сл. Н. А. Заболоцкого, 1952), оратория Ночь царя Ивана (по А. К. Толстому, 1967); для оркестра — симфонии (1946; 1946- 1960; 1957; 1965; 1969; 1972; концерт-симфония, 1974), сюиты Из якутских легенд (1940; 2-я ред. 1957), Из русской старины (1948; 2-я ред. 1963), Молдавская сюита (1950), симфониетта (1940), вариации (1947), 7 пьес на темы народов СССР (1951), Симфоническая баллада (1959), увертюра К миру (1961), Каприччио (для малого симф. орк., 1960); для фортепиано с оркестром — концерт (1954); для скрипки с оркестром — Концертная фантазия на финские темы (1953), 2-я концертная фантазия (1964); камерно-инструментальные ансамбли — 3 струнных квартета (1963, 1965, 1976), фортепианный квинтет (1961), децимет (1971); для фортепиано — 2 сонаты (1950, 1975), 3 сонатины (1942, 1943, 1957), вариации (1957) и др.; для голоса с фортепиано — вокальные циклы Сердце воина (сл. сов. поэтов, 1943), Звуки ночи Гарлема (сл. поэтов США, 1946–1965), 3 музыкальные картинки (сл. С. А. Есенина, 1960), Лирический цикл (сл. Г. Аполлинера, 1961), 8 вокальных поэм и триптих Осенние пейзажи на стихи H. A. Заболоцкого (1970, 1976), романсы на сл. А. А. Блока (1944–65), Бо-Цзюй-и (1952) и др.; музыка к спектаклям драм. театра, кинофильмам и радиопостановкам.

Литературные сочинения: О музыке якутов «СМ», 1940, No 2 (совм. с И. Штейманом); 27-я симфония Н. Я. Мясковского, в кн.: Н. Я. Мясковский. Статьи, письма, воспоминания, т. 1, М., 1959; Воспоминания об учителе, там же; Г. Берлиоз — Р. Штраус — С. Горчаков. О русском издании «Трактата» Берлиоза, «СМ», 1974, No 1; Две инструментальные миниатюры. (Композиционный анализ пьес О. Мессиана и В. Лютославского), в сб.: Музыка и современность, вып. 9, М., 1975.

Литература: Беляев В., Симфоническое творчество Н. Пейко, «СМ», 1947, No 5; Боганова Т., О музыке Н. Пейко, там же, 1962, No 2; Григорьева Г., Н. И. Пейко, М., 1965; её же, Вокальная лирика Н. Пейко и его цикл на стихи Н. Заболоцкого, в сб.: Музыка и современность, вып. 8, М., 1974.

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Николай Пейко: в разных жанрах