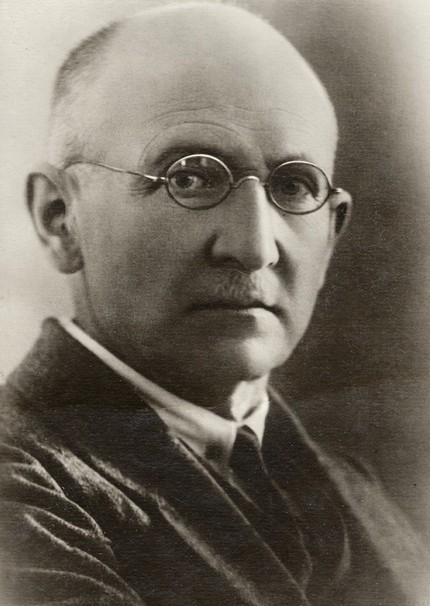

А. А. Спендиаров был мне всегда близок и дорог как высоко талантливый самобытный композитор и как музыкант с безупречной, широко разносторонней техникой.

...В музыке А. А. чувствуется свежесть вдохновения, благоухание колорита, искренность и изящество мысли и совершенство отделки.

А. Глазунов

Александр Спендиаров вошел в историю как классик армянской музыки, заложивший основы национального симфонизма и создавший одну из лучших национальных опер. Он сыграл также выдающуюся роль в становлении армянской композиторской школы. Органически претворив традиции русского эпического симфонизма (А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, А. Лядов) на национальной почве, он расширил идейно-образный, тематический, жанровый диапазон армянской музыки, обогатил ее выразительные средства.

«Из музыкальных влияний в период моего младенчества и отрочества», — вспоминает Спендиаров, — «самым сильным была игра на фортепиано моей матери, которую я очень любил слушать и которая несомненно пробудила во мне раннюю любовь к музыке». Несмотря на рано проявившиеся творческие способности, заниматься музыкой он начал сравнительно поздно — в девятилетнем возрасте. Обучение игре на фортепиано вскоре сменилось занятиями на скрипке. К годам учения в симферопольской гимназии относятся первые творческие опыты Спендиарова: он пробует сочинять танцы, марши, романсы.

В 1880 г. Спендиаров поступает в Московский университет, учится на юридическом факультете и параллельно продолжает заниматься на скрипке, играет в студенческом оркестре. У дирижера этого оркестра Н. Кленовского Спендиаров берет уроки теории, композиции, а после окончания университета (1896) едет в Петербург и в течение четырех лет осваивает курс композиции у Н. Римского-Корсакова.

Уже в период учебы Спендиаров пишет ряд вокальных и инструментальных пьес, сразу же получивших широкую популярность. Среди них романсы «Восточная мелодия» («К розе») и «Восточная колыбельная песнь», «Концертная увертюра» (1900). В эти годы Спендиаров знакомится с А. Глазуновым, А. Лядовым, Н. Тиграняном. Знакомство перерастает в большую дружбу, сохранившуюся до конца жизни.

С 1900 г. Спендиаров в основном живет в Крыму (Ялта, Феодосия, Судак). Здесь он общается с выдающимися представителями русской художественной культуры: М. Горьким, А. Чеховым, Л. Толстым, И. Буниным, Ф. Шаляпиным, С. Рахманиновым. Гостями Спендиарова бывали А. Глазунов, Ф. Блюменфельд, оперные певицы Е. Збруева и Е. Мравина.

В 1902 г., находясь в Ялте, Горький познакомил Спендиарова со своей поэмой «Рыбак и фея» и предложил ее в качестве сюжета. Вскоре на ее основе было сочинено одно из лучших вокальных произведений композитора — баллада для баса с оркестром, исполненная Шаляпиным летом того же года на одном из музыкальных вечеров.

К творчеству Горького Спендиаров обратился еще раз в 1910 г., он сочинил мелодекламацию «Эдельвейс» на текст из пьесы «Дачники», выразив тем самым свои передовые политические взгляды. В этом плане характерно и то, что в 1905 г. Спендиаров выступил в печати с открытым письмом в знак протеста по поводу увольнения Н. Римского-Корсакова из состава профессоров Петербургской консерватории. Памяти дорогого учителя посвящена «Траурная прелюдия» (1908).

По инициативе Ц. Кюи летом 1903 г. в Ялте состоялся дирижерский дебют Спендиарова, с успехом исполнившего первую серию «Крымских эскизов». Будучи прекрасным интерпретатором собственных сочинений, он впоследствии неоднократно выступает как дирижер в городах России и Закавказья, в Москве и Петербурге.

Интерес к музыке народов, населявших Крым, особенно армян и крымских татар, получил у Спендиарова воплощение в целом ряде вокальных и симфонических произведений. Подлинные мелодии крымских татар использованы в одном из лучших и репертуарных сочинений композитора в двух сериях «Крымских эскизов» для оркестра (1903, 1912). По мотивам романа X. Абовяна «Раны Армении» в начале первой мировой войны была сочинена героическая песнь «Туда, туда, на поле чести». Обложку для издаваемого сочинения оформил М. Сарьян, что послужило поводом для личного знакомства двух славных представителей армянской культуры. Средства с этого издания они передали комитету помощи жертвам войны в Турции.

Мотив трагедии армянского народа (геноцида) Спендиаров воплотил в героико-патриотической арии для баритона с оркестром «К Армении» на стихи И. Ионисяна. Эти произведения имели этапное значение в творчестве Спендиарова и подготовили почву для создания героико-патриотической оперы «Алмаст» на сюжет поэмы О. Туманяна «Взятие Тмкаберта», повествующей об освободительной борьбе армянского народа в XVIII в. против персидских завоевателей. В поиске либретто Спендиарову помог М. Сарьян, познакомивший композитора в Тбилиси с поэтом О. Туманяном. Совместно был составлен сценарий, а либретто написала поэтесса С. Парнок.

Прежде чем приступить к сочинению оперы, Спендиаров принялся накапливать материал: собирал армянские и персидские народные и ашугские напевы, знакомился с обработками различных образцов восточной музыки. Непосредственная работа над оперой началась позднее и была закончена уже после переезда Спендиарова в 1924 г. в Ереван по приглашению правительства Советской Армении.

Последний период творческой деятельности Спендиарова связан с активным участием в строительстве молодой советской музыкальной культуры. В Крыму (в Судаке) он работает в отделе народного образования и преподает в музыкальной студии, руководит самодеятельными хорами и оркестрами, обрабатывает русские и украинские народные песни. Возобновляется его деятельность в качестве дирижера авторских концертов, организуемых в городах Крыма, в Москве и Ленинграде. В концерте, состоявшемся в Большом зале Ленинградской филармонии 5 декабря 1923 г. наряду с симфонической картиной «Три пальмы», второй серией «Крымских эскизов» и «Колыбельной» была в первый раз исполнена первая сюита из оперы «Алмаст», вызвавшая благожелательные отклики критики.

Переезд в Армению (Ереван) оказал значительное влияние на дальнейшее направление творческой деятельности Спендиарова. Он преподает в консерватории, участвует в организации первого в Армении симфонического оркестра, продолжает выступать в качестве дирижера. С прежним энтузиазмом композитор записывает и изучает армянскую народную музыку, выступает в печати.

Спендиаров воспитал немало учеников, ставших впоследствии известными советскими композиторами. Это Н. Чемберджи, Л. Ходжа-Эйнатов, С. Баласанян и др. Он одним из первых оценил и поддержал талант А. Хачатуряна. Плодотворная педагогическая и музыкально-общественная деятельность Спендиарова не помешала дальнейшему расцвету его композиторского творчества. Именно в последние годы он создал ряд своих лучших произведений, среди которых замечательный образец национального симфонизма «Эриванские этюды» (1925) и опера «Алмаст» (1928).

Спендиаров был полон творческих планов: зрел замысел симфонии «Севан», симфонии-кантаты «Армения», в которой композитор хотел отразить историческую судьбу родного народа. Но планам этим не суждено было сбыться. В апреле 1928 г. Спендиаров сильно простудился, заболел воспалением легких, и 7 мая его не стало. Прах композитора захоронен в саду перед Ереванским оперным театром его имени.

Творчеству Спендиарова присуща тяга к воплощению национально характерных жанровых картин природы, народного быта. Его музыка пленяет настроением мягкого светлого лиризма. Вместе с тем мотивы социального протеста, непреклонной веры в грядущее освобождение и счастье своего многострадального народа пронизывают целый ряд замечательных творений композитора. Своим творчеством Спендиаров поднял армянскую музыку на более высокую ступень профессионализма, углубил армяно-русские музыкальные связи, обогатил национальную музыкальную культуру художественным опытом русской классики.

Д. Арутюнов

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Спендиаров (Спендиарян) Александр Афанасьевич (20 X (1 XI) 1871, Каховка — 7 V 1928, Ереван) — советский композитор, дирижёр, педагог и музыкально-общественный деятель. Народный артист Армянской ССР (1926).

Окончил юридический факультет Московского университета (1895), обучался игре на скрипке, играл в ансамблях, в студенческом оркестре. Теорию композиции изучал у Н. С. Кленовского в Москве (1892–1894) и Н. А. Римского-Корсакова в Петербурге (1896–1900). Долгое время жил в Крыму, где вёл дирижёрскую и музыкально-общественную деятельность.

Как композитор Спендиаров развивался под влиянием передовой русской и армянской культуры. Общался с А. К. Глазуновым, М. Горьким (на слова которого создал в 1902 балладу для баса с оркестром «Рыбак и фея», в 1911 — мелодекламацию «Эдельвейс»), М. С. Сарьяном, О. Туманяном. В 1905 выступил в печати с открытым письмом против увольнения Н. А. Римского-Корсакова из состава профессоров Петербургской консерватории.

Своим творчеством Спендиаров утверждал реалистическое искусство, близкое народу. Композитор тяготел к программной, живописно-картинной музыке, восходящей истоками к народному творчеству. Его произведения отличаются мелодическим и ритмическим богатством, красочностью гармонических и оркестровых средств, национальным колоритом, сдержанным лиризмом и поэтичностью. Создал яркие картины народной жизни, тонкие зарисовки природы.

В ряде произведений Спендиарова звучит протест против насилия, социальной несправедливости, призыв к борьбе за свободу, среди них — героическая песня для тенора с оркестром «Туда, туда, на поле чести» (1914, по мотивам романа «Раны Армении» Абовяна, запрещённого царской цензурой), концертная ария «К Армении» (1915, слова И. Ионисяна). За симфоническую картину «Три пальмы» (1905, по М. Ю. Лермонтову), легенду «Бэда-проповедник» (1907, сл. Я. П. Полонского) и мелодекламацию «Мы отдохнём» (1910, на текст монолога Сони из пьесы «Дядя Ваня» Чехова) получил Глинкинские премии (1908, 1910, 1912).

После Oктябрьской революции 1917 Спендиаров активно включился в строительство социалистической культуры. Руководил самодеятельными хорами и оркестрами в Крыму, был одним из организаторов музыкальной школы, обрабатывал народные, а также революционные песни («Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу», «Красное знамя» и др.). Выступал с авторскими концертами в Москве, Ленинграде и других городах.

С 1924 жил в Ереване, где участвовал в работе Института науки и искусства, консерватории, в организации симфонического оркестра, музыкального издательства, выступал как дирижёр. Творчество Спендиарова достигло в этот период наивысшего расцвета.

В это время композитор интенсивно работает над героико-патриотической оперой «Алмаст» по поэме О. Туманяна «Взятие Тмкаберта» об освободительной борьбе армянского народа в 18 века против персидских завоевателей, замысел которой относится к 1916. Написанная в традициях русской оперной классики, опера «Алмаст» отличается яркой национальной самобытностью, содержит колоритные массовые сцены (хоры, танцы), выразительные характеристики действующих лиц, драматически насыщенные эпизоды. Творчески использовав подлинные образцы и претворив интонационные особенности армянской народной музыки и персидских мугамов, Спендиаров создал на их основе развёрнутые оперные формы со сквозным симфоническим развитием и сложной и разветвлённой системой лейтмотивов.

Спендиаров сыграл выдающуюся роль в становлении армянской национальной композиторской школы, в формировании её эстетических принципов, стилистических особенностей. Опираясь на традиции русской классической музыки, он обогатил армянскую музыку новыми идеями, темами, расширил круг жанров и выразительных средств, заложил основы национального симфонизма.

В Ереване создан Дом-музей Спендиарова. Имя Спендиарова присвоено Армянскому театру оперы и балета (1939). В Ереване издаётся Полное собрание сочинений Спендиарова в 11 тт. (т. 1–10, 1943–71).

Сочинения:

опера Алмаст (соч. 1916–28, ред. М. О. Штейнберга, пост. 1930, филиал Большого театра, Москва; 1933, Армянский театр оперы и балета; 1939, Армянский театр оперы и балета, на сцене Большого театра, Москва, во время Декады армянской литературы и искусства); для оркестра — Концертная увертюра (1900), Крымские эскизы (2 сюиты, 1903, 1912), Три пальмы (симфоническая картина, 1905), Концертный вальс (1907), Эриванские этюды (1925); для хора с оркестром — Несжатая полоса (элегия, 1902, сл. Н. А. Некрасова); для голоса с оркестром — Туда, туда, на поле чести (героическая песня, 1914, по мотивам романа «Раны Армении» Абовяна), К Армении (концертная ария, на сл. И. Ионисяна), Гариб бибул (по Саят-Нове, 1925); для хора и фортепиано — кантата Памяти B. В. Стасова (1907); песни, романсы, мелодекламации, вокальные ансамбли, хоры (на сл. А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. Горького, А. А. Голенищева-Кутузова, Я. П. Полонского, А. Н. Майкова, А. А. Мея, А. П. Чехова, А. Цатуряна, Р. Патканяна и др., также на народные тексты); обработки народных песен (армянских, русских, украинских и др.).

Литературные сочинения: Автобиография, «СМ», 1938, No 4; Письма. Сост. К. Г. Григорян, Ер., 1962, и др.

Литература: Шавердян А., А. А. Спендиаров, М.-Л., 1939; Воспоминания об А. А. Спендиарове (А. Глазунова, В. Корганова, М. Сарьяна), «СМ», 1939, No 9–10; Асафьев Б., Встречи со Спендиаровым, в сб.: Дружба, Ереван, 1956, то же в его кн.: Очерки oб Армении, M., 1958; Бярсамян А., «Алмаст» А. Спендиарова, М., 1958; Тигранов Г., А. А. Спендиаров, М., 1959, 1971; Современники об А. А. Спендиарове, сост. А. Г. Татевосян, Ер., 1960 (на арм. яз.); Спендиарова М., А. А. Спендиаров, М., 1964; её же, Летопись жизни и творчества А. А. Спендиарова, Ер., 1975; Слово о Спендиарове, сост. В. Бальян, Ер., 1971; А. Спендиаров. Статьи и исследования. (Сб.), Ер., 1973.

Г. Г. Тигранов

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.