«...Рояль сам по себе находится в центре моих жизненных интересов и служит точкой опоры во всех моих музыкальных открытиях», — говорил Игорь Стравинский. Он сочинял за роялем, импровизировал в процессе нахождения музыкальной идеи, опробовал эти идеи на инструменте. Правда, за более чем пятьдесят лет работы композитор оставил не так уж много фортепианных сочинений, зато они отражают все основные этапы его сложного творческого пути.

Фортепиано постоянно оказывается в центре исканий Стравинского. Ранние Четыре этюда (1908) показывают усвоение традиции этюда как художественной миниатюры, идущей от Шопена к Рахманинову и Скрябину. Признаки этого — «поющая» фактура, наслоение широкоохватных фигураций в разных ритмических сетках (наложение квинтолей на триоли и т. п.), разработка фактуры в плане концертного пианизма. В ориенталистских фигурациях третьего этюда мелькают блестки «Фейерверка» и «Жар-птицы». Четвертый этюд предвосхищает особый автоматизм движения и «звонность» удара будущего фортепианного «Петрушки».

Легкие пьесы (в эту группу сочинений входят: Три легкие пьесы для фортепиано в три руки (1916), Пять легких пьес для фортепиано в четыре руки (1916), «Пять пальцев» (1921)) написаны в «переходный» период, когда Стравинский был озабочен поисками лаконичного — до аскетизма — графичного и антидекоративного стиля, обнажающего мелодическую линию. И композитор придерживается в них принципа максимальной упрощенности фактуры (до пяти звуков!) — ведь их играет не искушенный, натренированный пианист, а ребенок или исполнитель-дилетант.

Вместе с тем эта простота не исключает высокохудожественных достижений и изощренного эксперимента. Стравинский не отклоняется от своего магистрального пути. В условиях обнаженности линий фактуры резче становится «несовместимость» разных тональных и ладовых плоскостей (Марш и Полька из Трех легких пьес), еще больший эффект производит умышленное несовпадение гармонических функций (Вальс из того же сборника), вскрывается механизм работы с попевкой («Балалайка» из Пяти пьес), рельефнее становятся джазовые синкопы (Pesante из «Пяти пальцев»).

В одних случаях автор «снижает» жанр, шаржируя его (тот же Марш), в других — возвышает, очищая от салонной чувствительности (Andante из Пяти легких пьес). Стиль этих сочинений прямо ведет к «Сказке о солдате», «Мавре», а по трактовке инструмента они предвосхищают антиромантический пианизм «новых времен».

В легких пьесах Стравинский опробует характеристический тип сюиты, где сопоставляются движения, а не психологические состояния, причем эти сопоставления поданы обостренно: контрастируют танцы разных эпох. Кроме того, композитор начинает осваивать инонациональные интонационные сферы — испанскую, неаполитанскую, современных бытовых танцев.

Piano Rag Music (1919) — джазовая композиция, где Стравинский, исходя, с одной стороны, из ритмической четкости джазовой импровизации, а с другой — из моторности исполнительской техники, в каденции упраздняет тактовую черту — она становится ненужной (!): «вместо ритма есть счет» (Стравинский).

Три фрагмента из балета «Петрушка» (1921) — фортепианная транскрипция, абсолютно новая по трактовке инструмента. Правда, нельзя забывать, что первоначальный замысел самого балета — концертштюк для фортепиано с оркестром и что партитура «потешных сцен», где роль фортепиано очень заметна, уже содержит типы и формулы фактуры, развитые в концертном триптихе.

Балет определил и драматургию транскрипции (три фрагмента — своеобразные сцены: Русская, «У Петрушки», «Масленица»), и особенности музыкального письма (фрескового в крайних фрагментах и графичного в среднем).

Пианистическая новизна «Петрушки» коренится в новизне музыкального мышления Стравинского, ярко воплотившего русскую праздничность через воссоздание пианистическими средствами звонности, ударности, имитацию звуковой «гульбы» — балалаечно-гармошечных наигрышей, стихии переплясов. В историю пианизма XX века навсегда вошла формула «петрушечной» фактуры — диатонический перебор блоков-аккордов, уплотняющих кружащуюся, постоянно варьируемую попевку:

Господствующий прием в Русской — martellato, техника «прямого» фортепианного удара, антипода легатной техники. Но ударный пианизм «Петрушки» вовсе не означает беспедальный пианизм. Фактура «Петрушки» изобилует аккордовыми бросками, скачками баса, тремоло, глиссандо, и все звуковое здание держится на фундаменте педали.

Где искать генезис пианизма «Петрушки»? В произведениях романтиков или импрессионистов? Отчасти да. Но скорее всего его прообраз — «Исламей» Балакирева. И все же автор «Петрушки» в своих открытиях ушел так далеко вперед, что в фортепианной музыке XX века занял место — по праву! — в одном ряду с композиторами, особенно радикально обновившими пианистический стиль, — Бартоком, Прокофьевым. Это тем более удивительно, что, в отличие от них, Стравинский не владел роялем как виртуоз.

«Ударный» пианизм «Петрушки» получит развитие в «Свадебке», где занят ансамбль роялей.

1924 год. Стравинский недавно совершил поворот к неоклассицизму. Его фортепианная музыка живо реагирует на этот поворот: он отмечен сочинением Сонаты.

«Я употребил термин „соната" в его первоначальном значении, — пояснял свои намерения композитор, — как производное от итальянского слова „sonare" (играть)». В своей Сонате Стравинский исходит из нескольких стилевых моделей: типично барочного прелюдирования (первая часть), бетховенского adagio (вторая часть) (Стравинский вспоминал, что во время сочинения своей Сонаты она часто играл сонаты Бетховена), баховского инвенционного письма (третья часть). Созданная через год после Сонаты Серенада in А (А — тональный центр, «полюс притяжения» всех четырех частей) представляет собой краткую сюиту, наподобие старинных инструментальных сюит, и написана, как указывал композитор, «по образцу Nachtmusik XVIII века».

Список сольных фортепианных произведений Стравинского исчерпан. К нему примыкает Соната для двух фортепиано (1944). Композитор писал о ней: «Соната была начата как пьеса для одного исполнителя, но потом... я увидел, что для ясного выделения четырех линий необходимы четыре руки».

Это камерное по замыслу, изящное, отточенное произведение, пронизанное единством тематизма, в котором автор (видимо, неслучайно — шла война) обращается к русским интонациям (первая часть и особенно вторая, где тема вариаций напоминает знаменный распев). Необычны для Стравинского ремарки этой Сонаты: espress., dolce, una corda, cantabile и т. д. Его пианизм стал мягче, кантиленнее, легатнее.

В. В. Смирнов

Источник: История зарубежной музыки, выпуск 6, 1999 г.

Фортепианные сочинения

• Четыре этюда (1908)

• Три легкие пьесы в три руки (1915)

• Пять легких пьес в четыре руки (1916)

• Регтайм (транскрипция пьесы для одиннадцати инструментов, 1918)

• Piano Rag Music (1919)

• «Пять пальцев», восемь очень легких пьес на пяти нотах (1921)

• Три фрагмента из балета «Петрушка» (1921)

• Соната (1924)

• Серенада in A (1925)

• Соната для двух фортепиано (1944)

• Обзор жанров творчества

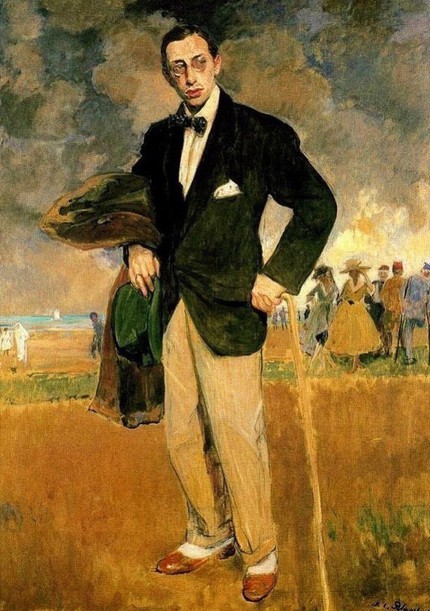

• Биография Стравинского

• Творческий путь Стравинского