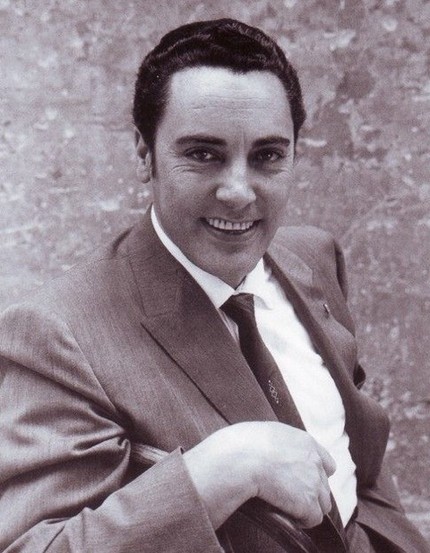

Король теноров

"Чтобы утвердиться, мне пришлось преодолевать невероятные трудности без чьей бы то ни было помощи" – "Я хотел быть художником" – Арии в серо-зелёном мундире – Поддержка генералов – Завоевание "Ла Скала" – "Я пел «Отелло» четыреста двадцать семь раз" – "В Италии я получил только одну награду, и ту мне вручили за границей" – "Мой секрет: множество лишений и забота о тишине".

Последний раз я встречался с Марио Дель Монако летом 1982 года, за несколько месяцев до его кончины. Я приехал к певцу на его виллу в Ланчениго.

Он сидел в небольшой гостиной возле горящего камина. В безупречном костюме, аккуратно причёсанный, сидит прямо, крепко держа нервно подёргивающимися руками подлокотники кресла.

Голос его звучал сипло, он говорил, скандируя каждое слово.

– Моя карьера оказалась настолько трудной, что это невозможно даже вообразить. Зная о моём могучем голосе и об ошеломительном успехе, многие полагают, будто моя жизнь сплошное спокойствие и удача. А мне, однако, пришлось преодолевать невероятные трудности, и я справился с ними один, без чьей бы то ни было помощи. – Он посмотрел на меня широко открытыми глазами, словно разгневанный Отелло, и продолжал: – Не помешай мне болезнь в шестьдесят один год, я до сих пор оставался бы самым великим тенором на свете. Не нашлось другого певца, ни двадцати лет, ни тридцати, ни сорока, который мог бы соперничать со мной.

Вы, должно быть, не верите мне, думаете, будто я один из тех печальных тромбонистов, которые утешаются воспоминаниями и самовосхвалением. Генерал на пенсии. Нет, я всего лишь пёс, которому не повезло.

Хотите послушать мой концерт, который записали незадолго до того, как я заболел. Я пел на французском телевидении, в прямой трансляции, и не под фонограмму. Опрос общественного мнения показал, что во Франции и соседних странах меня слушали около тридцати миллионов телезрителей. А после концерта получил тысячи писем и телефонных звонков. Французские газеты называли меня "непреходящим", "единственным", "величайшим певцом столетия". Я сам, прослушав себя, удивился. После Карузо и в каком-то приближении Джильи больше никто не имел такого голоса, как у меня.

Дель Монако вставил в магнитофон плёнку с записью концерта на французском телевидении. Он дал мне послушать несколько отрывков, комментируя их.

Голос звучал чистейший, красоты необыкновенной. Силы – фантастической.

В одном из пассажей арии «E Lucevan le Stelle» («Сияли звезды» — итал.) из Тоски он обратил моё внимание на фразу, спетую на одном дыхании.

– Мои молодые коллеги, даже самые лучшие, – сказал он, – здесь берут дыхание дважды. Я единственный во всём мире, кто мог спеть эту фразу на одном дыхании. – Он громко рассмеялся и потёр руки.

За свою карьеру Марио Дель Монако установил несколько рекордов, которые, наверное, никто и никогда не сможет повторить.

Великий певец записал на пластинки тридцать опер и десятки концертов с различными программами.

Он провёл более двух тысяч спектаклей, превысив достижение Беньямино Джильи.

– Нужно однако подчеркнуть, – поясняет Дель Монако, – что сюда входит четыреста двадцать семь спектаклей «Отелло», а это самая убийственная опера, какая только существует на свете. Джильи никогда не пел её. Другим вокалистам, хорошо владеющим этой партией, удаётся исполнить её сто пятьдесят, двести раз за всю свою карьеру. Я же спел оперу четыреста двадцать семь раз. Если учесть, что каждый спектакль «Отелло» по трудности сравним с исполнением четырёх других опер, то в итоге можно считать, что провёл за свою сценическую жизнь не две тысячи спектаклей, а целых три тысячи.

– Кто вас учил? – спрашиваю я.

– Никто, – ответил тенор. – Я брал уроки у специалистов, но никто по-настоящему не руководил мною, ни один корифей не помогал делать карьеру. Я сам открыл свой стиль, новый стиль и сам предложил его публике.

Меня направляли на верный путь только пластинки двух великих певцов – Энрико Карузо и Аурелиано Пертиле. Вот они и стали в каком-то смысле моими учителями.

Когда я начинал петь, королём оперы называли Джильи. Публика боготворила его, и с моей стороны было бы нелепо выходить на сцену и петь в иной манере. В это время появился Ферруччо Тальявини, и он пел а la (на манер — итал.) Джильи, потом Джузеппе Ди Стефано и тоже пел а la Джильи. Чтобы иметь успех, тогда требовалось петь в манере Джильи. А я, молодой, что я мог сделать? Я начал подражать Беньямино Джильи.

Однако сразу же понял, что допускаю огромную ошибку. Голос Джильи – это скрипка. Мой голос – труба. Тогда я стал искать новую колею, свой стиль, связанный с моим инстинктом, с моей взрывной натурой. Начал петь по-своему, совсем не так, как Джильи. Публика пришла в недоумение, и чтобы заставить слушать себя, мне пришлось немало потрудиться.

– Как вы обнаружили своё призвание к оперному театру?

– Музыка в нашей семье звучала всегда, – говорил Марио Дель Монако. – У мамы был красивый голос сопрано, но она не имела возможности учиться. Она была двоюродной сестрой жены Энрико Карузо, и поэтому в доме часто говорили об оперном театре. Мой отец был музыкальным критиком в одной итальянской газете, печатавшейся в Нью-Йорке, и тоже до безумия любил оперу.

С раннего детства я пел в церквах. В 1929 году, когда мне исполнилось четырнадцать лет, в Пезаро, меня выбрали для исполнения одноактной оперы Массне «Нарцисс». Но у меня тогда не возникало ни малейшего желания стать профессиональным певцом. Я очень любил рисовать и хотел быть художником.

Живопись я любил безумно. Рисовал беспрестанно, и у меня получалось совсем неплохо.

Окончив гимназию, поступил в Академию художеств в Пезаро и окончил её, получив диплом. Другой мне выдали и в Урбино, тоже по живописи. Все утверждали, что я стану отличным художником.

Мне исполнилось восемнадцать лет, когда начала проявляться любовь и к пению. Продолжая заниматься живописью, я поступил в консерваторию в Пезаро. Тут я встретил необыкновенного педагога – Артуро Мелокки. Он преподавал в старинной манере, используя проверенный метод. Многие считали его слишком властным, но он достигал поразительных результатов. Я следовал его советам и через год у меня уже проявился мощнейший голос.

В 1936 году я узнал, что в Риме проводится конкурс вокалистов. Я записался на него и невероятно легко вышел победителем.

Однако в Риме я рисковал всё испортить. Мой голос произвёл огромное впечатление. Когда я пел, казалось, звучит хор теноров, а не один певец. Все хотели помочь мне, потому что никто не сомневался, что меня ждёт большое будущее. Я дал себя обмануть, поверив в любовь, которую многие проявляли ко мне, и решил остаться в Риме, чтобы продолжить занятия с одним маэстро, который хотел сразу же ввести меня в мир оперы.

Я выглядел тогда ужасно тощим – весил шестьдесят два килограмма. Этот маэстро, возможно, из опасения, что мой талант сникнет, убедил меня, что мой голос не соответствует моему физическому облику и поэтому его звучание надо убавить. Я подумал, что так и надо. Я отставил советы Мелокки и стал заниматься с новым маэстро. С ним мы прошли «Севильского цирюльника» Россини и «Фауста» Гуно. Он хотел, чтобы я сделался лирическим тенором. Сокращай и сокращай силу своего голоса, твердил он.

И от могучего ствола осталась зубочистка: через несколько месяцев я пел голоском капризного мальчишки. Когда же я понял, наконец, что голос мой погублен, было уже слишком поздно.

Меня спасла военная служба. В 1938 году меня призвали в Милане, в третий автомобильный центр, расположенный на площади Флоренции. В отчаянии, в полном одиночестве среди большого, незнакомого города у меня нашлось время поразмышлять, и несколько месяцев я провёл, буквально замкнувшись в себе самом, терзаясь злобой против римского маэстро. Но у меня появилось время подумать. И я решил вновь начать упражняться, чтобы вернуть голос.

Это оказалось нелёгким делом. Я остался один среди массы людей, у меня не оказалось ни инструмента, ни денег, чтобы платить какому-нибудь учителю; и к тому же ещё предстояло отслужить в армии. У меня имелся только камертон, и в памяти сохранились некоторые советы Мелокки. Я решил попробовать, опираясь только на эти два элемента. Так и родился Марио Дель Монако: в казарме, с помощью камертона и советов маэстро, которого я предал.

Когда мои товарищи уходили в увольнение, я забирался в самый дальний угол казармы, доставал камертон и начинал петь вокализы и упражнения. Я делал это часами, каждый день.

Солдаты, слышавшие мои вокализы, всячески обзывали меня, ругались кто во что горазд, утверждали, что я сумасшедший. Сопровождали моё пение дружным пуканьем. Я заявлял: "Когда стану знаменитым, вам придётся платить, чтобы послушать этот голос". Они смеялись в ответ и оскорбляли меня.

К счастью, о недовольстве солдат прослышал полковник, страстный любитель музыки. Он вызвал меня и потребовал, чтобы я спел ему что-нибудь. Он с изумлением посмотрел на меня и сказал: "Тебе следует помочь. У тебя удивительный талант. С завтрашнего дня будешь спать не в казарме, а в медицинском кабинете; к тому же там есть отопление".

Этого полковника звали Джино Нинки, и он оказался братом двух великих актёров – Карло и Аннибале Нинки — и приходился дядей Аве Нинки. Он взял меня под своё покровительство и просто очень помог мне. Если бы я не встретил его, то, возможно, у меня не хватило бы мужества вынести все унижения, осуждения и тяжкие обиды, какие я коллекционировал каждый день в казарме.

При покровительстве полковника Нинки всё изменилось. И солдаты тоже стали по-другому относиться к моему голосу. Когда нас перевозили на грузовиках, они просили: "Дель Монако, спой что-нибудь". Я охотно соглашался, но пел не обычные песни, а выбирал такие произведения, которые позволяли мне делать определённые вокальные упражнения. Солдаты не ведали, что я учился и во время переезда в кузове грузовика.

Однажды пришёл приказ отправляться в Россию. Это означало конец. Прощай карьера и мечты о славе. Но полковник Нинки помог мне и тут. "Ты не поедешь, – сказал он. – Родине от тебя будет больше пользы с твоим голосом, чем с ружьём".

Не знаю, что он там придумал, к кому обращался, что писал. Только через неделю пришёл приказ "старшему капралу Дель Монако Марио оставаться в Италии". Если б я уехал, то возможно, и не вернулся, как большинство моих товарищей.

Был ещё один человек, кто очень помог мне в то время. Это Рина, ставшая потом моей женой. Она тоже училась пению, и если б не встреча со мной, могла бы сделать хорошую карьеру.

А мой голос между тем снова сделался красивым и сильным. На военной службе я окреп и физически. Рина уверяла, что я вполне могу дебютировать, и хотя мне казалось, надо немного подождать, принялась искать для меня контракт.

В Милане в то время имелось пять или шесть театров, кроме "Ла Скала", проводивших оперные сезоны. Рина обошла их все, выпрашивая для меня прослушивание. Над ней смеялись, особенно потому, что я считался её женихом и служил в армии, но она не сдавалась. Однажды она с радостью сообщила мне: "Я встретила человека, поверившего мне, и завтра тебя ждут в театре имени Пуччини на прослушивание.

Я отправился в театр имени Пуччини вместе с невестой. Руководители театра вели прослушивание уже целый день, уже выбрали певцов и теперь обсуждали, как распределить роли. Не взглянув на меня, предложили подняться на сцену и спеть.

Я начал с арии «E Lucevan le Stelle». Я спел её очень хорошо и остался доволен сам собой, но организаторы даже не заметили моего присутствия.

Я пропел ещё одну арию, так и не сумев отвлечь их от обсуждения. Тогда я рассердился. "Сейчас я разбужу вас!" – решил я. Я всегда славился могучим дыханием, и тут я прибегнул к своему секретному оружию. Запел арию «Addio fiorito asil» из Мадам Баттерфляй. Когда же дошёл до слов «Non reggo al tuo squallor», нажал на педаль на длинной ноте и сразу же на том же дыхании перешёл к си бемоль и долго держал эту ноту, всё усиливая. Это звучало как сирена тревоги. Все внезапно обернулись ко мне, да так и остались слушать с открытым ртом. Я продолжал держать это си бемоль ещё по крайней мере двадцать пять секунд.

Когда я закончил петь, они набросились на меня, как звери. "Да кто ты такой?" – взволнованно спрашивали они. "Как это, кто такой? – ответил я. – Уже четверть часа пою вам, на прослушивании, которое вы мне назначили". "Да откуда ты взялся?" – спросили они. "Служу в части, в Милане!" "Ты знаешь «Баттерфляй»?" "Довольно неплохо", – ответил я. "Хорошо, готовься. Будешь петь «Баттерфляй» 26-го", – и пожали мне руку, словно подписали контракт.

До 26 апреля 1940 года оставалось всего пять дней. Я пожалел, что сказал, будто знаю оперу Пуччини. Моя невеста, напротив, не могла нарадоваться и помогала мне подготовиться.

Дебют оказался ошеломительным. Руководители театра сразу же подписали со мной контракт ещё на два спектакля «Баттерфляй» и на два – «Травиаты» — мой первый контракт. Первое представление «Баттерфляй» не приняли во внимание – я пел бесплатно. За остальные четыре спектакля я сумел заставить их заплатить мне сто пятьдесят лир.

Смехотворный гонорар, но он принёс мне удачу. В театре имени Пуччини меня услышал один старый певец и рассказал обо мне маэстро Анджело Феррари, а он слыл тогда очень важной фигурой. Он пожелал послушать меня и сразу же ангажировал для гастрольной поездки по Сицилии, предложив по пятьсот лир за каждое выступление.

Так началась моя артистическая карьера. Я продолжал нести военную службу, но мне всегда давали увольнительную, и я отправлялся петь в театр.

На Сицилии я встретил генерала Рози. Он пришёл ко мне в гримуборную поздравить с успехом и попросил спеть для его солдат. "Мне очень жаль, ваше превосходительство, – ответил я, – но я солдат, старший капрал Дель Монако Марио, моя увольнительная закончилась, и я должен вернуться в Милан". "Ах, так вы солдат? – удивился генерал. – Тогда я сам всё улажу". Он связался с Миланом и получил для меня особую увольнительную сроком на два месяца. Я пел для солдат генерала Рози, а потом во многих театрах по всей Италии, пока не оказался в Триесте.

В Триесте, готовясь к последнему спектаклю, прежде чем вернуться в казарму, я совсем приуныл. Моя партнёрша Клара Петрелла поинтересовалась: "Отчего ты сегодня такой унылый?" Я рассказал ей о своей судьбе, о любви к пению и о трудностях, с какими сталкиваюсь, так как вынужден жить в казарме. Она взяла меня за руку и привела к своему другу, к генералу Карло Джованнини, тоже страстному любителю музыки. "Я сам всё улажу", –– сказал и Джованнини. Он тоже связался с Миланом, и меня незамедлительно перевели под его начало. Генерал Джованнини относился ко мне весьма доброжелательно. Он позволял мне петь, особенно в театрах поблизости от Милана. За двадцать четыре лиры в месяц я взял напрокат пианино и теперь мог ещё и заниматься.

Подобная жизнь продолжалась до самого окончания войны. Я исполнил много опер, некоторые спектакли шли даже во время бомбардировок. Чтобы добраться в театр на спектакль, я ездил в грузовиках, в вагонах для скота, на велосипеде.

Я пел в «Риголетто» в Падуе, проехав шестьдесят километров на велосипеде в лютый мороз, к тому же ужасно голодный: прежде чем отправиться в дорогу, мне удалось достать лишь пару яиц — только это и удалось поесть за весь трудный день.

Последняя большая сложность, с какой я столкнулся, уже в самом конце войны, это когда добирался в театр. Меня ангажировали в Неаполь на три спектакля – «Аиду», «Тоску» и «Джоконду», которые ставились в Королевских садах. На севере Италии публика хорошо знала меня, а на юге ещё нет. Поэтому мне очень хотелось участвовать в этих операх.

Поезда тогда ещё не ходили. И я отправился в Неаполь на попутном грузовике. Я добирался три с половиной дня. Приехал совсем измождённый. Но желание петь так обуревало меня, что я сразу же начал репетировать, даже не отдохнув. Этот дебют в Неаполе принёс мне удачу. Успех оказался необыкновенный.

Я стал получать приглашения и из театров за рубежом. Надо сказать, соблазнительные предложения, особенно с финансовой точки зрения, но у меня хватило мужества отказаться. Я не спешил. Боялся обжечься.

Миланская "Ла Скала" тоже пригласила меня, но и тут я ответил отказом. Соблазн выступить в самых престижных театрах мира был очень велик. Но старые артисты научили меня, что по карьерной лестнице нужно продвигаться, начиная с первой ступеньки, и я последовал их совету.

Только в 1949 году я согласился выступить в главном миланском театре. Случай показался мне подходящим. Скончался Умберто Джордано, автор «Андре Шенье», и театр "Ла Скала" решил почтить память композитора необыкновенной постановкой его оперы. Мне предстояло петь главную партию рядом с Ренатой Тебальди и Федорой Барбьери.

Публика с нетерпением ожидала моего дебюта в "Ла Скала". Билеты распродали в несколько дней. Вечером перед началом спектакля огромная толпа собралась на площади у театра, многие ещё надеялись, что удастся попасть в зал. Администрация попыталась объяснить, что театр переполнен, но люди не уходили. Тогда решили установить громкоговорители на балконе, чтобы оперу слушали и люди, собравшиеся на площади.

– После дебюта в "Ла Скала" все трудности закончились, перед вами не возникло больше никаких препятствий, – заметил я. Марио Дель Монако помолчал немного, прикрыв глаза. Потом заговорил:

– Со всеми артистами так бывает. Приходит большой успех, и с этого момента карьера идёт гладко, успехи следуют один за другим, иногда даже незаслуженные. Мне же, однако, не повезло. За тридцать семь лет своей артистической карьеры я ни одного часа не прожил спокойно. Я ковал свой успех изо дня в день, непрестанно работая, очень много работая. Мне всё время приходилось что-то преодолевать. Когда оглядываюсь назад, то не могу поверить, что мне пришлось справляться со столькими трудностями.

Моя карьера началась во время войны, и несколько лет мне пришлось быть тенором в серо-зелёной форме. После признания в "Ла Скала" появились завистники. Я не светский человек, и характер у меня не миролюбивый. Это обстоятельство, наверное, усиливало неприязнь ко мне чиновников. Публика меня обожала, но мои противники начали распространять слухи, будто моей карьере скоро придёт конец, что я не смогу долго сохранять свой "такой особый" голос.

В Италии и заграницей говорили: "Дель Монако – великий тенор, жаль, что он скоро кончит петь". Если случайно во время спектакля в моём голосе появлялась хоть малейшая "трещинка", сразу же заявляли: "Вот слышите, уже начинается, вот-вот пропадёт".

Мне пришлось работать с невероятным упорством и всегда выходить на сцену в наилучшей форме, чтобы избежать подобной болтовни. Устраивали также много споров по поводу моей манеры пения. Я оказался совершенно новым тенором. Со своим собственным стилем.

Многие критики поняли его особенности и высоко оценивали меня, а другие пребывали в растерянности и неуверенности. Мне же, желавшему удивить и покорить всех, в ожидании этого пришлось мучиться, что порождало во мне непрестанную злость.

Спустя почти двадцать лет после начала моей карьеры я сумел, наконец, избавиться от всех своих сомнений, и именно в этот момент судьба обрушилась на меня. В 1964 году я попал в чудовищную автомобильную катастрофу и только чудом остался жив.

Это произошло в Риме. Я ехал домой, как вдруг неожиданно открылся капот. Ничего не видя перед собой, я, разумеется, потерял управление, и наступил конец света. Меня собрали буквально по частям. Только на левой ноге насчитывалось восемь переломов. Двадцать дней я лежал в кислородной палатке. Джузеппе Ди Стефано, навестив меня, сказал: "Я пошёл повидать друга, а нашёл покойника".

Я не помню ничего из того, что происходило в эти ужасные дни, но уверен, что боролся изо всех сил: я отчаянно хотел жить, чтобы снова вернуться на сцену.

Едва мне сказали, что опасность последствий дорожного происшествия миновала, как я тут же заболел вирусным гепатитом. За короткое время потерял двадцать килограммов. Врачи говорили, что никто не может выжить в таком положении, но моя воля никогда не подводила меня.

Я вернулся домой после нескольких месяцев, проведённых в больнице, и в самом деле походил на покойника. Прогнозы о моём будущем звучали самые ужасные. Левая нога – с восемью переломами – не долечилась: колено сгибалось с большим трудом, а стопа и вовсе оставалась недвижной.

Подвижность колена, уверяли врачи, со временем улучшится, а вот ступня – это безнадёжно. Голоса не стало. Нечего и думать о возвращении на сцену. Карьера закончена.

Разумеется, я не смирился. Как только силы позволили мне, начал передвигаться по дому и саду. Занимался гимнастикой, пытался двигать ступнёй. Продолжая упражнения изо дня в день, сумел укрепить мускулы ноги, улучшить подвижность колена. Но ступня оставалась парализованной. "Надо смириться", – говорили мне все. Но я упрям.

Я начал заниматься вокальными упражнениями. Я решил вернуться на сцену. Даже хромым. Голос стал другим, не стало прежней силы, появился иной тембр, но это меня не беспокоило. После долгих месяцев упражнений, массажей, попыток двигаться, ступня стала подавать признаки жизни. Я победил. Я продолжал работу по реконструкции самого себя и сумел вернуться к пению, здоровый и сильный, как и задумал.

– Ваша карьера длилась без перерыва тридцать семь лет и всё время в очень напряжённом ритме. Это ведь редкий случай в истории оперного театра?

– Если сравнивать с карьерой современных певцов, – ответил Дель Монако, – то она оказалась долгой, исключительно долгой. Если сравнивать с карьерой певцов прошлого, то вполне нормальной. В молодости я знал солистов, которые продолжали с успехом петь и в семьдесят лет, даже восемьдесят. Карло Галеффи, прославленный баритон, выступал на сцене до восьмидесяти лет.

– А есть ли какой-нибудь секрет, который позволяет продлить карьеру?

– Владение прочной техникой – именно это позволяет управлять собственным голосом, – сказал Марио Дель Монако. – Все певцы прошлого обладали совершенной техникой. Они следовали одному определённому методу и никогда не отходили от него. Некоторые правила вызывали сомнения, возможно, и были скорее даже вредными, чем полезными, но они всё равно следовали им, с абсолютной преданностью.

Одним из таких весьма спорных методов была так называемая "чистка". Старинные певцы считали, что прочистить желудок очень полезно для голоса. Когда певцу предстояло "провести сезон" в каком-то театре, он начинал делать эту процедуру за восемь дней до начала репетиций. Он снимал номер в гостинице, в изобилии принимал слабительное и к началу репетиций ощущал себя в полной форме. В моей молодости старые певцы при встрече всегда интересовались у меня: "Чистку делал?"

– Мне говорили, то вы фанатик своего голоса и чтобы сохранить его, прибегали к предосторожностям, которые выглядели даже смешными. Это верно, что за два дня до спектакля, вы переставали разговаривать, дабы не утомлять связки?

– Многое тут придумано, – ответил Дель Монако, – но вот лечение молчанием – это правда. Речь идёт вовсе не о капризе или какой-то мании, а о научном подходе. Голосовые связки больше страдают от речи, чем от вокала. При пении они подвергаются равномерному усилию, мягкому. При разговоре им приходится попеременно делать короткие и длительные движения. Это можно сравнить разве что с тем, как щёлкают ножницы парикмахера, и подобная работа убийственна для связок.

Здоровье голосовых связок кроется в молчании, и я защищал свой голос молчанием. За два дня до спектакля я превращался в немого и больше ни с кем не разговаривал. Если хотел что-то сказать, писал записки. Я оставался в своей комнате, читал, отдыхал. Разговаривать после спектакля – это примерно то же самое, что поливать уксусом открытую рану. Поэтому и закончив спектакль, я укрывался в гостинице и оставался немым. Большую часть жизни я провёл в молчании. Это большая жертва, знаю. Но я выбрал именно эту профессию, и, стремясь достичь совершенства, готов был ко всему.

– Часто ли вам приходилось ссориться, пока вы служили театру?

– Совсем не часто. Обычно я редко ссорился. Ссоры происходят между равными людьми; у меня же было немного противников, и меня всегда уважали. В молодости у меня оказался изумительный противник – Беньямино Джильи, гигант. Я обожал его, и он уважал меня. На сцене мы встречались не без дуэлей, но эти великолепные поединки крепко запомнились – спор о том, кто споёт лучше, совершеннее.

Другим противником мог быть Джузеппе Ди Стефано. Мы с ним составили целую эпоху. Но ссориться с Ди Стефано было просто невозможно. В ту пору, уже пребывая на вершине своего успеха, он беспокоил меня своим образом жизни, который разительно отличался от моего. Я оставался педантом, всё делал тщательно, чрезвычайно заботился о сохранении голоса. Он же — бонвиван, полуночник. В Америке звонил мне в два часа ночи: "Марио, сейчас заеду за тобой, давай съездим, сыграем!" А я спал уже с девяти вечера и потому сердился, он же не понимал меня.

Однажды, спустившись в холл гостиницы в восемь утра, я встретил Ди Стефано, красивого, свежего, нарядного. "Вот таким ты мне нравишься! – сказал я. – Тебе тоже надо научиться рано вставать. Свежий воздух полезен для голоса. Пойдём прогуляемся". "Нет, – ответил Ди Стефано, недовольно глядя на меня, – я только что вернулся и гулять не пойду. Я пошёл спать".

Мне приписывалось множество ссор с примадоннами, но всё это выдумки. Я, например, очень часто пел с Тебальди. Мы почти одновременно начали нашу карьеру и вместе одержали множество побед в "Ла Скала" и в гастрольных поездках по всему свету, записали множество пластинок. И между нами никогда не возникало даже ни малейшего намёка на разногласие, никогда. У Ренаты мягкий и добрый характер.

Мария Каллас? У неё скверный характер, но это — великая певица. Тем не менее, ко мне всегда относилась очень мило.

Единственное столкновение с Каллас произошло в 1955 году, когда мы пели с ней в «Норме» в "Ла Скала". Она привыкла петь с тенорами, чьи голоса не отличались громкостью, и рядом с ними она всегда главенствовала. У Каллас, это известно, голос никогда не отличался особой силой, тогда как я словно соединяю в себе целый хор теноров.

Начались репетиции, и она сразу же оказалась в затруднении, как ни старалась, голос её рядом с моим просто терялся. Она не посмела просить меня убавить силу моего звучания, но стала жаловаться на театр. "В этом зале, – говорила она, – ужасная акустика".

Руководители "Ла Скала" недоумевали: "Как это — ужасная акустика? Вы столько лет уже поёте в этом театре и никогда прежде не жаловались. Театр ведь всё тот же". Но Каллас невозможно было переубедить. Она продолжала твердить, что в театре вообще нет акустики.

Поскольку сцена в "Ла Скала" передвижная, она заставила выдвинуть её на метр вперёд, надеясь, что так её голос будет лучше слышен публике. На премьере возникли ещё кое-какие разногласия, журналисты заметили их и раздули дело. Они написали, что Мария Каллас во время дуэта дала мне пинок, чтобы я прервал свою долгую ноту, которая затмевала её голос. Новость эта, обошедшая весь мир, выдумка. Правда, Каллас пришлось трудновато петь рядом со мной, но она не прибегала к пинкам или чему-либо подобному.

Единственная бурная ссора за всю мою карьеру произошла с одним американским журналистом. Я пел «Отелло» в "Метрополитен", меня уже знали во всём мире как исполнителя этой партии, критики повсюду невероятно хвалили меня. И в Америке тоже после премьеры все рецензии вышли хвалебные, кроме одной. Её автор злобно разделывал меня. Он назвал меня "невысоким вульгарным человечком, который ничего не понял в характере Отелло", ну, и дальше в том же духе.

Я закусил удила и решил вызвать этого журналиста на дуэль. Друзья советовали мне бросить подобную затею, чтобы не заставлять смеяться всю Америку. Я понял, что они правы, и захотел встретиться с ним с глазу на глаз.

Едва увидев его, я тут же высказал ему всё, что у меня накипело на сердце. Он молча выслушал меня. После того, как я отвёл душу, мы заговорили спокойно. Он оказался очень славным человеком. Признался, что с большим уважением относится к моему таланту, но не разделяет моё понимание характера Отелло и мою интерпретацию этого образа.

Он объяснил, что Отелло вовсе не тот буйный, кровожадный, воинственный тип, каким его обычно изображают на сцене все итальянские тенора. Отелло — умный, образованный, благородный человек. Ведь он сумел стать вице-королём Венецианской республики, славившейся своими образованными, хотя и коварными, преуспевающими в делах людьми, известными во всём мире своей культурой, это и означает, что Отелло не примитивный крикун, не дикарь, а благородный человек высочайшей культуры, с высокими нравственными принципами.

Я понял, что критик прав, и поблагодарил его за эти замечания. С тех пор, исполняя партию Отелло, я всегда учитывал мнение журналиста, которого хотел в своё время убить на дуэли.

В другой раз я поссорился с режиссёром Роберто Росселлини В 1955 году меня пригласили исполнить «Отелло» на веронской "Арене". Я сделался любимцем публики. Начиная с 1945 года во всех постановках «Аиды» на "Арене" пел я и всегда с огромным успехом. Я сотрудничал с такими знаменитыми режиссёрами как Герберт Граф и Вильгельм Пабст.

В том году ставить оперу приехал Росселлини. Он решил, что Отелло должен появляться на сцене в облаках дыма. Чтобы добиться такого эффекта, он велел расставить повсюду плошки с горящими в них порошками пирита, серы и просмолённых верёвок. Дым стоял чудовищный, и я думал, что просто умру.

Первый акт прошёл нормально, но в антракте я потерял голос. Подождав час, я решил дальше не петь. Снял грим, и меня уже готовился сменить другой певец.

Тем временем публика а зале бурно негодовала. Выкрики в мой адрес звучали невероятно злобные. На репетициях мы с Росселини обменялись несколькими резкими репликами, и теперь все решили, что я просто-напросто капризничаю. В мою гримуборную поспешили моя мать и Тоти Даль Монте. Они рассказали, что происходит, и мама потребовала: "Марио, ты должен петь. Ты не можешь допустить, чтобы из-за тебя прервали спектакль. Не забывай, это же открытие оперного сезона".

Я понял, что происходит, в какую историю меня могут вовлечь. Невероятная сила вдруг прорвалась во мне. "Принесите горячего чаю и рюмку спиртного", – приказал я. Хоть и не люблю алкоголь, но тут выпил чай с ликёром и начал снова гримироваться.

Вскоре я весь покрылся потом. Когда вышел на сцену, меня встретили свистом и враждебными криками. Двадцать тысяч человек хотели изругать меня. Я поднял руки, призывая к тишине, и сказал: "Дайте мне петь. А по окончании оперы будете судить, заслуживаю я свиста или аплодисментов".

Я вложил в своё пение всю злость, какая скопилась во мне. Никогда ещё в жизни мой голос не звучал с такой необыкновенной звонкостью и так чудесно. Публика сошла с ума от восторга. После окончания спектакля меня на руках отнесли в гостиницу.

– Вы немало поездили по свету, знали многих выдающихся людей. Кто из них выразил вам особое восхищение?

– Будь я американцем, англичанином, русским или японцем, мне уже давно поставили бы памятник либо назвали моим именем улицу или площадь. В России мне оказывали необыкновенный приём и удивительные почести. Правительство пригласило меня петь в Большом театре. Хрущёв удостоил высокой наградой – орденом Ленина – и в беседе с итальянским послом в Москве сказал: "Жаль, что у нас в России нет Марио Дель Монако".

Большим любителем оперы слыл маршал Иосип Броз Тито. Он пригласил меня петь в Югославии и хотел подарить мне остров, но я отказался. Он часто принимал меня в своей резиденции на острове Бриони. И всякий раз присылал за мной на границу личный автомобиль, а потом сам добирался на остров на моторной лодке. Тито тоже удостоил меня самой высокой югославской награды в области культуры..

Японский император оказался моим фанатичным поклонником. Чтобы послушать меня, он нарушил древнейший придворный церемониал. По древней традиции император не может покидать дворец и отправляться в театр, и никто никогда не нарушал этого строгого правила. Впервые такое сделал нынешний император, чтобы присутствовать на моём исполнении «Отелло».

На другой день брат императора нанёс мне визит в гостиницу. Он принёс десяток оперных партитур и пожелал, чтобы я оставил на них автограф. Меня пригласили на обед во дворец и наградили разными орденами.

Когда я пел в Лондоне, послушать меня всегда приходил кто-нибудь из королевской семьи. Моей поклонницей была королева-мать. Меня приглашали на обед к королеве Дании. Никсон как-то привёл в мою гримуборную дочь Трумена и попросил научить её петь. Думаю, что я получил награды и почётные звания от политиков по меньшей мере половины стран мира.

– А в Италии?

– Итальянцы обычно быстро забывают своих артистов. О Беньямино Джильи в "Ла Скала" забыли задолго до конца его карьеры. От Италии я получил только одну награду, и ту вручили за границей – в Париже. Но это неважно. Важно другое – чувствовать себя итальянцем. Где бы я ни пел, всюду старался прославить Италию. В разных странах я стремился своим присутствием и пением содействовать улучшению многотрудных взаимоотношений. Нередко принимал приглашения на обед от итальянских послов, которые говорили мне: "Если будете присутствовать вы, то уверен, придут и те политики, с которыми я хотел бы побеседовать".

Сейчас модно ездить в Москву, расширять связи с коммунистами. Но не так было в 1959 году, когда Хрущёв хотел разместить в Албании ракеты, нацеленные на Италию, на Рим. Я тогда находился в Москве, пел в Большом театре. Я вложил в своё исполнение столько души, что заставил публику кричать: "Да здравствует Дель Монако, да здравствует Италия!"

Перевод с итальянского Ирины Константиновой

Отрывок из книги Ренцо Аллегри «Звезды мировой оперной сцены рассказывают» любезно предоставлен нам её переводчицей