Премьера спектакля Кирилла Серебренникова «Метель» стала не только главным событием на Зальцбургском фестивале 2025, но и важнейшим социально-философским высказыванием на тему «Восток-Запад». Поставленная по повести Владимира Сорокина, эта притча превратилась в мультимедийное путешествие, в котором сошлись хаос и порядок, смерть и жизнь, Россия и Европа.

В основе сюжета — фантасмагорические путевые заметки, в которых литературные традиции сплетаются с современными публицистическими реалиями. В переработанной К. Серебренниковым версии повести архетипические персонажи выступают как путеводные вехи в понимании истории взаимоотношений русской стихии и западноевропейского порядка.

В центре повествования — два персонажа: немец Доктор Гарин и его кучер русский мужик Перхуша. Гарин одержим врачебной миссией: он должен любой ценой доставить вакцину жителям далёкой деревни, которых страшный вирус превращает в зомби. Перхуша – развозчик хлеба, выучивший из-под палки немецкий язык и любящий самозабвенно своих карликовых лошадок. Вначале лошадки появляются на «алтаре её величества Метели», под которым спит, укутавшись в дерюгу, Перхуша. Одна лошадка даже убегает в зрительный зал, и Перхуше приходится её ловить, перешагивая через сидящих в первых рядах зрителей. Во время таких нехитрых трюков трудно вообразить, что эта самодеятельная дурашливость детского утренника через пару часов развернётся в полномасштабное размышление о дуализме морали и нравственности.

Дорога, которая становится главном местом превращения детских шуток в глубокие мировоззренческие откровения, полна испытаний: микро-лошади, запряжённые в причудливый «самокат-мобиль», наезжают на наркотические кристаллы степных наркодилеров, врезаются в ноздрю великана-работяги, замёрзшего по пьяни в степи, цепенеют от воя голодных волков и растворяются в слове «оторопь», которое на праславянском этимологическом уровне близко по смыслу слову «метель» («дурман, пыль, мука»).

Сама метель в драматической версии К. Серебренникова становится не бедствием, срывающим, по выражению В. Сорокина, с человека «кожу цивилизации», но персонифицированным ритуалом. Метель декламирует и поёт, танцует и разрастается в видеоинсталляциях, вспыхивает в огне и тает в тенях. Она доверчиво обращается к детскому подсознанию зрителя и распаковывает в его памяти многоуровневый каталог ассоциаций.

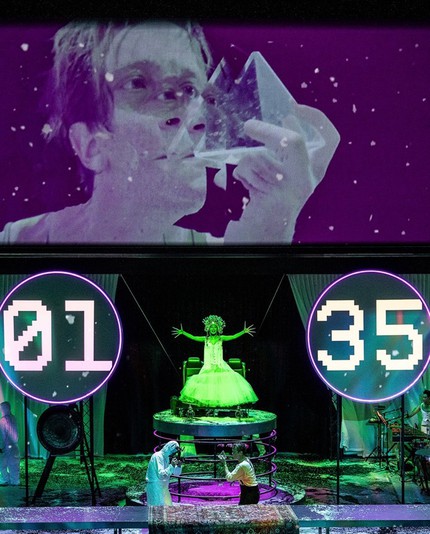

Неслучайно сценография спектакля вырастает из образа главного рождественского сувенира — стеклянного шара, внутри которого бесконечно кружатся снежинки. Этот символ пленённой стихии погружает зрителя в замкнутый мир иллюзий, из которого нет выхода, в котором возможно только сосуществование оказавшихся внутри фигурок, домиков, ёлочек и зверушек.

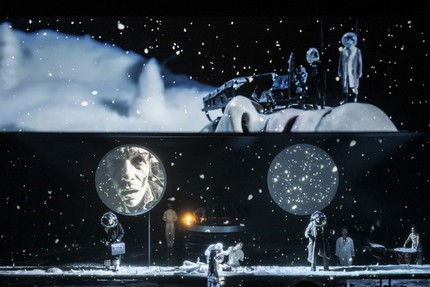

Сценическое пространство, созданное режиссёром в соавторстве с Владом Огаем, обретает осязаемость в видео-миражах Ильи Шагалова, акустической топографии метели Вячеслава Касьянова и световом дизайне Сергея Кучара. Видеотрансляции Фрола Подлесного размывают границы между физическими телами актёров и их изображениями.

Многоликая Метель в исполнении Сони Байсвенгер, Ян Гэ, Варвары Шмыковой Белендджвы Питера, Славы Сердюченко, Михаила Полякова и Клаудиуса Штеффенса выступает вершителем судеб — величественным и беспощадным античным «снежным хором». В хореографии Евгения Кулагина и Ивана Естегнеева каждый участник сохраняет свою индивидуальность, но в неумолимом вихре повествования они сливаются в полифонию Метели, которая улыбается, кривляется, веселит и пугает множеством виртуозно созданных масок.

В блистательном актёрском ансамбле хотелось бы выделить работу Варвары Шмыковой, по-новому осмыслившей и воплотившей в нескольких ролях архетип роковой женственности. Актриса искромётно играет карикатурно-соблазнительную телесность в образе любовницы-мельничихи, она легко танцует степ в сновидении доктора Гарина и элегантно неотразима в образе Снежной королевы-убийцы, ласково убаюкивающей замерзающего Перхушу. В этих ликах Метели соединяются материнское и демоническое, эротическое и смертельное.

Яркой работой стало выступление в спектакле китайской актрисы, певицы, выпускницы Московского института кинематографии и всемирно известной модели Ян Гэ. Кроме снежных этюдов в персонифицированном образе Метели, Ян Гэ озвучила в спектакле карикатурную роль кукольного подкаблучника Мельника – несчастного озлобленного на весь мир мужичка.

Стальная неукротимость самой смерти вырастает перед нами в работе немецкой актрисы Сони Байссвенгер, ставшей олицетворением пугающих сил природы, кристаллизующихся в гипнотической трёхмерности спектакля — театральной сцене, кино и видео.

Пёстрая музыкальная ткань постановки — самостоятельный пласт действия, не уступающий по значению актёрской игре, свету и видео. Композитор Александр Маноцков создал партитуру, в которой сочетаются электронные вибрации, инструментальные соло, мультижанровый вокал и тишина. В партитуре нет жёсткой стилистической иерархии: фольклорная напевная традиция соседствует с современными звуковыми экспериментами, фрагменты молитвы переплетаются с индустриальным шумом, а мелодия плавится в акустическом мареве спецэффектов. Всё это многообразие собрано в единый организм музыкальным руководителем постановки Даниилом Орловым.

Живое присутствие на сцене Малики Маминовой и Михаила Полякова визуализирует этот сложнейший звуковой слой, в котором фигуры музыкантов становятся самостоятельными элементами пластической драматургии.

Главный драматический нерв спектакля — дуэт-поединок доктора Гарина и его кучера Перхуши.

Август Диль, известный русскоязычному зрителю по роли Воланда в фильме М. Локшина «Мастер и Маргарита» (2024), проводит своего героя немца Гарина по пути от «европейской» самоуверенности и цивилизационного высокомерия к способности слышать и понимать непутёвого русского «идиота Перхушу».

Мучительный наркотический трип Гарина в исполнении А. Диля — вершина актёрского мастерства, фейерверк самоотдачи и выносливости. Этот монолог обличает самомнение доктора, который перед лицом мучительной казни в раскалённом масле вдруг осознаёт, что совершил в своей жизни немало преступных поступков: обесчестил и сделал бесплодной девушку, покалечил человека по пьяни, не поехал на вызов, в результате чего умер больной. Перед нами предстаёт обнажённый образ носителя западноевропейской морали, который пытается оправдать своё человеческое ничтожество тем, что исправно платил налоги.

Образ Гарина становится дерзкой пародией на маниакальное стремление больного вылечить здорового. В спектакле много отсылок к библейской символике: здесь и отсутствие пророка в своём отечестве, и говорящий горящий куст как ветхозаветный символ явления Моисею Господа, и замеченная соринка в чужом глазу, и незамеченное бревно в своём собственном. Доктор Гарин пытается спасти от зомбирования незнакомых ему людей, но, одержимый этой высокой целью, сам ведёт себя, как зомби, унижая, избивая и, в итоге, убивая своей беспомощностью простого русского парня Перхушу, который отдаёт доктору свой тулуп, а сам замерзает насмерть.

Образ Козьмы Перхуши, созданный Филиппом Авдеевым, без сомнений, войдёт в галерею величайших художественных откровений о простом русском мужике, которого западноевропейская цивилизация испокон веков использовала как топливо, безжалостно расходуя в своих бредовых социокультурных экспериментах. Насильно вырванный из своего крошечного счастливого мира маленького человека, Перхуша становится проводником доктора Гарина и замерзает в объятиях снежной степи и бескрайнего одиночества.

В образе Перхуши Авдеев показывает сущность русского человека как носителя суицидальной эмпатии, той самой готовности отдать последнюю рубаху малознакомому человеку, даже с риском для собственной жизни. Речь и пластика актёра в этой роли балансируют между фарсом и трагедией, а его филигранное русско-немецкое двуязычие становятся символом одностороннего межкультурного контакта: русский мужик понимает немца даже тогда, когда немец русского мужика понять и не пытается.

Авдеев завораживает зрителя трогательной добротой своего Перхуши, который то комичен, то глуп, то упрям, то жалок, но всегда притягательно человечен. Его погружение в смертельный сон под убаюкивающие звуки матушки Метели представлено душераздирающей метаморфозой, когда всхлипы испуганного замерзающего парня неожиданно превращаются в пленительную песню на стихи Райнера Марии Рильке – единственного большого немецкого поэта, писавшего на русском языке.

Белая усадьба спала,

да телега уехала

в ночь куда-та, знает бог.

Домик, одинок, закрылся,

сад шумел и шевелился:

после дождя спать не мог.

Парень смотрел ночь и нивы

то летел, не торопясь,

между нами молчаливый

неоконченный рассказ.

Вдруг он замолк: даль сгорела

Ведь и небосклон горит…

Парень думал: трудно жить.

Почему спасенья нет? —

Земля к небесам глядела,

как бы жаждала ответ.

(5 декабря 1900)

Перхуша покидает окоченевшую землю и своё примёрзшее к ней тело в образе белой снежной бабочки, которая становится символом хрупкой жизни человека, погибающего от своего бескрайнего великодушия и непостижимой вселенской доброты.

«Метель» К. Серебренникова прозвучала обличением ложного целеполагания, устремлённого в далёкое никуда и не учитывающего жизненных интересов живых людей, живущих здесь и сейчас. Как философское высказывание «Метель» подвергает сомнению мораль, лишённую нравственности. Своим спектаклем режиссёр напоминает: миссия спасения одних людей посредством уничтожения других людей — невыполнима.

По мотивам повести В. Сорокина «Метель» Серебренников создаёт собственный литературно-драматический текст, раскрывающий тему трагически неразрывной связи хаоса и культуры, жизни и смерти, России и Европы. Их слияние невозможно так же, как немыслимо их раздельное существование в одном культурно-историческом пространстве внутри хрупкого стеклянного рождественского шарика, происходящее в котором белоснежными хлопьями заметает путеводная метель.

Автор фото — Sandra Then / SF