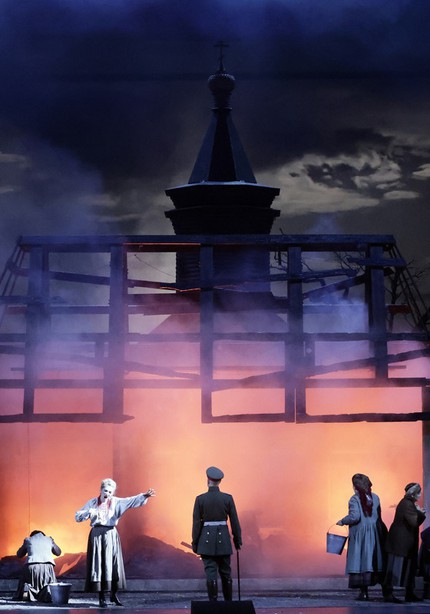

На премьере «Семёна Котко» Прокофьева в Большом театре

«Шел солдат с фронта», – так начинается и повесть Валентина Катаева «Я, сын трудового народа» (1937), и опера в пяти действиях (семи картинах) Сергея Прокофьева «Семён Котко» (1939, op. 81). Либретто оперы на основе повести о событиях 1918 года – Гражданской войны и освободительного движения на Украине – стало плодом совместного творчества писателя и композитора, и премьера состоялась 23 июня 1940 года в Московском музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В свою очередь Большой театр России к постановке этой оперы в конце сезона 2024/25 обратился второй раз за всю свою историю, и премьерная серия из шести спектаклей – с 17 по 20 июля – была приурочена как к Году Защитника Отечества (2025), так и к 85-летию со дня мировой премьеры.

Впервые постановку на Исторической сцене Большого театра в 1970 году осуществил Борис Покровский (в 1985 году она была возобновлена и спустя год окончательно исчезла из репертуара). Увидеть знаменитую постановку Покровского автору этих строк не довелось, и долгое время «Семён Котко» ассоциировался с «андеграундной» постановкой Мариинского театра, громкая премьера которой прошла в 1999 году. А первая постановка на этой сцене состоялась лишь спустя 20 лет после мировой премьеры в Москве, и постановка 1999 года – также всего лишь вторая (режиссер – Юрий Александров; дирижер – Валерий Гергиев).

В свое время мариинского «Семёна Котко» довелось увидеть и на стационаре в Санкт-Петербурге, и позже на гастролях Мариинского в Большом, однако увидеть эту постановку в последний раз удалось во Владивостоке три года назад на VII Международном Дальневосточном фестивале «Мариинский». Абстрагирование той постановки от эпохи сюжета и даже от самих идей либретто было усилено намеренным отказом от реализма, от живописной зрелищности как важной составляющей зрительского восприятия, но в то «лихое» время – в преддверии последнего перелома веков – она смогла произвести сильное, поистине завораживающее воздействие! А конек нынешней постановки Большого театра – кажущийся закономерным возврат к концепции реалистического театра.

Авторами этой постановочной концепции стала команда во главе с режиссером Сергеем Новиковым, и в нее вошли сценограф и художник по костюмам Мария Высотская, художник по свету Руcлан Майоров и художник видеоконтента Дмитрий Иванченко. Но говоря об этой новой работе Большого театра, нельзя не вспомнить недавнюю премьеру «Анны Болейн» Доницетти в Москве в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, режиссером которой также выступил Сергей Новиков. Это воспоминание многим покажется странным, так как и историческая тематика оперных сюжетов, и, главное, музыкальные стили предстают вселенными театра и музыки заведомо несопоставимыми. Тем не менее есть и то, что их зримо объединяет.

В контексте обеих постановок речь как раз идет и о том, что концепция постановочного реализма – при всём различии сюжетов – в них одна и та же, и о том, что сценографически-костюмный декор становится тем важным фундаментом, на котором режиссер, принимая эту концепцию как руководство к действию, посредством мизансцен выстраивает драматургию своих спектаклей. Но многомерность и многоплановость фабулы «Семёна Котко», оперы XX века, рассказывающей о драматических – даже трагических – событиях недавнего прошлого, очевидна, и, с точки зрения сквозного, непрерывного переключения между обилием картин и пластов, избранный подход Большого театра к оформлению спектакля при задействовании поворотного сценического круга предстает абсолютно естественным и оправданным.

«Такие оперы, как “Борис Годунов” или “Евгений Онегин” все знают наизусть, как сказки Пушкина, поэтому можно экспериментировать с формой подачи. А если опера не так хорошо известна, а “Семён Котко”, при всей красоте партитуры, пока еще редкое название, важнее представить содержание так, чтобы форма не уводила в сторону от оригинального места и времени», – вот мысли режиссера обсуждаемой постановки, почерпнутые из буклета, выпущенного к премьере. В аспекте реалистичности и живописной зрелищности режиссер и художник достигают впечатляющего результата: для них важна каждая сценографическая деталь, будь то экстерьерные, интерьерные или зачастую комбинированные планы, важна каждая деталь костюма и реквизита, важен каждый штрих и точное следование авторским ремаркам либретто, насыщенного ароматной терпкостью малороссийского фольклора.

«Шел солдат с фронта» – первое краткое предложение повести Катаева, звучащее от лица автора, генеральная завязка сюжета. «Шел солдат с фронта, и вот пришел к себе домой» – первая вербальная установка, звучащая из уст демобилизованного солдата Семёна Котко, главного героя оперы, прототип которого – главный герой повести. Пришел солдат с фронта Первой мировой – Империалистической – войны, чтобы сходу окунуться в омут Гражданской войны в то время, когда на Украине на короткий период (с конца апреля по середину декабря 1918 года) установился диктаторский режим гетмана Павла Скоропадского, опиравшийся на австро-германские оккупационные войска и местных гайдамаков (сторонников гетмана). И в центре оперного сюжета – история становления Советской власти в родном селе Семёна.

Это история трех пар героев: Семёна и его невесты Софьи (дочери бывшего фельдфебеля Ткаченко, ярого противника Советской власти, ожидающего прихода немцев с гайдамаками), разудалого матроса Василия Царёва и его бравой невесты Любки, а также влюбленных друг в друга Фроси (младшей сестры Семёна) и Миколы, сына старика Ивасенко. Официальный представитель Советской власти – председатель сельсовета Ременюк: с Царёвым он сватает Семёна к Софье, но торжество омрачается внезапным «визитом» немцев, требующих для их армии провизию и угрожающих Ременюку арестом. Последний понимает, что до прихода основных вражеских сил необходимо покинуть село, и, оставляя Семёна хранить отобранное у немцев-«лазутчиков» оружие и «держать тыл», уходит с коммунистами в партизаны.

Это события первого и второго актов, но в новой постановке Большого они объединены в один. Зачин третьего акта – лирические картины свиданий трех влюбленных пар – Семёна и Софьи, Царёва и Любки, Фроси и Миколы. Однако с приходом в село гайдамацкого взвода разворачивается трагедия: по доносу Ткаченко казнят Царёва и старика Ивасенко. При виде казни своего жениха Любка сходит с ума, а утром в село входит отряд немцев. Ткаченко дает обер-лейтенанту фон Вирхову список неблагонадежных, и на особом счету Семён Котко. Об опасности через Фросю его предупреждает Софья. Семён с Миколой, убив немца-часового и сняв с дерева повешенных Царёва с Ивасенко, кладут их тела на подводу и, взяв оружие, уходят в лес к партизанам, а взбешенный фон Вирхов приказывает сжечь хату Семёна.

Финал третьего оригинального акта – кульминационный перелом в развитии сюжета, и в этой постановке он отделен антрактами как от объединенных первого и второго актов, так и от объединенных четвертого и пятого актов. Четвертый акт – сцены в партизанском отряде, командиром которого становится Ременюк, и в его отряд также вливаются Семён с Миколой. Сначала это клятва повстанцев бороться за народное счастье против иноземного ига – клятва мщения за страшную гибель своих товарищей, затем – величественная сцена похорон Царёва с Ивасенко, задуманная Прокофьевым как сюжетное, но в то же время перерастающее рамки сюжета символически обобщенное хоровое полотно на слова знаменитого стихотворения Тараса Шевченко «Заповедь» (в либретто даже есть ремарка, что хор – «в оркестре»).

Хор, словно вливаясь в ряды партизан-мстителей, на сей раз выходит в этом эпизоде на авансцену. И, хотя жизнеутверждающее по своей сути искусство оперы, несмотря даже на извечные драматические и трагические коллизии оперных сюжетов, от политики далеко, не сделать акцент на исторической повторяемости тяжелейших испытаний, выпавших на долю многострадальной Украины, в наше время решительно невозможно! Во время исполнения хора «Заповедь» над головами артистов опускается видеопроекционный экран, и огонь от факелов в руках центральной группы поющих, перекидываясь во внесюжетное пространство экрана, вдруг, разрастаясь, переносит к подножию обновленного мемориального комплекса «Острая могила» в Луганске, второе открытие которого после реконструкции, проведенной Российским военно-историческим обществом, состоялось в начале сентября 2023 года – уже после начала Специальной военной операции (СВО), продолжающейся и по сей день.

Это не просто восстановление монумента – это создание заново уникального мемориала в виде 20-метрового обелиска с рубиновой пятиконечной звездой, у подножия которого – надпись «Памяти героев обороны Луганска». Отныне «Острая могила» объединяет четыре поколения доблестных защитников Луганска – времен Гражданской войны (1919), Великой Отечественной войны (1943), боевых действий 2014 года и СВО (2023). И в то время как СВО, проводимая Вооруженными силами России вместе с формированиями ЛНР и ДНР с целью защиты их мирного населения, а также демилитаризации и денацификации Украины, еще не завершена, напомнить о героических вехах истории оказалось крайне важно!

В последней картине четвертого акта к партизанам пробирается Фрося с ее рассказом о бесчинствах в селе оккупантов и о предстоящей свадьбе Софьи, которую Ткаченко выдает за помещика Клембовского, до прихода немцев скрывавшегося под личиной работника в доме. Это приводит к импульсивному порыву Семёна пойти с отрядом в наступление на село, но тратить на это силы Ременюк отказывается. Однако неожиданно в отряд приходит приказ от связного: в родном селе Семёна к приходу частей Красной армии нужно подорвать немецкий штаб, чтобы посеять панику в тылу врага. Так что Семёну с Миколой поручается произвести разведку боем, и в смежном пятом акте разведка боем тотчас же удается на славу!

Паника среди немцев и гайдамаков посеяна, венчание Софьи и Клембовского в церкви, куда Семен бросает гранату, расстроено, но Семён и Микола схвачены. Между тем, пока Ткаченко куражится над ними в сарае, зачитывая приговор к показательному расстрелу, немцы, узнав о наступлении Красной Армии скрытно и тихо уходят из села. И когда Ткаченко выводит из сарая пленников на казнь, то супротив подоспевших повстанцев оказывается один. Он схвачен и по приказу Ременюка расстрелян, а Семён и Микола на волне всеобщего ликования мечтают, что теперь каждый сыграет свою свадьбу. Однако Семён получает приказ поступить в распоряжение командира батареи, которая соединилась с партизанами и которой не хватает наводчиков, а Софье и Фросе разрешают остаться с женихами в обозе отряда.

Открытый хоровой финал оптимистичен: часть Красной армии занимает село, а перед этим Семён Котко, закольцовывая сюжетную линию, восклицает: «Шел солдат с фронта, тай пришел обратно на фронт!» Далеко и мощно разносится над степью красноармейская песня: Семён Котко, Микола Ивасенко и их невесты отправляются воевать за свободу и счастье… При всём масштабе композиционного построения оперы, при перегруженности либретто второстепенными персонажами, несущими действенную, сюжетообразующую нагрузку, при множестве массовых сцен и эпизодов музыкальное повествование предстает на этот раз поразительно камерным, доверительно теплым и искренним. И это также результат того, что, благодаря поворотному кругу на сцене, действие практически всегда – за исключением четвертого акта в партизанском отряде – происходит на авансцене на фоне сельских хат.

Эта опера – о войне, но в то же время о мире и счастье, за которое страдают и умирают ее герои. То же можно сказать и о самóй постановке. Рецензенту довелось посетить первые два спектакля премьерной серии 17 и 18 июля. Музыкальным руководителем и дирижером стал Валерий Гергиев, и под его чутким управлением оркестровые и хоровые страницы партитуры типажей и характеров (главный хормейстер проекта – Валерий Борисов) зазвучали наполненно ярко и красочно, психологически масштабно и сокровенно. Если же говорить о вокальном языке солистов, то «суровый» мелос Прокофьева – мелос XX века, зиждущийся на непрерывной мелодекламационности и требующий от певцов удвоенного вокального драматизма, – всегда для них испытание на прочность, ибо надо не просто петь, а драматически вокализировать. И с этим солисты в целом справились на редкость удачно!

Но мало быть певцом – важно еще быть и артистом, ибо отыгрывать необходимо было каждый вокальный нюанс, каждую музыкальную интонацию. И два состава исполнителей за два первых дня премьеры предстали абсолютно разными, но по-своему аттрактивными: это был один и тот же спектакль, в котором ощущалось биение одного и того же оперного пульса. В первый день Игорь Морозов (Семён Котко) приковывал музыкальностью и подкупающе светлой лирикой, которая для этой партии неожиданна, а Игорь Онищенко во второй день – героичностью и вокальным драматизмом, что на эту партию ложится должным образом. Но «идеальный» Котко, пожалуй, где-то посередине, хотя обе эти работы, став важными вехами в творчестве исполнителей, предстали весьма интересными и вокально, и артистически.

Под стать своим оперным визави подобрались и две Софьи: в первый день – подчеркнуто лирическая и мягкая Светлана Лачина, во второй – более порывистая и темпераментная Анна Шаповалова. А в связке «Царёв – Любка» расклад по дням был такой: Андрей Потатурин – Екатерина Морозова; Александр Краснов – Ольга Селивёрстова. И если вторая пара показала себя в целом зачетно, то первая смогла нарисовать сценические портреты своих персонажей эмоциональнее и вальяжнее, живее и непосредственнее. А с Екатериной Морозовой эпизоды агонии Любки, сошедшей с ума после казни ее жениха (эпизоды, рефреном, повторяющиеся в третьем акте), заставили пережить подлинный слушательский и зрительский катарсис!

В связке «Микола – Фрося» оба дня был занят Роман Коллерт. Фросей же в первый день предстала вокально фактурная Алина Черташ, привнесшая в образ и необходимый кураж, и должный гротеск. А Виктории Кангиной, певшей во второй день, при ее артистичности как раз недоставало вокальной фактурности, эмоциональной глубины музыкального посыла. Зато молодым «кавалером хоть куда», чувственно тонко примерив на себя образ Миколы, показал себя Роман Коллерт: типаж удался ему во всех отношениях!

Партию Ременюка практически на одной музыкальной и артистической волне, однако без потери собственной индивидуальности, осмысленно и сноровисто провели Владислав Попов и Демьян Онуфрак. А Михаил Казаков в первый день и Денис Макаров во второй –исполнители партии отрицательного персонажа Ткаченко – этот образ выписали абсолютно разными вокально-артистическими красками, наполнив несопоставимой энергетикой. Оба, конечно же, шли от задач сюжета и музыки, но Михаил Казаков прибег к невероятно большой степени гротеска: его запоминающийся персонаж оказался из разряда «расступись, земля!», и это было гипертрофированное, но предельно точное попадание и в образ, и в его вокальное наполнение. Так что после этого во второй день академически «спокойному», классически строгому прочтению Дениса Макарова актерского куража и драйва всё же недоставало…

В галерее типажей и характеров, которой предстает «Семён Котко» Прокофьева, было уделено внимание лишь самым значимым персонажам, а триумф исполнения оперы стал результатом вдохновенного сотворчества артистов хора и ансамбля солистов всего спектра – от ведущих до эпизодических, и изведать этот триумф довелось за два премьерных дня.

Фото Дамира Юсупова / Большой театр

Качественную мотоэкипировку нужно не только правильно подбирать, но и знать, в каких магазинах покупать. Форма мотоциклиста — это не только его эффектный внешний вид, но и, прежде всего, безопасность.