Scherzo No. 2 (b-moll), Op. 31

Скерцо № 2 си-бемоль минор, которое Фридерик Шопен создал в 1837 г. (тогда же оно было издано), во многом отличается от предыдущего произведения в этом жанре, хотя и сходно с ним некоторыми чертами. Оно тоже исполнено драматизма, но, в отличие от Скерцо № 1 си минор, трагической развязки в нем нет. Произведение изобилует яркими эмоциональными контрастами, но основной «тон» задает атмосфере скерцо драматическая конфликтность, беспокойство, смятение.

Форма Скерцо № 2 весьма оригинальна и самобытна. Подобно Балладе № 1, в ней переплетаются черты трехчастной формы, сонатного аллегро и рондообразности, а повторность сочетается с вариационностью. Дважды сопоставляются две основные темы, далее следует интермеццо, состоящее из трех тем, тоже проводимых дважды, две из них становятся материалом разработки наряду с фрагментом первой темы, возвращается тематический материал первого раздела, а за репризой следует кода. Тональные центры скерцо располагаются в пределах расширенно трактуемой тонической сферы: си-бемоль минор, его параллельная тональность ре-бемоль мажор, тональность его альтерированной шестой ступени – ля мажор, тональность его третьей ступени – до-диез минор, вновь си-бемоль минор, и завершается произведение просветленно – в параллельном мажоре (ре-бемоль мажоре). Вопреки классическим традициями сонатной формы, требующим тонального единства в репризе, тональный контраст между темами в этом разделе формы сохраняется.

Драматическая конфликтность, присущая произведению, проявляется уже в первой его теме, отмеченной внутренней контрастностью. Первый ее элемент с его октавными унисонами, низким регистром и «разорванностью» ритма коротких фраз в нюансе pp, производит впечатление таинственности и даже мрачноватой фантастичности. Второй элемент – аккорды, звучащие в верхнем регистре в нюансе ff – отмечен ритмическими чертами полонеза, придающими ему особую энергичность. Таким образом, два элемента первой темы противопоставлены друг другу и по фактуре, и по регистру, и по нюансу. Такой яркий контраст создает мощный потенциал для дальнейшего конфликтно-драматического развития и подчеркивает сонатную «природу» формы скерцо. На подобных эффектных контрастах строится все развитие темы в первом разделе.

Бравурная связующая, сочетающая в своей ритмической организации черты вальса и мазурки, ведет к ре-бемоль мажору весьма длинным и извилистым путем – трижды он исчезает, едва успев появиться, перемежаясь отклонениями в целый ряд тональностей, находящихся с ним в разных соотношениях: субдоминантовом (соль-бемоль мажор), доминантовом (ля-бемоль мажор), тональность второй ступени (ми-бемоль минор). Это напоминает светлый образ романтической мечты – манящей, но труднодостижимой. Но вот, наконец, после «вызревания» на органном доминантовом пункте светло и радостно звучит ре-бемоль-мажорная тоническая гармония. В этой тональности, столь долго и трудно достигаемой, звучит побочная партия – кантиленная и исключительно поэтичная, сменяющаяся бравурной заключительной. Экспозиционный раздел повторяется, при этом возникают некоторые мелодические варианты.

На новом материале, отличающемся от предшествующего, строится средний раздел («интермеццо»), в котором весьма своеобразно воспроизводятся черты сонатности. С импровизационной свободой сменяют друг друга три темы. Первая из них – ля-мажорная – наделена фольклорными чертами – плагальные обороты, органные пункты, фразы в манере пасторальных наигрышей, чередующиеся с хоральными аккордами. Вторая тема – до-диез-минорная, с чертами вальсовости – выглядит очень мечтательной. Третья тема – ми-мажорная – строится на волнообразном, «журчащем» мелодическом движении в сочетании с плавной линией баса. Подобно музыкальному материалу первого раздела, все три темы повторяются, далее следует непродолжительное разработочное развитие на материале второй темы среднего раздела и главной партии первого.

Хотя в среднем разделе можно усмотреть черты сонатности (сопоставление трех разнохарактерных тем, элементы разработочного развития), приглушенная звучность, мягкость, ровность и неторопливость ритмического движения роднят его с классическим трио – традиционным разделом скерцо. Фактура этого раздела настолько колоритна, что вызывает ассоциации со звучанием различных инструментов (например, в пасторальных наигрышах первой темы слышатся деревянные духовые).

В репризе первого раздела сохраняется тональное соотношение тем экспозиции. В коде короткие фразы, с которых начиналось произведение, приобретают характер мощного утверждения. Диссонирующие аккордовые комплексы приводят к последнему такту с его виртуозным скачком.

Роберт Шуман сравнивал Скерцо № 2 си-бемоль минор с байроновской поэмой, утверждая, что оно так же «нежно, дерзко… полно любви и презрения».

Скерцо ор. 31, си-бемоль минор (сочинено и опубликовано в 1837 году) резко отличается своим характером от первого скерцо. В нем нет трагизма, и хотя его построение моментами весьма драматично, но развязка — радостная, праздничная, а не тоскливая или катастрофическая. Тем самым скерцо развивает новую линию творчества Шопена.

Второе скерцо — характерный образец самобытных форм Шопена. И тут, как и в первой балладе, нечто взято от формы сонатного аллегро (подобие экспозиции с двумя темами, подобие разработки), нечто заимствовано от рондо (повторность с некоторыми элементами вариантности) и простой широкой трехчастной формы (расчлененность скерцо на фрагменты, наличие вставного интермеццо). Схематически форму скерцо можно представить так: (А—В) — (А—В) — (С—D—Е) — (С—D—Е) — (разработка на материале Е, D, фрагмента А) — (А—В) — кода. Итак, разработке подвергаются преимущественно темы вставного интермеццо. К тому же, в репризе темы А и В по-прежнему тонально контрастны, а не едины. Все это очень сильно отличает форму второго скерцо от формы классического аллегро, но в то же время не дает права назвать ее именем какой-либо из других старых инструментальных форм.

Тональный план (центры: b—Des—А—cis... b— Des) указывает и на господство широко понятой тоничности (A-dur — альтерированная шестая ступень Des-dur) и на романтически просветленное окончание в тональности параллельного мажора.

Вступление скерцо (первая тема) — исключительно яркий, полный страстной романтики драматический контраст коротких фраз пианиссимо и мощных аккордов (В тактах 5-7 септаккорд из двух малых и одной большой терций (как и в начале первого скерцо).). Весь первый фрагмент скерцо построен на чрезвычайно действенных драматических эффектах оттенков, пауз и регистровых расстояний. С такта 65 начинается едва ли не замечательнейшее у Шопена окружение тональности — это как бы манящий романтический образ Des-dur (в ритме вальса-мазурки), то приближающийся, то удаляющийся и лишь в такте 117 вспыхивающий с удивительной силой и блеском (Такты 65-71 — отклонение в Ges-dur (= субдоминанте Des-dur); такты 72-79 — отклонение в As-dur (= доминанте Des-dur); такты 80-86 — первое назревание и исчезновение Des-dur; такты 87-90 — отклонение в es-moll (= субдоминанте Des-dur); такты 91-96 — второе назревание и исчезновение Des-dur; такты 97-106 — третье назревание Des-dur и отклонение в es-moll; такты 107-116 — окончательное назревание Des-dur на органном пункте доминанты. Как звонка и радостна достигнутая тоника в такте 117!). В данном периоде примечательно также широкое применение фольклорных ритмов и попевок. При повторении всей „экспозиции" Шопен вносит некоторые мелодические варианты.

Тема, которой начинается второй раздел („интермеццо") скерцо, весьма народна и органными пунктами, и мелосом, и плагальными оборотами. После мелодической квинтовой модуляции в cis-moll начинается новый раздел с чудесной полифонией подголосков. Он приводит к третьему разделу — быстрым журчаниям E-dur. Далее следует слегка варьированная реприза А-dur'ной и других тем.

Замечу попутно, что все „интермеццо" поразительно ярко и тонко „оркестровано". Органная хоральность вначале, пасторальные наигрыши (будто деревянных духовых) с cis и gis, разрешающиеся в стеклянную звучность пассажей delicatissimo, постепенный переход к „tutti" — все это содержит примеры колоритнейшего и подлинно образного, полного звуковой перспективы, „пространственности", использования фортепианных тембров. С такта 204 A-dur'ной части начинается разработка. Примечательны тут септимовые обыгрывания (с тактов 212-213), блестящую аналогию которых имеем в этюде ор. 25 № 11. Затем в модуляционном развитии разработки (g—с—as—Е и т. д.) мастерски драматизирована фигура подголосков cis-moll'ного периода второй части. Все это ведет к мощной кульминации и за ней к постепенному затуханию на доминанте. Приемы дробления темы здесь использованы, как и в ноктюрне g-moll ор. 15, для динамического сжатия масштабов.

В репризе первой части скерцо превосходен переход к Des-dur'ной коде (с новыми хроматическими окружениями Des-dur, с отклонением в А-dur — NB!) и великолепна сама кода. В ней изменяются начальные короткие фразки скерцо, становятся мощными, утверждающими. Резкие диссонансы столкновений (такты 32-27 от конца — чрезвычайно смелые аккордовые комплексы) прорезывают звуковую ткань. Восторг радостного порыва нарастает, пока не прозвенит виртуозным скачком заключительного такта.

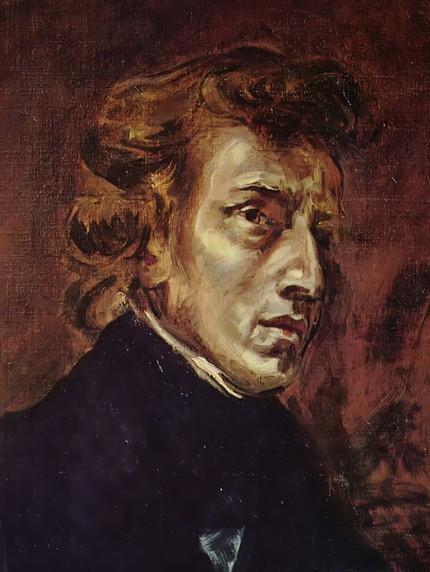

Р. Шуман писал о „страстном характере" второго скерцо, которое можно было бы сравнить с поэмой Байрона, „настолько оно нежно, дерзко, настолько полно любви и презрения". По словам Н. Ф. Христиановича, второе скерцо стало известным под именем „революционного": „Это живая панорама: картины буйства, шума, слез, смеха, отчаяния с неимоверною быстротою сменяют одна другую. Невольно приходит в голову картина известного живописца Делакруа — июльская революция" (Ныне такая оценка звучит странно. Но она показательна как характеристика огромного эмоционального воздействия музыки Шопена.).

Ю. Кремлев