Не случайно обращение Ю. Григоровича (после «Спящей красавицы» — прим. ред.) и к «Щелкунчику». Эта, может быть, самая философски насыщенная и симфонически развитая партитура великого композитора долго трактовалась в плане «детского» спектакля, наивного и праздничного представления для детей.

Прежнее сценическое воплощение «Щелкунчика», в том числе и изобилующая многими замечательными находками редакция В. Вайнонена, было лишено настоящей драматургической цельности и развития. Атмосфера счастливого детского праздника в первом акте и откровенная, подчеркнутая дивертисментность второго, сказочного акта не несли единой темы, философской мысли произведения.

Именно ее прежде всего ищет в своем спектакле Григорович. Это не просто новая редакция старого балета, как было в «Спящей красавице». Весь спектакль сочинен им заново, все композиции и танцы абсолютно оригинальны. А главное, все пронизано ясной и глубокой мыслью.

«Маша видит последний сон своего детства. Она прощается с ним. В ней пробуждаются новые мечты, новые надежды. Это балет о мечте, о светлой мечте, снимающей суетность повседневности и поворачивающей мир ослепительными красками прекрасного. В „Щелкунчике“ фантазия Маши должна парить. Она придумала для себя сказочный мир и сказочно прекрасного юношу. Она танцует с ним в вихре снежинок, представляя себя невестой»,— так говорит Григорович о своем замысле.

Мир детских игр и сказок — это первые опыты познания жизни, ее закономерностей, ее радостей и печалей. В них возникают поэтические образы борьбы и любви, добра и зла, верности и коварства. В них вечное ожидание счастья и справедливости.

В новом сказочном балете Григоровича очень ясны жизненно-философские обобщения произведения, борьба и взаимодействие различных жизненных начал и явлений.

Чопорное, чинное шествие гостей, их церемонный «гроссфатер» — это мещанский, прозаический, бюргерский мир. Шествие гостей сделано, по существу, на едином ритмическом ходе с некоторыми тонкими юмористическими нюансами.

Первой из-за кулис появляется девочка в капоре, с руками, спрятанными в маленькую муфту, нетерпеливо семенящая на пальцах навстречу Новогоднему празднику. Вслед за ней выплывают ее церемонные родители. И дальше группа гостей, один персонаж за другим, движется по просцениуму. Мальчишки выбрасывают вперед прямые, как у оловянных солдатиков, ноги. Проходят трое франтов в высоких шляпах. Две сплетницы шепчут что-то друг другу на ухо, их тщетно пытаются разъединить нетерпеливые дочери — девочки в красных шубках и капорах. Молоденькая красотка жена гордо опередила семенящего за ней старого пузатенького мужа. Все они движутся почти единообразным шагом, как марионетки.

Благодушные, довольные и снисходительные бюргеры медленно и важно шествуют на праздник. И праздник для них — всего-навсего привычная церемония, давно знакомый ритуал, от него не ждут чудес, неожиданностей. Но зато в ожидании их замирает стайка детей.

В движениях гостей есть нечто кукольное, «заводное», механическое. Они дарят детям игрушки, не замечая, что сами в чем-то похожи на кукол. Где же выход из этого механического, кукольного мира взрослых, в чем переход от прозы к поэзии жизни? В напряженном ожидании чуда, в доверии и сочувствии, которыми полна душа маленькой Маши. Ей дарят куклу Щелкунчика — самую смешную, нескладную. Потом ее ломают.

Танец сломанного Щелкунчика — это миниатюрная трагикомедия, крохотный печальный гротеск, забавно выраженная боль, смешно станцованное одиночество.

И Маша пожалела Щелкунчика, она прижимает его к груди, бережно укачивает. Выход из неодушевленного, кукольного мира мещанства — в человеческом сочувствии, доброте. С сочувствия все и начинается. Это исток всех чудес и сказочных преображений, всех подлинных радостей и ценностей жизни. Отсюда начинается путь в мир человечности и поэзии.

Но на этом пути возникают опасности и испытания. Мышиный царь ведет свое войско, он хочет уничтожить Щелкунчика и Машу, овладеть сказочным, прекрасным царством новогодней елки.

Оживленный участием Маши, одушевленный «героическим» порывом Щелкунчик вдруг вырастает и бросается в бой с Мышиным царем. Вырастает елка, становится огромной и еще более таинственной, оживают игрушки. Закипает бой. И в самый критический момент, когда мыши теснят Щелкунчика и его войско оловянных солдатиков, Маша бросает в толпу мышей горящую свечу. Мыши испуганно разбегаются. И тут Щелкунчик становится прекрасным юношей, принцем. Сочувствие Маши, напряжение борьбы воодушевило, преобразило его, сделало прекрасным.

Первое адажио Маши и Щелкунчика после боя — это еще не любовное адажио, это сцена благодарности за спасение, признание мужества и благородства, выражение безграничного человеческого доверия.

Вот исток любви — нового, следующего чуда жизни. Оно возникает в сцене снежинок. Это новый этап духовного развития героев, новая ступень познания мира и самих себя.

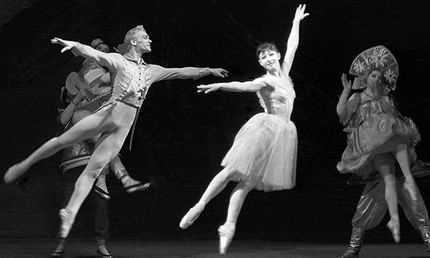

Танец снежинок в трактовке Григоровича — это не сказочный пейзаж, а образное выражение радостного смятения, бури чувств, счастливых и тревожных, возникающих в душе героев. Маша и Щелкунчик танцуют среди снежинок, они несутся в легком, белоснежном вихре. Любовное смятение, трепет, тревога и вместе с тем хрупкая белизна, чистота, радостные взлеты и замирания чувств — вот образ этой замечательной сцены. Все поднялось, закружилось, полетело в ощущении удивительной легкости, счастливой невесомости. Такое решение вальса снежинок в чем-то лишило его иллюстративной эффектности, но зато как возросло смысловое, поэтическое значение этого эпизода.

Все действие балета разворачивается как своеобразное сказочное «путешествие по елке», стремление к ее вершине, где мерцает таинственная звезда.

Сколько ребячьих глаз устремляется каждый год к звезде, венчающей огромные разукрашенные елки! Как до нее добраться, как ее достать, потрогать? Так этот простой образ сверкающей, почти недостижимой красоты становится в балете как бы целью путешествия Маши и Щелкунчика, путеводной звездой.

Но ведь мыши еще не побеждены, они снова выползают из подполья и пускаются в погоню за героями. Путь к счастью подстерегают коварство и злоба. Действие не гаснет, а, наоборот, приобретает все большую и большую напряженность.

Во втором акте царь мышей настигает героев. Наступает решительный бой с мышиным войском и завершается полной победой Щелкунчика. Так происходит симфонически-танцевальное развитие темы борьбы светлых и злых начал.

Весь дивертисмент характерных танцев образует как бы маленькую сюиту радости по поводу победы. Эти танцы исполняются куклами — спутниками Маши и Щелкунчика. Они сопровождают их во время всего путешествия-добрые, наивные, беспомощные. Ожившие куклы, милые, красивые и забавные, по еще не одушевленные, как Щелкунчик, чувствами человеческого мужества и любви.

Они танцуют на пальцах. Это не привычные «характерные» испанские, индийские, китайские, русские пляски, как было в прежних спектаклях, а своеобразные гротесково-классические танцы, немного ироничные, с элементами кукольности, юмористической механичности. Забавный кукольный «Ноев ковчег», пустившийся в путешествие за счастьем. Славные, симпатичные, но беззащитные куклы следуют за Машей и Щелкунчиком, обретшими силу в своей любви и стремлении к счастью, способными противостоять темным силам. Так в этом спектакле сплетаются и соединяются в единое целое все элементы, все линии и персонажи, образуя цельное, логично и непрерывно развивающееся драматургическое действие.

Очень своеобразно и органично входит в него и линия мастера кукол Дроссельмейера. Это наиболее гофмановский персонаж спектакля. Сначала он появляется просто как мастер кукол, показывающий детям кукольное представление. Но уже и тут в его причудливой пластике есть нечто таинственное, странное и смешное. Его гротесковый шаг, резкие, острые движения, то вкрадчиво-насмешливые, то зловещие, рисуют противоречивый и сложный образ. Кто он — просто добрый чудак, любимец детей, или добрый волшебник, чародей и маг? Да и добрый ли? Только ли добрый?

Дальше он выступает как бы «режиссером сна», он незримо сопутствует Маше и Щелкунчику, возникая неожиданно и таинственно, ведет их по сказочной стране, то предостерегая, то избавляя от беды, то пугая. Сочувствует и издевается, охраняет и озадачивает. Он смешон, причудлив и в то же время страшноват, грациозен и уродлив.

В его образе воплощена странная сказочная мудрость, добрая и в то же время скептическая. Кажется, что он мог бы легко устранить с пути героев все препятствия (ведь он волшебник), но словно нарочно ведет их через все испытания, проверяя силу их мужества и любви. Он испытывает их души всем прекрасным и страшным, что есть в сказке и в жизни. Он одновременно добр и коварен, вездесущ и незаметен, фантастичен и забавен. Ведь он мастер кукол, изобретатель хитрых пружинок, заставляющих двигаться кукольные руки и ноги, раскрываться кукольные глаза, биться кукольные сердца. С этим персонажем в спектакль приходит Гофман, гофманиана, правда, просветленная в соответствии с музыкой Чайковского. Все начинается с доморощенных фокусов, но потом Дроссельмейер сказочно трансформирует мир, показывая, что он полон чудес, неожиданностей и превращений.

Пластика этой партии поражает особой графической остротой, неожиданной и резкой деформацией поз. Перед нами возникает целая серия как будто бы тут же сымпровизированных пластических шарад и загадок. Дроссельмейер то грозно выпрямится, потрясая поднятой вверх палкой, то быстро закружится и внезапно остановится, заплетя ноги штопором, вонзив трость в пол и положив на нее подбородок. То почти пролетит гигантскими шагами, то согнется и заковыляет, волоча ноги, смешно опираясь на палку. Чего только не проделывает он с этой палкой — вонзает в пол и подбрасывает в воздух, грозит и жонглирует ею, замахивается и подманивает, а больше всего «дирижирует»- дирижирует таинственной музыкой сказки. Ведь именно он превращает обыденность в сказку, а превратив, тут же иронически подшучивает над сотворенными чудесами.

У него длинные, «мошеннически» ловкие, дерзкие и лукавые руки, они умеют незаметно сделать фокус и вовремя схватить за ухо злого шалуна, изящно округлиться при изысканном поклоне и показать «нос» удивленным, разинувшим рот детям.

В этом образе есть доброе чудачество и недобрая загадочность. С одинаковой щедростью он изобретает и преподносит чудесные сюрпризы и всевозможные каверзы, в увлекательных играх, которые он предлагает детям, всегда таится какой-нибудь подвох. Веселый забавник и грозный властелин событий, он все мгновенно трансформирует — смешной танец Щелкунчика оборачивается его гибелью, уродливая кукла превращается в прекрасного принца, но и принц исчезает, а в руках Маши снова оказывается сломанный уродец.

Дроссельмейер крадется вслед за героями и пролетает над ними, внезапно появляется и внезапно исчезает, угрожает и растроганно благословляет, дурачит и наставляет. Во всем, что он делает, живет некое испытующее начало.

И вот наступает кульминация сна, самое яркое сияние мечты, полное и окончательное торжество добра, любви и гармонии. Оживает огромная елка, танцуют юноши с большими свечами в руках, танцует Маша и Щелкунчик, все куклы. Маша видит в Щелкунчике своего суженого, возлюбленного, жениха.

Это образ сказочного венчания, соединения двух любящих существ. Вот почему здесь появляется воздушная фата, свечи и все танцы сливаются в единое торжественное шествие.

Григорович прибегает здесь к масштабной, развернутой танцевальной форме. Вальс, адажио, вариации героев сливаются, объединяются единством танцевально-симфонического развития, образуя своеобразную, полифонически сложную и вместе с тем монолитную, крупную хореографическую сцену типа гран па. Она принадлежит к лучшим достижениям балетмейстерского таланта Григоровича, невольно заставляя вспомнить сцены помолвки и ярмарки в «Каменном цветке», шествие и погоню в «Легенде о любви». Победа здесь прежде всего в масштабности хореографического мышления балетмейстера. Такое решение как нельзя лучше соответствует масштабу и мощи музыки.

Среди участников спектакля нет детей. Все партии исполняют взрослые. Образ детского озорства и радости, робости и веселья опять-таки создается чисто танцевальными, а не натуралистическими средствами. Здесь расчет на мастерство, на танцевальную образность, а не на растроганную умиленность зрителей, снисходительно наблюдающих еще неумелые и старательные танцы «настоящих» детей.

Роль Маши-девочки и Маши-принцессы танцует одна исполнительница, что, разумеется, ставит перед ней задачи особой трудности.

Партию Щелкунчика-куклы исполняет танцовщица, Щелкунчика-принца — танцовщик. Но и здесь Григорович добивается единства образа. Оно и в костюме и в том, что «выросший» Щелкунчик не сразу становится прекрасным юношей, принцем. Его пластика меняется постепенно, сначала он повторяет кукольно-отрывистые, угловатые движения (на них строится сцена первого боя), и только потом его пластика как бы освобождается, становится широкой, мужественной и мягкой. Так сказочное преображение происходит на наших глазах не только простой подменой исполнителей, а более тонкими, чисто пластическими средствами.

Мы видели, что Григорович строит спектакль на сочетаниях и контрастах различных танцевальных пластов — здесь и гротесковый ход гостей, и «механические» движения кукол, и полетный, целеустремленный танец героев балета, и причудливая эксцентрическая пластика Дроссельмейера. Нужно было обладать безупречным чувством меры, чтобы объединить все эти пластические линии в единой, гармонически ясной танцевальной картине. Нужно обладать большим и безошибочным вкусом, чтобы так точно определить меру гротеска и быта, меру наивной кукольности и глубокой человечности, меру «гофманианы» в ее преломлении через светлое мировосприятие музыки.

Как всегда в спектаклях Григоровича, его замысел тесно связан с решением художника. Вирсаладзе создает оформление простое и изысканное, столь же «симфонически» сложное и единое, как и танцевальное действие. Им найден замечательный образ все время меняющейся сказочной елки, то таинственно темной, то серебристой, заснеженной, то волшебно розоватой. В линиях и цвете костюмов сказочное великолепие словно смягчается тонкой иронией, юмором. Перед нами возникает зрелище сказочное, великолепное, но лишенное балетной сусальности и красивости.

Григорович создал настоящий сказочно-философский спектакль, наивный и мудрый, красивый и добрый. Спектакль, рожденный глубоким постижением гениальной партитуры Чайковского.

Б. А. Львов-Анохин

Источник: Мастера большого балета, 1976 г.

• Мастера большого балета: Григорович