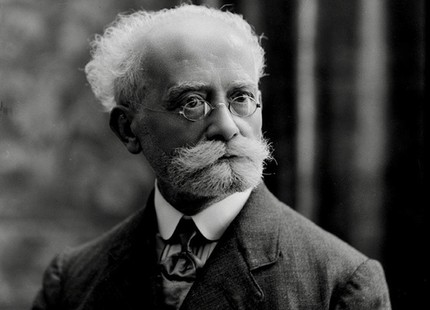

Педрель, Фелипе (исп. Felipe Pedrell; 19 II 1841, Тортоса — 19 VIII 1922, Барселона) — испанский композитор и музыковед, фольклорист и музыкально-общественный деятель. Член Королевской академии изящных искусств (1894). Ведущий деятель Ренасимьeнто.

Музыкальное образование получил под руководством Х. А. Нина-и-Серра, будучи певчим в Тортосском соборе. Писал музыку с 15 лет; как музыкальный критик выступал с 1867. В 1873–74 — 2-й дирижёр опереточной труппы в Барселоне, где работал и позднее (1882–94 и 1904–22). Основал издательство для публикации современной духовной музыки и еженедельный журнал «Notas musicales у literarias» (оба существовали лишь в течение 1 года). В 1888–96 редактор основанного им издания «Ilustra-cion musical Hispano-Americana». В 1895–1903 преподавал в Мадридской консерватории, читал лекции в зале «Атенео». Среди учеников — И. Альбенис, Э. Гранадос, М. де Фалья. С 1904 руководил издательством «А. Ведаль-и-Лимон».

В историю музыки вошёл как организатор и идейный руководитель движения за возрождение национальной музыкальной культуры, программу которого изложил в манифесте «За нашу музыку» («Por nuestra musica» — предисловие к оперной трилогии «Пиренеи», 1891, не завершена). Развивая идеи испанского музыковеда 18 в. А. Эксимено, считавшего народную песню основой музыкальной художественной системы каждого народа, Педрель видел путь возрождения испанской музыки в гармоническом сочетании опоры музыкального фольклора с развитием национальных художественных традиций 16–18 вв.

Важное значение имели его публикации сочинений А. Кабесона, Т. Л. де Виктории, К. Моралеса в сборниках «Испанская школа духовной музыки» («Hispaniae schola musicae sacrae», t. 1–8, 1894–96) и «Антологии классических испанских органистов» («Antologia de organistes clбsicos espaсoles», t. 1–2, 1908), полное собрание сочинений Т. Л. де Виктории (т. 1–8, 1902–12).

Гармонизации мелодий в составленном Педрелем сборнике народных испанских песен 13–18 вв. («Cancionero musical popular espaсol», t. 1–4, 1918–22) отличаются глубиной проникновения в сущность национального музыкального фольклора. Он стремился с помощью освоения наследия испанских классиков 16 в. и использования народных мелодий как основы музыкального творчества поднять профессиональную национальную музыку до уровня передовых европейских композиторских школ, среди которых особенно высоко ценил русскую (считал её образцом для подражания в отношении творческого использования музыкального фольклора и выражения национального характера).

В противоположность представителям т. н. регионализма, ограничивавшимся простым цитированием народных мелодий и не владевшим современными техническими приёмами письма, Педрель призывал к глубинному освоению скрытого в народном мелосе гармонического и ладового своеобразия. Решение этой задачи он связывал с овладением современными средствами выразительности, внедрением достижений новейших школ различных стран.

Впервые с творчеством Педреля русских музыкантов познакомил Ц. А. Кюи, который поместил в журнале «Артист» (1894, No 41) его «Песню о звезде» из оперы «Пиренеи» и дал высокую оценку творчеству композитора. Педрель опубликовал статью об испанской музыке в России (газета «La Vanguardia», 1910) и очерк о М. И. Глинке в Гранаде (рус. пер. в сб.: М. И. Глинка, М., 1958, с. 106–108).

Сочинения:

оперы — Квазимодо (по В. Гюго, 1875, Барселона), Мазепа (1881, Мадрид), Клеопатра (1881, Мадрид) Тассо в Ферраре (Il Tasso a Ferrara, 1881, Мадрид), Пиренеи (Els Pireneus, 1902, т-р Лицей, Барселона; 3 драмы с прологом), Маргинала (1905, Барселона; переработана из кантаты); сарсуэлы — Люк-Лак (Lluch-Llach), Он и она (Elis y elles), Истина и ложь (La vertitad у la mentida), Стража (La guardiola); для солистов, хора и opкестра — месса, реквием, Stabat Mater; камерно-инструментальные ансамбли — струнный квартет (1878), струнный квинтет Гальярда (1879); сочинения для фортепиано; песни, в т. ч. циклы Ночи Испании (Noches de Espaсa, 1871), Весна (La primavera, 12 песен, 1880), Андалусийские ветры (Aires andaluces, 1889), Запахи земли (Aires de la tierra, 1889).

Литературные сочинения: Gramatica musical, Barcelona, 1872; Los musicos espaсoles antiguos y modernos en sus libros, Barcelona, 1881; Diccionario tecnico de la musica, Barcelona, 1894; Diccionario biografico y bibliografico de musicos y escritores de musica espaсoles, Portugueses y hispano-americanos antiguos y modernos, Barcelona, 1894–97; Teatro lirico Espafiol anterior al siglo XIX, T. 1–5, La Corufla, 1897–98; Practices preparatories de instrumentacion, Barcelona, 1902; Documents pour servir, а l’histoire des origines du Theatre musical, P., 1908; La canco popular catalana, Barcelona, 1906; Musicalerias, Valencia, 1906; Barcelona Gatаlech de la Biblioteca musical de la Disputacio de Barcelona, v. 1–2, Barcelona, 1908–09; Musicos contemporaneos y de otros tiempos, P., 1910; Jornadas de arte, P., 1911; Orientaciones, P., 1911; P. A. Eximeno, Madrid, 1920.

Литература: Кузнецов К., Из истории испанской музыки, «СМ», 1936, No 11; его же, Из истории испанской музыки. Этюды 3–5, «Музыка», 1937, No 23, 29, 32; Оссовский A., Очерк истории испанской музыкальной культуры, в его кн.: Избр. статьи, воспоминания, Л., 1961, с. 227–88; Fаllа М., Felipe Pedrell, «RM», 1923, febr. (рус. пер. — Фалья M. де, Фелипе Педрель, в его кн.: Статьи о музыке и музыкантах, М., 1971); Mitjana y Gordon R., La musica contemporanea en Espaсa y Felipe Pedrell, Malaga — Madrid, 1901; Al Maestro Pedrell. Escritos heortasticos, Tortosa, 1911; Angles H., La musica espafiola, desde la edad media hasta nuestras dias. Catalogo de la exposicion historica celebrada en commemoraciуn del primer centenarlo del nacimiento del maestro Felipe Pedrell, 18 mayo — 25 Junio 1941, Barcelona, 1941.

М. А. Вайсборд

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

Испанский классик

История искусства дает нам немало поучительных примеров того, как художественный резонанс и признание того или иного крупного, даже гениального музыканта бывают неразрывно связаны не только с его собственными талантами, но и с состоянием общественной мысли и культуры той или иной нации. Один из таких примеров — Фелипе Педрель. Имя испанского композитора-классика практически незнакомо сегодня любителям музыки за пределами его родины — сочинения Педреля не звучат (да и не звучали) в оперных театрах и концертных залах Европы и Америки, и не была исключением в этом отношении наша страна.

С другой стороны, о Педреле подробно пишут все специальные издания — словари и справочники, отводя ему не меньше места, чем иным корифеям; ему посвящены десятки книг и статей, а испанцы относятся к нему как к великому музыканту — с истинным благоговением. Есть ли тут противоречие и в чем причина такого явления? Ведь едва ли можно предположить, что творчество Педреля слишком национально, чтобы снискать интернациональное признание: практика показывает, что все подлинно великое выходит за национальные рамки.

Чтобы ответить на эти вопросы, стоит обратиться к биографии музыканта, вспомнить о той атмосфере, в которой вырос и сформировался его талант. Испания на протяжении большей части прошлого столетия представляла собой культурную провинцию Европы. Волны «бури и натиска», отголоски борьбы направлений, стилей, художественных тенденций докатывались до нее сильно ослабленными и с большим опозданием. В условиях спячки общественного сознания не рождались выдающиеся писатели, композиторы, а те немногие гении, что появлялись и заставляли говорить о себе, подобно Ф. Гойе, служили скорее исключениями, подтверждавшими правило. Спору нет, и тогда в стране жили и творили многие прекрасные музыканты, но в целом в творчестве их прослеживались, с одной стороны, национальная ограниченность, с другой — недостаточная опора на прочные традиции национальной культуры и фольклора. Такой вот парадокс.

Лишь в последней четверти XIX века начинается бурное возрождение национального самосознания, породившее движение за возрождение самобытной испанской культуры, получившее название «Ренасимьенто». Именно на долю Фелипе Педреля и выпала историческая миссия повести за собой единомышленников, возглавить его. К этой роли он был подготовлен всем своим предшествующим путем, зарекомендовав себя страстным музыкально-общественным деятелем еще смолоду.

Азы музыкального образования Педрель получил в родном городе Тортоса у видного мастера X. А. Нина-и-Серра, который руководил и хором местного собора, где пел Фелипе. Уже в юные годы проявился его композиторский дар, но долгое время ему приходилось совмещать творчество с артистическими выступлениями, чтобы зарабатывать на жизнь. В частности, в 1873–1874 годах Педрель работал дирижером оперетты в Барселоне и позднее не раз возвращался за пульт этого театра. Еще раньше началась и интенсивная литературная деятельность Педреля, выступавшего со статьями и рецензиями в изданиях самого различного типа. Именно Барселона и стала в дальнейшем его главной резиденцией, хотя он несколько раз посещал Италию и Францию, а десятилетие 1894–1904 годов провел в Мадриде, уже будучи знаменитым маэстро, членом Королевской академии изящных искусств, профессором столичной консерватории (1895–1903).

Значительную часть своей кипучей энергии отдавал Педрель фольклористике, публицистике, изучению истории национальной музыки. Сначала он основал издательство и журнал для публикации духовной музыки и еще недельную музыкально-литературную газету, просуществовавшие всего один год. Куда успешнее оказалась вторая попытка — периодическое издание «Иллустрасьон мусикал испано-американа», позволившее ему на протяжении 1888–1896 годов практически заново открыть для широкого круга музыкантов бесценные сокровища традиционной и народной музыки своей страны, обратить на них внимание, сделать их фундаментом, на котором начала возрождаться и новая испанская музыка.

В те годы и позднее выходят и его многочисленные научные труды — исследования по истории оперы в Испании, учебники и пособия по инструментовке, публикации и обработки народных мелодий, биографические и библиографические справочники и словари.

Все это, конечно, сделало фигуру Педреля тем притягательным магнитом, вокруг которого стали собираться молодые музыканты — его почитатели и ученики, и среди них будущие корифеи музыки XX века — Исаак Альбенис, Энрике Гранадос, Мануэль де Фалья. Но, конечно, не в меньшей степени, чем патриотический порыв и глубокая эрудиция учителя, вдохновлял их и тот пример, который он подавал им собственным творчеством.

Еще в 1874 году в Барселоне увидела свет рампы первая опера Педреля «Последний из абенсеррагов», а затем на испанских сценах прошли премьеры других крупных произведений композитора — опер «Квазимодо», «Мазепа», «Тассо в Ферраре», «Клеопатра», ряда сарсуэл. Вершиной творчества художника, его наиболее монументальным и принципиальным творением стала оперная трилогия «Пиренеи», писавшаяся им почти полтора десятилетия и поставленная в Барселоне в 1902 году. Литературное предисловие к этому сочинению, озаглавленное «За нашу новую музыку», стало по существу программным манифестом всего движения «Ренасимьенто».

«Народная песня, — провозглашал сам автор, — это голос народов, это чистое, первичное вдохновение неведомых певцов — и по своему тексту и по своей музыке служит мерилом творческой силы народа. Бесценные сокровища, заключающиеся в народных песнях, в руках лиц, способных понять стремления народного гения, представили дивный материал для художественной обработки, послуживший отправной точкой для разных школ, и породили капитальные произведения в истории искусства. Народная песня дает содержание, выражение; современное искусство дает внешнюю оболочку, богатство формы. Счастливое соединение того и другого воплощает в оперном произведении не только местный колорит, но и колорит эпохи. В народной песне заключается художественный темперамент страны».

Примечательный факт: этот манифест вышел из печати в 1891 году, а уже в начале 1894 года Цезарь Кюи познакомил с фигурой Педреля русских читателей в обширной статье в журнале «Артист» (в январском, 33-м номере, а не 41-м, как ошибочно указано в «Музыкальной энциклопедии»). В обширной и чрезвычайно доброжелательной статье Кюи приводит слова одного из соотечественников своего испанского коллеги, писавшего: «Никто не служил испанской музыке с такой преданностью и самоотвержением, как Педрель, никто для нее столько не сделал. Ему удалось даже возбудить интерес в некоторой части публики, всегда относившейся враждебно к новым идеям. Понятно, что это ему удалось не даром; не обошлось без чувствительных и глубоких ран. Другой давно бы отказался от этой трудной, неблагодарной задачи, но Педрель, благодаря своей энергичной, страстной и убежденной натуре, точно мужает с каждым нанесенным ему ударом, точно находит источник новых сил и бодрости в опасностях трудной борьбы».

Отмечая далее, что Педрель пренебрег международной карьерой ради служения интересам отечественного искусства, Кюи писал: «В настоящее время он — неоспоримый основатель и глава новой испанской музыкальной школы, которая быстро распространяется и насчитывает в своих рядах даровитых адептов и энергичных бойцов. Уже не смеют отрицать открыто ни его значения, ни его значительного таланта. Но глухая, закрытая борьба продолжается с прежним ожесточением, и лишь только представится какой случай, будь он кстати или некстати, про него рассказывают и пишут такие невероятные, неожиданные и нелепые вещи, которые невозможно себе и вообразить. Но Педрель видит, с каким убеждением, постоянством, решимостью друзья его защищают и устно и письменно, и он доволен, несмотря на наносимые удары. Он чувствует, что в этой борьбе защищаемые им истины несомненно восторжествуют, хотя, быть может, его уже и не будет в живых. И он не услышит первые возгласы окончательного торжества. Вот в чем заключается его утешение, вот что его побуждает преследовать свою гигантскую задачу, продолжая свою поистине изумительную v необычайную деятельность в пользу испанского искусства».

Вполне естественно, что бывшему «кучкисту» были близки и дороги идеалы, вдохновлявшие его испанского единомышленника. Кюи не скрывал этого, отмечая, что, несмотря на влияние вагнеризма, «его принципы очень схожи со стремлениями новой русской школы, с которой он очень хорошо знаком». Действительно, симпатия эта оказалась взаимной, о чем лишний раз свидетельствуют опубликованные позднее статьи Педреля о М. И. Глинке и об испанской музыке в Росиии.

В ту пору, когда Кюи писал свою статью, многим его восторженные слова могли показаться преувеличением. Но время показало, что русский мастер на сей раз был прав. Прожив после этого еще почти тридцать лет, Педрель смог насладиться плодами всеобщего признания соотечественников. Один из его наиболее знаменитых учеников М. де Фалья писал: «Педрель был учителем в самом высоком смысле слова, своими высказываниями и примером он показал и открыл музыкантам Испании надежный путь, приведший их к созданию благородного и глубоко национального искусства, путь, который еще в начале прошлого века казался безнадежно закрытым. Ученый-художник — трудно понять такое сочетание. Однако художник, пользующийся приобретенной эрудицией не для того, чтобы непосредственно показать ее в своем творчестве, а чтобы отразить существенные ценности национального искусства, не только украшает свои произведения, но и осуществляет задачу огромного значения».

Итак, признание. И все же последние годы музыканта, отмеченные непрекращающейся деятельностью, были омрачены ощущением недооцененности его собственного творчества. Немногие, пусть даже успешные исполнения его музыки за рубежами Испании не приносили удовлетворения. А лебединая песнь художника — опера «Селестина» так и осталась неизвестной даже соотечественникам: лишь за год до его смерти Пабло Касальс исполнил отрывки из нее в одном из концертов. Так и остался Фелипе Педрель — тайной для слушателей. Справедливо ли?

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: «В мире музыки», 1991 г.