Нынешний 2025 год – год 110-летия со дня рождения русского композитора Георгия Свиридова (1915–1998) и 130-летия со дня рождения русского поэта Сергея Есенина (1895–1925). Удачно соединив приношения двум названным знаковым фигурам русской культуры в одно музыкальное событие, в рамках которого звучала музыка Свиридова и – как вербальная вокальная составляющая – поэзия Есенина, Благотворительный фонд Елены Образцовой при поддержке Департамента культуры города Москвы предложил слушателям компактную, но интереснейшую программу. Она была представлена 18 октября, а местом проведения стал Концертный зал им. С.В. Рахманинова комплекса «Филармония-2» в Олимпийской деревне.

Программа получила название «Поэма памяти», и в ее первом отделении прозвучала популярнейшая «Метель» Свиридова (1974) – музыкальные иллюстрации к одноименной повести Александра Пушкина. Но это произведение прозвучало не просто в форме оркестровой сюиты, а как литературно-музыкальная композиция, в которой художественное слово, драматургически мастеровито вплетенное в ткань музыки, взял на себя актер театра и кино Александр Яцко. Второе отделение составил опус Свиридова «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) для солиста, хора и оркестра, и партию солиста в нём исполнил тенор Игорь Морозов (солист Московского музыкального театра «Геликон-Опера», приглашенный солист Большого и Мариинского театров).

Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова (художественный руководитель и главный дирижер – Екатерина Антоненко) и Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр (ЯАГСО, главный дирижер – Василий Валитов) выступили коллективными участниками вечера – двойного юбилейного вечера памяти, и участие оркестра из Ярославля, с которым Фонд Елены Образцовой сотрудничает уже не впервые, безусловно, стало украшением программы. В связи с этим сразу же вспоминается вечер памяти к 100-летию Ирины Архиповой в МКЗ «Зарядье», на котором за дирижерским пультом ЯАГСО также находился маэстро Валитов, и если тогда он был во главе грандиозной оперной феерии, то на сей раз большая музыка смогла раскрыть свою душу в камерно-психологическом ракурсе.

«Метель» Свиридова – сочинение большой симфонической формы, и может, на первый взгляд, показаться, что к камерности эта музыка не располагает. Но ведь всё зависит и от площадки исполнения, и от формы представления этого опуса в условиях концертного зала, и, конечно же, от дирижерской интерпретации. Все три аспекта словно по волшебству на сей раз сошлись. Акустический объем Концертного зала им. С.В. Рахманинова в «Филармонии-2» не столь большой, как главной филармонической площадки Москвы – Концертного зала им. ПИ. Чайковского, и акустика здесь великолепная – мягкая и теплая. Музыка – фундамент, и встроенное в нее драматическое повествование стало дидактически полезным бонусом. Тонкой камерностью было проникнуто и слово Александра Яцко, доносившего пушкинский текст до слушателей, и невербально говорящее звучание оркестра Василия Валитова.

Начало вместе с оркестром, дирижером и чтецом было привычным: «Тройка» и «Вальс» (№№ 1 и 2), а далее мы прошли через «Венчание» (№ 7), «Отзвуки вальса» (№ 8), «Военный марш» (№ 6), «Весну и осень» (№ 3), «Пастораль» (№ 5) и «Романс» (№ 4). Наконец, с «Зимней дорогой» (№ 9) в финале наступил финал. Креативно? Да! И вся игра явно стоила свеч, ведь (вспомним Гоголя) Русь-тройка пусть и несколько другим путем, но абсолютно продуманно, уверенно, без дорожных заторов и ухабов, домчала слушателей до счастливой развязки, раскрутив историю Пушкина – Свиридова на редкость органично и естественно!

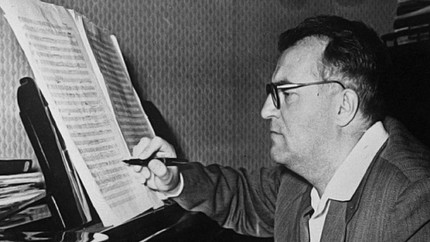

Свиридов – истинно русский композитор, и в этом его опусе русский мелос и русская душа проступили в полную мощь – масштабно рельефно, глубинно ярко, едва ли на уровне генетического подсознания, рождающего поистине несокрушимую мощь нации! И как не вспомнить в этом контексте слова Елены Образцовой (1939–2015), исполнительницы многих сочинений композитора: «Свиридов – композитор-философ. Всё в его музыке обращено к внутреннему миру человека. Он пишет по зову сердца и совести. Когда Свиридов пишет в своей песне на народные слова о слезе извозчика, он пишет о слезе России целой… Сила характера Свиридова направлена на поиск истины, на поиск красоты. В музыке Свиридова так мало нот, каждая на виду»…

После второго отделения вечера и вправду пришло совершенно отчетливое понимание того, что «Поэма памяти Сергея Есенина» – именно та музыка, в которой «так мало нот», но так много вечного смысла! В основе этого опуса Свиридова – необъятная ширь и бесконечная даль есенинского стиха, и вопрос «что?», то есть сам предмет, очевиден, ибо для русского человека он, однозначно, лежит на поверхности. Сама проблематика «Поэмы» Свиридова – отнюдь не «березовые ситцы», так любимые Есениным: в ней явственно виден социально-народный срез, слепок катаклизмов, выпавших на долю многострадальной России, отпечаток переломной эпохи, которую застал так рано – в тридцать лет! – ушедший из жизни поэт…

В «Поэме» – десять частей: 1. «Край ты мой заброшенный» (1914); 2. «Поет зима – аукает» (1910); 3. «В том краю, где желтая крапива» (1915); 4. «Молотьба» (1916); 5. «Ночь под Ивана Купала» («За рекой горят огни» [использованы первые три четверостишья], 1916); 6. «Продолжение “Ночи под Ивана Купала”» («Матушка в Купальницу по лесу ходила» [использованы первые четыре двустишья], 1912); 7. «1919…» (1924); 8. «Крестьянские ребята» (1924); 9. «Я последний поэт деревни» (1920); 10. «Небо – как колокол» (1918). Слова частей 7 и 8 с предпосланными им названиями – отрывки из «Песни о великом походе» (часть 7 – сплошной обособленный отрывок, часть 8 – со сложным фрагментарным заимствованием и компоновкой). Название части 10 дано по первой строке второй части цикла «Иорданская голубица» (из этой части композитором использованы первые три четверостишья).

Части 1–4 словно предстают суровой лирико-трагедийной экспликацией того душевного надлома, той неизбывной русской тоски и печали, что были данностью старой крестьянской Руси. Части 5–6 – неожиданная, но контрастная фольклорная прослойка, «релаксация» души, затишье перед «бурей» финального блока, возвещающего рождение постреволюционной (социалистической) России. В этом блоке части 7–8 – перелом тяжелейших лет становления государства, Гражданской войны и иностранной интервенции, а часть 9 («Я последний поэт деревни») – трагическая кульминация, вобравшая в себя много исповедально личного не только, кажется, для поэта Есенина, но и для самогó композитора Свиридова.

Часть 10 – эпический финал со светом оптимизма (и на сей раз сурового, стального, даже отчасти набатного), и в связке этой части с предыдущей смерть и бессмертие художника, будь то поэт, или композитор, проходят бок о бок в своем диалектическом единстве. Опус задумывался как вокальный цикл для солиста и фортепиано, однако масштаб музыкально-драматургического повествования, выйдя за сугубо камерные рамки, в итоге расширился до «Поэмы» для солиста, хора и оркестра, хотя сочинение существует сегодня и в камерной, и в оркестрово-хоровой версии, и обе они друг друга нисколько не отменяют!

Но на этот раз впечатляющий и исчерпывающий ответ на вопрос «что?» мы получили от солиста, хора, оркестра и дирижера, которые, в чём не было ни малейших сомнений, твердо знали ответ и на вопрос «как?». Знали, как подойти к интерпретации такого непростого и емкого по эмоциональной и психологической многослойности материала, хоровой пласт в котором де-факто предстает больше сольного. Солист востребован здесь в четырех частях (1, 3, 6, 9), и хор «не помогает» ему только в части 3. Шесть частей (2, 4, 5, 7, 8, 10) – полностью хоровые, так что этот оркестрово-хоровой опус можно назвать «маленькой ораторией».

И всё же более точно ему, пожалуй, подойдет определение «камерная оратория». Именно камерной – пастельно утонченной и упоительно прозрачной – палитрой оркестровых красок выписывал прихотливое полотно музыки Свиридова дирижер Василий Валитов, который во главе ЯАГСО находится уже второй сезон. Срок пока еще небольшой, но взаимная притирка оркестрантов и главного дирижера в прошлом сезоне состоялась весьма успешно, и встреча с ярославскими музыкантами в нынешнем сезоне предъявила прекрасную игровую форму! При этом русский мелос Свиридова смог заискриться мириадами оттенков и звучностей не только в оркестре, но и в изумительно тонко и рельефно настроенных хоровых страницах!

Безусловно, все участники исполнения знали и ответ на вопрос «зачем?». Знали, зачем они это делали, но особо скажем о солисте. После партии Семёна Котко в одноименной опере Сергея Прокофьева в постановке Большого театра России партия солиста в оркестрово-хоровой версии «Поэмы памяти Сергея Есенина» стала для Игоря Морозова еще одной важной творческой вехой. С этой музыкой, мобилизовав чисто вокальные средства, певец сжился и эмоционально, и стилистически! В его прочтении музыкальный нерв пульсировал и жизненно правдиво, и доверительно искренне…