Piano Sonata No. 2 (A-dur), Op. 2, No. 2

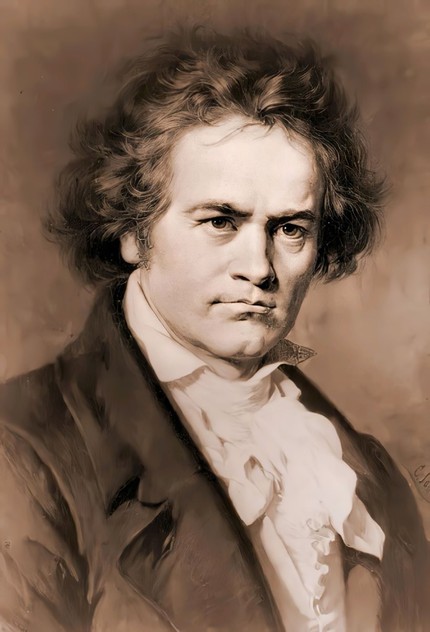

1794 год. Людвиг ван Бетховен живет в Вене, имеет успех в свете, любовные увлечения молодого человека не отличаются ни длительностью, ни глубиной – но случаются весьма часто. Но главное для музыканта – слава исполнителя-виртуоза, которая все более возрастает… Однако молодой музыкант далек от беззаботного наслаждения успехом: чтобы поддерживать и приумножать его, нужно потакать вкусам публики – зачастую легкомысленной, падкой на внешний блеск виртуозности – поступаясь своими собственными творческими устремлениями. Каким же путем пойдет композитор?

Гениальность Бетховена позволила ему сочетать в своих творениях этого периода проявления собственной творческой индивидуальности с эффектностью, которая производила на венскую публику столь благоприятное впечатление. В четырехчастной Сонате № 2 ля-мажор, которую создал он в 1796 г., есть и множество виртуозных приемов – таких, как пассажи или широкие скачки, есть и оттенок юмора, заставляющий вспомнить о гайдновских произведениях, но есть и такие черты, которые уже в это время четко очерчивают облик будущего автора «Аппассионаты» и сонаты «Патетической».

Так, типичные для Бетховена акценты, приходящиеся на опорные точки, появляются уже в главной партии первой части (Allegro vivace) в серии кадансов. Однако «озорной» облик главной партии перекликается с сонатами Гайдна. Но в соотношении главной и побочной тем видится уже совсем не гайдновская контрастность – томная и даже порывистая побочная партия предвосхищает романтические мелодии. Особую страстность придают ей синкопы, хроматизмы, тремоло шестнадцатыми, сопровождающее мелодию, а также гармония – здесь появляется малый уменьшенный септаккорд. В то время, когда создавалась соната, все это казалось новым. Мелодическое развитие побочной партией обрывается в кульминационной точке громкими «возгласами», возвещающими начало заключительной партии. В ней возвращается атмосфера беззаботного веселья, царившего в главной партии.

С творческим обликом Бетховена в первую очередь ассоциируется героическое начало, и оно тоже присутствует в ля-мажорной сонате. В разработке преображается один из элементов главной партии, сближаясь с фанфарной интонацией. Особую напряженность придает ему тремоло шестнадцатыми, которое в экспозиции сопровождало побочную партию – так сближение элементов, контрастировавших в экспозиции, порождает принципиально новый образ. Волевое звучание приобретает и другой элемент главной партии, в экспозиции вовсе не производивший впечатления активного – но теперь активность его усиливается секвенционным развитием. Весьма оригинально преломляет Бетховен традиционный классицистский прием – доминантовый органный пункт перед репризой: здесь этому разделу сонатной формы предшествует затишье на доминантовой гармонии. Эта цезура формы становится выражением страстного желания возвратиться к первоначальным образам. Реприза ничего принципиально нового в них не вносит, но затишье в конце части создает впечатление незавершенности, что тоже весьма типично для бетховенских сонатных циклов, которые становятся благодаря этому особенно цельными.

Характерные черты стиля Бетховена еще яснее представлены во второй части – Largo appassionato. Почти «скрипичные» в своей кантиленности темы излагаются чаще всего в среднем регистре – самом насыщенном, наиболее располагающем к «пению» на клавишном инструменте, лишь в последнем проведении она переходит в более высокий регистр (здесь композитор словно поручает ее деревянным духовым с их «легким» тембром). Тема приобретает особую эмоциональность благодаря насыщенной фактуре. В этой медленной части господствует созерцательное настроение.

Ярким контрастом к медленной второй части звучит третья, где традиционный менуэт заменен скерцо – и в этом проявляется новаторство композитора. Скерцо второй сонаты (Scherzo. Allegretto) еще соответствует первоначальному значению этого слова – «шутка»: здесь действительно присутствует изрядная доля юмора. Но есть в скерцо и кантиленное начало – оно сосредоточено в трио.

В финале (Rondo. Grazioso) композитор использует форму рондо. Здесь господствует изящество и виртуозный блеск, столь любимые слушателями-современниками. Однако чеканный ритм, акценты и даже отдельные фанфарные интонации, проникающие в финал, и здесь демонстрируют типично бетховенский «музыкальный язык»: молодой композитор, создавая нечто такое, что наверняка понравится публике, тем не менее, остается самим собой и открывает новые пути в развитии жанра сонаты. Несмотря на влияние Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта, ощущающееся здесь, Бетховен уже заявляет о себе как о композиторе весьма самобытном.

Интересный поворот судьбы ожидал Сонату № 2 в России: в 1910 г. Александр Иванович Куприн написал рассказ «Гранатовый браслет», в котором вторая часть сонаты играет весьма важную роль, становясь своеобразным посмертным посланием героя к возлюбленной.

В этой сонате дает себя знать новый, не слишком продолжительный этап развития творческой натуры Бетховена. Переезд в Вену, светские успехи, растущая слава пианиста-виртуоза, многочисленные, но поверхностные, скоропреходящие любовные увлечения.

Душевные противоречия очевидны. Покориться ли требованиям публики, света, найти ли путь максимально верного их удовлетворения,— или идти своим, тяжелым, трудным, но героическим путем? Привходит, конечно, и третий момент — живая, подвижная эмоциональность юных лет, способность легко, отзывчиво отдаваться всему, что манит своим блеском и сиянием.

Исследователи не раз бывали склонны отмечать «уступки», внешнюю виртуозность этой и последующей фортепианных сонат Бетховена.

Действительно, уступки есть, они чувствуются уже с первых тактов, легкий юмор которых подстать Йозефу Гайдну. Немало в сонате и виртуозных фигур; некоторые из них (например, скачки, мелкая гаммовая техника, быстрые переборы разбитых октав) смотрят и в прошлое и в будущее (напоминая Скарлатти, Клементи, но и Гуммеля, Вебера).

Однако, вслушиваясь пристально, мы замечаем, что содержание бетховенской индивидуальности сохранилось, более того — оно развивается, идет вперед.

Первая часть сонаты (Allegro vivace, A-dur) примечательна растущим богатством тематического состава, масштабностью разработки.

Вслед за лукавым, озорным, «гайдновским» началом главной партии (быть может, в ней и доля иронии по адресу «папаши Гайдна») следует серия четко ритмованных и ярко пианистически расцвеченных кадансов (с излюбленными Бетховеном акцентами на опорных точках). Эта веселая ритмическая игра зовет к бездумным радостям. Блестящей игре кадансов противопоставлено в побочной партии томление — уже почти романтического склада. Оно предчувствуется в переходе к побочной партии, отмеченном вздохами восьмых, чередующихся между правой и левой руками. Когда же вступает ритмический фон тремоло шестнадцатых в левой руке (т. 58 и д.), вздохи правой руки становятся тревожными, страстно порывистыми и умоляющими. Хроматизмы взволнованно поднимающейся мелодической линии, синкопы, гармонии — вплоть до любимого романтиками септаккорда из двух малых и одной большой терции (позднее безмерно эксплуатированного Вагнером в опере «Тристан и Изольда») — все звучит здесь так ново, так свежо! Кадансы главной партии были дробны, развитие побочной партии — непрерывно:

Но, дойдя до кульминации и оборвав рост романтического томления громкими восклицаниями и тихими их отголосками, Бетховен вновь окунается в поток жизнерадостности, блестящего веселья заключительной партии. Тут решительные кадансы исключительно рельефно противопоставлены хроматическим томлениям побочной партии. Выясняется и характер всего образа. Нельзя безнаказанно отдаваться утехам жизни — в душе пробуждается жажда глубины, страстного чувства; а, вместе с тем, рождается и страдание, неудовлетворенность. Жизнь опять манит своими обольщениями, а воля быстро справляется с мечтами об истинном счастье.

Однако и это еще не итог. В разработке (где Ленц справедливо находил «симфоническое развитие») появляется новый элемент — героический, фанфарный. В том, что он (заимствованный из первого элемента главной партии и преображенный) дан на тремолирующем фоне шестнадцатых из побочной партии — одно из проявлений стройной логики Бетховена. Намечается путь преодоления тревог и горестей личной жизни в героике борьбы, труда, подвига.

Героическое начало выступает в разработке и дальше, где секвенционными перекличками развит и звучит как приказания воли столь «бездумный», пассивный вначале второй элемент главной партии. Затишье на доминанте перед репризой — бетховенски самобытное применение классического органного пункта,— с целью создать перелом, цезуру формы и, вместе с тем, возбудить чувство жажды возврата первоначальных образов.

Реприза не содержит существенно новых элементов, и мы не будем на ней специально останавливаться. Отметим только глубокое по смыслу окончание и экспозиции и репризы затишьем, паузами (Бетховен позднее любил подобные концы). Суть — в подчеркнутой неразрешенности, в, так оказать, вопросительных итогах развития образов. Подобная концовка обостряет сложившиеся противоречия и особенно прочно приковывает внимание слушателя.

Во второй части сонаты (Largo appassionato, D-dur) больше чисто бетховенских черт, чем в медленной части предыдущей сонаты.

Нельзя не заметить плотности и сочности фактуры, моментов ритмической активности (кстати сказать, ритмический фон восьмых «спаивает» целое), ясно выраженной певучести, господства legato. Не случайно, конечно, преобладает самый напевный, средний регистр фортепиано (последнее проведение темы — как бы деревянными духовыми — звучит светлым контрастом). Задушевность, теплота, насыщенность переживания — вот весьма характерные, преобладающие черты образов Largo appassionato. И это черты новые, которых в подобной мере не было в фортепианном творчестве ни у Гайдна, ни у Моцарта. Прав был, конечно, А. Рубинштейн, находивший тут «новый мир творчества и звучности». Напомним, что А. И. Куприн избрал это Largo эпиграфом своей повести «Гранатовый браслет», символом «большой любви» Желткова к Вере Николаевне.

Замечательно богатство эмоциональных ветвей и оттенков Largo. Главная тема с ее сосредоточенной хоральностью (ранний пример чисто бетховенских мудрых созерцаний) служит стержнем. А вокруг этого стержня обвиваются и светлая печаль «скрипичных» (затем «виолончельных») интонаций ласковой речи (с т. 19) и драматизм минорного проведения темы (с т. 58).

Ромен Роллан справедливо отметил особое значение медленных частей бетховенских сонат. Критикуя современных ему профессионалов-формалистов, Ромен Роллан писал: «Наша музыкальная эпоха, более интересующаяся построением, нежели чувством, придает меньшее значение adagio или andante, чем первым allegro классических сонат и симфоний. В эпоху Бетховена дело обстояло иначе; и немецкая публика на рубеже XVIII и XIX вв. жадно утоляла жажду в потоках «тоски по родине», Sehnsucht, нежности, надежды и меланхолии, которые струятся в бетховенских adagio, равно как и в песнях того же периода (1795—1796) из «Вильгельма Мейстера».

Largo appassionato из второй сонаты — пример уже развитого в образно-идейном смысле построения медленной сонатной части у Бетховена. В тенденциях подобных частей — взглянуть на мир как бы изнутри, со стороны моральных норм — можно уловить отголоски философско-религиозных веяний эпохи (показательно, в данном плане, последнее, как бы очищенное от «плотскости» проведение темы Largo). Но в том-то и дело, что Бетховен лишь временами, и то косвенно, касается религиозной сферы. Главенствует у него реальное жизненное содержание настойчивых дум людей его времени над проблемами этического, проблемами совершенствования личности, которая, углубляясь в себя, находит силы овладеть страстями, подчинить их высшим нравственным задачам. В Largo — и борьба и преодоление. Ленц, находивший тут «целую маленькую ораторию» был по-своему прав.

Контраст, привносимый последующим скерцо (Аllegretto, A-dur), велик. Появление скерцо (вместо менуэта) свидетельствует о новаторстве. Суть его в потребности оживить сонатное целое элементом шутки, юмора, жанра. В скерцо второй сонаты галантные «приседания» первой темы преображены грубоватой непосредственностью и прямолинейностью. А в трио — опять певучесть.

В финале сонаты (Rondo, Grazioso, A-dur) Бетховен знаменательно избрал структуру рондо с тремя основными темами (и с заключительным проведением первой темы); эту структуру он позднее особенно охотно применяет в своих финалах, как наиболее вместительную, гибкую и, имеете с тем, отличную от сонатного аллегро.

Ленцу принадлежат насмешливые слова по поводу якобы чрезмерной длины и банальности музыки этого рондо.

Напротив, А. Рубинштейн усматривал в финале второй сонаты новизну идей и техники, прелесть грации.

Нам думается, что большой спад напряжения и господство изящно-поверхностного в финале — результат не промаха или неудачи, а сознательного намерения Бетховена, порожденного юношеским задором и лукавством мысли композитора.

Показав в первой и второй частях богатство и требовательность своего эмоционального мира, своих этических идей, Бетховен теперь как бы прячет все это под покровом светского блеска, салонного изящества. Правда, и в финале индивидуальность Бетховена дает себя знать — в чеканности ритма, в темпераментности акцентов, в некоторых фанфарных интонациях минорных фрагментов, в свежих, сильных, тональных, ритмических и фактурных оборотах разработки перед последним появлением начальной темы. Но острые углы, все-таки, только проглядывают, не бросаются в глаза. Молодой лев как будто приручился, позабыл свою дикость и независимость. Каким смиренным, вежливым кадансом завершается рондо, а вместе с ним, и вся соната!

Но не будем обманываться! Пусть даже Бетховен искренно увлекся «обольщениями света». Это мимолетно, как мы знаем из многих фактов биографии великого музыканта. Под покровом преходящих увлечений остается человек глубоких чувств, неподкупной воли и огромных этических требований. В душе он, видимо, уже иронизирует над собственными слабостями и над легковерием светских слушателей, иронизирует и готовится к новым творческим подвигам.

Ю. А. Кремлев

Фортепианные сонаты Бетховена →

Все нотные цитаты даны по изданию: Бетховен. Сонаты для фортепиано. М., Музгиз, 1946 (редакция Ф. Лямонда), в двух томах. Нумерация тактов дается также по этому изданию.

Запись в mp3:

Артур Шнабель

Записано 9.IV.1933

I часть — Allegro vivace

II часть — Largo appassionato

III часть — Scherzo (Allegro) & Trio

IV часть — Rondo (Grazioso)