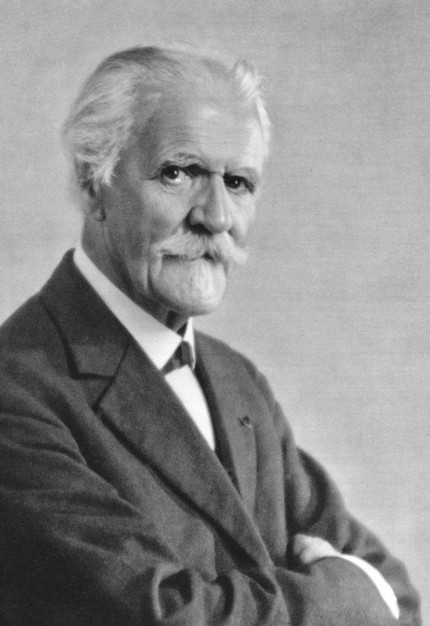

Энди, Поль Мари Теодор Венсан д’ (фр. Vincent d'Indy, полное имя фр. Paul-Marie-Théodore-Vincent d'Indy; 27 III 1851, Париж — 2 XII 1931, там же) — французский композитор, органист, дирижёр, критик, педагог и музыкально-общественный деятель.

В 1862–65 обучался игре на фортепиано у Л. Дьемера и А. Мармонтеля, изучал гармонию и контрапункт под рук. А. Лавиньяка. С 1872 занимался у С. Франка (композиция и орган), в 1873–75 — у него же по классу органа в Парижской консерватории. Впоследствии д’Энди стал пропагандистом идей своего учителя и друга, главой так называемой школы Франка. В 1874–78 д’Энди был хормейстером «Концертов Шатле» (позднее — «Концерты Колонна»), а также 2-м литавристом (с 1875) оркестра этого общества и театра «Опера комик», органистом церкви Сен-Лё, с 1887 хормейстером «Общества новых концертов» (с 1897 — «Концерты Ламурё»). Один из основателей (1871), активных членов, а также председатель (с 1890) Национального музыкального общества д’Энди содействовал расширению программ концертов общества, исполнению сочинений забытых мастеров прошлого и классической музыки.

В 1894 д’Энди основал совместно с Ш. Бордом и А. Гильманом на базе «Певческой ассоциации» церкви Сен-Жерве «Схола канторум» (открыта в 1896) — высшее музыкальное учебное заведение, ставшее центром изучения, а также пропаганды старинной светской и церковной музыки. Д’Энди вёл класс композиции, создал специальный курс оркестрового дирижирования, в течение 30 лет (с 1900) был директором школы. Впоследствии были открыты её филиалы во многих городах Франции. Один из крупнейших педагогов своего времени, д’Энди воспитал плеяду композиторов. Среди его учеников — Ж. Орик, А. Руссель, Э. Варез, Г. Самазёй, Д. Северак, А. Маньяр, П. Капдевьель, А. Томази, М. Михалович, Р. Лушёр, Ж. Ги Ропарц, П. Ле Флем, Ж. Витковский, Х. Турина. Свои педагогические принципы д’Энди подытожил в капитальном труде «Курс музыкальной композиции» (совместно с О. Серье, т. 1–4, 1903–50).

В начале творческого пути д’Энди испытал сильное влияние творчества Р. Вагнера (был поклонником его музыки, посвятил её исследованию ряд работ). Это особенно проявилось в сложной философско-религиозной символике музыкальной драмы «Фервааль» (на собственное либретто, 1895), перекликающейся по идейной направленности, драматургическим приёмам с «Парсифалем». В 90-е гг. влияние музыки Вагнера уменьшилось, чему в большой мере способствовало увлечение д’Энди французским фольклором. Изучение народного искусства юго-восточной Франции (особенно Вивье, откуда происходила семья д’Энди) привело к созданию таких сочинений, как «Симфония на тему песни французского горца» (с фортепиано, 1886), «Фантазия на темы французских народных песен» для гобоя с оркестром (1888), музыкальная драма «Чужестранец» (1901). Д’Энди составил также несколько сборников обработанных им народных песен.

В своём творчестве д’Энди развивал традиции Франка: зрелые произведения отличаются полифонической изобретательностью, красочностью гармонии, прозрачностью оркестровки, масштабностью композиции. Во многих сочинениях приёмы полифонического письма мастеров 15–18 вв. сочетаются с лейтмотивной техникой романтиков, характерные черты французского народного мелодизма — с особенностями архаических церковных напевов, колоритная гармония романтиков — с графичностью фактуры. В поздних произведениях заметно проявляется рационалистическое начало.

Д’Энди выполнял большую редакторскую работу. В различные годы он редактировал произведения С. Росси (1876), А. Детуша (1882), Ш. С. Кателя (1883), К. Монтеверди (1904, 1923, 1924), Ж. Ф. Рамо (1905) и др. Знаток старинной музыки, д’Энди всемерно способствовал её возрождению, тем самым продолжив тенденции, зародившиеся в 19 в., и предвосхитив неоклассицистские устремления в музыке 20 в.

Как дирижёр д’Энди концертировал во многих странах мира (в т. ч. в России, 1903, 1907), исполняя в основном собственные сочинения.

Д’Энди выступал также как музыковед, музыкальный критик. Ему принадлежат книги о Франке (1906), Л. Бетховене (1911), Вагнере (1930). Его статьи публиковались в ряде периодических изданий: «L’art moderne», «L’occident», «Durendal» (Брюссель), «The musician», «The weekly critical review» (Бостон), «Le courrier musical», «Comoedia», «Societe internationale de musique» (Париж) и др. В книгах и статьях д’Энди, также как во всех областях его творческой деятельности, проявились вера в гуманистическое, воспитательное и этическое предназначение музыки, бережное отношение к классическим традициям, высокая музыкальная культура и эрудиция.

Сочинения:

оперы — Ожидайте меня под вязами (Attendez-moi sous l’orme, комическая опера, 1882, театр «Опера комик», Париж), Фервааль (музыкальная драма, на собственное либретто, 1895, пост. 1897, Брюссель), Чужестранец (L’etranger, 1901, пост. 1903, там же) и др.; для солистов, хора и оркестра — драматическая легенда Песнь о колоколе (Le chant de la cloche, с двойным хором, по Ф. Шиллеру, 1883, исп. 1912, Брюссель), кантата На открытие памятника (Pour l’inauguration d’une statue, 1893), Легенда о св. Кристофе (La legende de saint Christophe, сакральная драма, для чтеца, хора и оркестра, 1915. исп. 1920, театр «Гранд-Опера», Париж); для оркестра — 5 симфоний (юношеская, 1872; Хуньяди Янош, 1876; Симфония на тему песни французского горца — Symphonie sur un chant montagnard francais, с фортепиано, 1886; 1903; Краткая симфония о галльской войне — Symphonie brevis de bello gallico, 1918), увертюры Антоний и Клеопатра (1876) и Валленштейн (по Ф. Шиллеру, 1882), симфонические поэмы Божественная комедия (La divine comedia, по Данте, 1871) и Воспоминания (Souvenirs, 1906), симфонические сюиты Летний день в горах (Jour d’etee, а la montagne, 1905) и Поэма морских берегов (Poeme des rivages, 1921), симфоническая легенда Цветок шалфея (Sauge fleurie, 1884), симфоническая баллада Зачарованный лес (La forкt enchantee, 1878), симфонические вариации Иштар (1896), Средиземноморский диптих (Diptyque mediterraneen, 1926); для инструмента с оркестром — концерт для фортепиано, виолончели, флейты и струнного оркестра (1926), Фантазия на темы французских народных песен для гобоя (Fantaisie sur des themes populaires francais, 1888), Сюита в старинном стиле для трубы, 2 флейт и струнного оркестра (Suite en re dans le style ancien, 1886), Хоральные вариации для саксофона (Choral varie, 1903); камерно-инструментальные ансамбли — соната для скрипки и фортепиано (1904), соната для виолончели и фортепиано (1925), трио для кларнета, виолончели и фортепиано (1887), фортепианное трио (1929), фортепианный квартет (1888), 3 струнных квартета (1890, 1897, 1929), фортепианный квинтет (1924), сюита для флейты, скрипки, альта, виолончели и арфы (1927), секстет для 2 скрипок, 2 альтов, 2 виолончелей (1928), Песни и танцы — дивертисмент для 7 духовых инструментов (Chansons et danses, 1898); для фортепиано — 2 сонаты (1870, 1907), 3 песни без слов (Trois romances sans paroles, 1870), Поэма гор (Poeme des montagnes, 1881), Швейцария (Helvetia, 3 вальса, 1882), Шуманиана (1887), Картины путешествий (Tableaux de voyage, 6 пьес, 1889; оркестровый вариант, 1891), 13 коротких пьес (Treize pieces breves, 1915), 12 маленьких лёгких пьес (Douze petites pieces faciles, 1915), Для детей всех возрастов (Pour les enfants de tout ages, 3 альбома, 1919), сюита Волшебные сказки (Contes de fee, 1925), Фантазия на тему старинного французского рондо (Fantaisie sur un vieil air de ronde francaise, 1930) и др.; для 2 фортепиано — Малый григорианский напев (Petite chanson gregorienne, 1904), Семь песен земли (Sept chansons de terroir, 1918); для органа — Прелюдия и маленький канон (Prelude et petit canon, 1893), Вечерня всех мучеников (Vepres du commun des martyrs, 8 антифонов, 1899), Пьеса (1911); хоры; для голоса с фортепиано — романсы и песни на сл. В. Гюго, Ш. Бодлера, Р. Бонье, П. Граволе, Ш. де ла Лоранси и др. авторов (1869–1928); обработки народных песен; духовная музыка — кантаты, мотеты; музыка для драматического театра.

Литературные сочинения: Histoire du 105-e bataillon de la Garde nationale de Paris en l’annee 1870–71, P., 1872; Cours de composition musicale, v. 1 — 4, P., 1903–50 (совм. с A. Serieyx); С. Franck, P., 1906, 1930 (англ. пер. — N. Y., 1965); Beethoven. Biographie critique, P., 1911; La Schola Cantorum. Son histoire depuis sa fondation jusqu’а 1925, P., 1927; R. Wagner et son influence sur l’art musical francais, P., 1930; Introduction a l’etude de «Parsifal» de Wagner, P., 1937; статьи, рецензии, лекции (фрагменты на рус. яз. — в кн.: Статьи и рецензии композиторов Франции. Конец XIX — начало XX вв., сост., пер., вступ. ст. и коммент. В. Бушен, Л., 1972, с. 189–218).

Литература: С-в Б. (Соловьёв Б.), Лжевагнеризм. «Фервааль» — музыкальное действие v. d’Indy, «Биржевые ведомости», 1896, 19 дек. (перепечатка — «РМГ», 1897, No 1); Кашкин Н., Филармоническое общество, «Русское слово», 1907, 13 февр.; К-ий (Крестовский В.), В. д’Энди о современной музыке, «Музыкальный труженик», 1907, No 14, с. 6–7; Липаев И., Московские письма…, «РМГ», 1907, No 8; Каплан П., В. д’Энди, там же, 1911, No 5; Кальвокоресси М. Д., Музыка в Париже, «Аполлон», 1913, No 3; Шнеерсон Г., Французская музыка XX в., М., 1964, 1970; Breville Р. de, Gauthier-Villars H., Fervaal. Etude thematique et analytique, P., 1897, 1909; Deniau E., Vincent d’Indy, Toulouse, 1903; Debussy Сh., L’etranger, «Gil Blas», 1903, 12 janvier (рус. пер. — Дебюсси К., «Чужестранец», в его кн.: Статьи, рецензии, беседы, М.-Л., 1964); Hervey A., French music in the 19-th century, L., 1903; Starczewski F., Scola Cantorum oraz Wincenty d’Indy jaco pedagog, Warsz., 1905; La1оу L., Le drame musical moderne. v. d’Indy, «Mercure musical», 1905, 15 mai; Rolland R., v. d’Indy, в его кн.: Musiciens d’aujourd’hui, P., 1908 (рус. пер. — Роллан Р., В. д’Энди, в его кн.: Музыканты наших дней, Л., 1923, то же, в его кн.: Собр. музыкально-исторических соч., т. 5, М., 1938); Sere О., (Poueigh J.), Musiciens francais d’aujourd’hui, P., 1911, 1921; Ravel M., Fervaal, «Comoedia», 1913, 20 janvier (рус. пер. — Равель М., «Фервааль» В. д’Энди, в кн.: Статьи и рецензии композиторов Франции, Л., 1972); Hill E. В., v. d’Indy, an estimate, «MQ», 1915, v. 1, No 2; Tiersоt J., Un demi-siecle de musique francaise, P., 1918, 1924 (рус. пер. — Тьерсо Ж., В. д’Энди и школа Ц. Франка, в сб.: Французская музыка второй половины 19 века, М., 1938); Saint-Saлns С., Les idees de v. d’Indy, P., (1919); Mason D. G., v. d’Indy, в его кн.: Contemporary composers, N. Y., 1929; Hoeree A., Les 80 ans de v. d’Indy, «RM», 1931, No 114; «RM», 1932, No 122 (numero special); Landormy P., v. d’Indy, «MQ», 1932, v. 18, No 4; Cortot A., v. d’Indy, в его кн.: La musique francaise de piano, ser. 2, P., 1932; Fraguier M. M., v. d’Indy. Souvenirs d’une eleve, accompagnes de lettres inedites d’un maotre, P., 1934; Autour de v. d’Indy, «RM», 1937, september (numero special); Va11as L., The discovery of musical Germany by v. d’Indy in 1873, «MQ», 1939, v. 25, No 2; его же, v. d’Indy, v. 1–2, P., 1946–50; Вiron F., Le chant gregorien dans l’enseignement et les oeuvres musicales de v. d’Indy, Ottawa, 1941; Canteloube J., v. d’Indy, P., 1951; Demuth N., v. d’Indy, 1851–1931. Champion of classicism, L., 1951; Guy-Ropartz J., Le centenaire de v. d’Indy. 1851–1951, P., 1952; Dufouecq N., Autour de Coquard, C. Franck et v. d’Indy, P., 1952; Lioncourt G. de, Un temoignage sur la musique et sur la vie au XX-e siecle, P., 1956.

А. Т. Тевосян

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

Сочинения Венсана д’Энди часто звучат в концертных программах, и прежде всего, конечно, на его родине, во Франции. Однако заслуги этого мастера перед национальной музыкальной культурой не исчерпываются его композиторской деятельностью. Этому способствовало и широкое образование, полученное молодым музыкантом. Он брал уроки игры на фортепиано у Л. Дьемера и А. Мармонтеля, изучал гармонию и контрапункт под руководством А. Лавиньяка, но основное влияние на художественное формирование д’Энди оказал Сезар Франк, его учитель по композиции и органу.

Венсан д’Энди прошел большой путь от рядового музыканта-труженика до признанного мэтра. И, наверное, каждый из пройденных этапов приносил ему крупицы полезного опыта, в том числе должности второго литавриста в симфоническом и оперном оркестрах, хормейстера «Концертов Шатле» и «Общества новых концертов», органиста парижской церкви Сен-Лё.

Будучи человеком на редкость инициативным, он стоял у истоков Национального музыкального общества и возглавлял его с 1890 года. Тогда же он возглавил одно из лучших музыкальных учебных заведений страны — «Схола канторум». Здесь развернулась педагогическая работа музыканта. Из огромного ряда его воспитанников назовем лишь нескольких — Ж. Орик, А. Руссель, Э. Варез, Д. Северак, Р. Лушер, X. Турина. Всё это крупные композиторы, во многом определившие музыкальное лицо XX века.

Основы своего профессионального метода д’Энди изложил в капитальном «Курсе музыкальной композиции». Но не менее важна и его общеэстетическая, а вернее, этическая платформа, которая звучит, как вдохновенная проповедь: «Художник должен, прежде всего, иметь Веру: веру в Бога, веру в искусство; ибо эта Вера подвигает его к познанию и путем этого познания помогает подниматься все выше и выше по лестнице бытия к своему пределу, который есть Бог. Художник должен исповедовать Надежду, ибо он ничего не ожидает от настоящего: он знает, что призвание его заключается в том, чтобы служить и содействовать своим творчеством поучению и жизни поколений, которые родятся после него. Художник должен быть проникнут высокой Любовью, „величайшей из всех“; любить — в этом его цель, ибо единственным началом всякого творчества является великая, божественная, милосердная любовь».

Этими высокими идеалами пронизаны и лучшие страницы его музыкальных творений. Он написал множество произведений, не оставив без внимания практически ни одного жанра, быть может, за исключением балета. Поначалу д’Энди испытал влияние Вагнера, что отразилось в его музыкальной драме «Фервааль». Однако, как отмечал Ромен Роллан, «не существует склада ума более французского. Его часто называли вагнерианцем. Но даже в тех случаях, когда влияние это сказывается явственнее всего, оно — поверхностно: дух его совершенно иной. Вы найдете в „Ферваале“ несколько деревьев из леса „Зигфрида“, но самый лес уже не тот: в нем прорублена аллея, свет проникает в пещеры нибелунгов. Потребность в ясности — основной закон художественной природы д' Энди».

Этой печатью ясности отмечены и опера «Чужестранец», и симфонии, и инструментальные концерты, оркестровые, фортепианные и органные пьесы, и, конечно, песни и романсы на стихи французских поэтов. Такой ясности и выразительной чистоте способствовало увлечение французским фольклором. Строгая классическая традиция сочеталась у него с ориентацией на образцы народного творчества. Порой фольклорные связи прокламировались композитором впрямую: Симфония на тему песни французского горца, Фантазия на темы французских песен для гобоя с оркестром. Но фольклор вообще влиял на манеру его письма — ясного, логичного, драматургически цельного. Это ощущается в симфониях, симфонических вариациях «Истар», поэме «Летний день в горах», Концерте для фортепиано, флейты, виолончели и струнного оркестра, фортепианном квинтете и других камерно-ансамблевых сочинениях.

Не следует, однако, думать что д’Энди был лишь строгим академиком. Французский музыковед Ж. Тьерсо справедливо указывал: «Мастерство д’Энди проявилось во всей своей бесспорной силе в области оркестра. Достаточно вспомнить финал Второй симфонии, широкий рисунок которой облечен в ослепительные краски. Композитор обогатил также и гармонический язык французской музыки. Начиная с „Песни о колоколе“ и „Валленштейна“, он наслаждался комбинированием самых неожиданных сочетаний, он никогда не страшился смелых гармоний. Создавая всегда солидно „сколоченные“ конструкции, строго логические построения — и притом широкого размаха, — Венсан д’Энди в зрелые годы стал удивительным архитектором звуков».

Итак, композитор и педагог. Однако круг его музыкальных забот этим не исчерпывается. На протяжении многих лет он активно выступал как дирижер, интерпретируя по преимуществу собственные сочинения и находя время для гастрольных поездок. В 1903 и 1907 годах французского музыканта тепло принимала русская публика. Но и этого мало. Возрождению старинных музыкальных ценностей способствовала редакторская работа д’Энди. Он как бы предчувствовал веяния уже наших дней, когда у слушателей пробудился повышенный интерес к наследию старинных мастеров. Под его редакцией, в частности, были опубликованы произведения К. Монтеверди и других композиторов XVII–XVIII веков.

Наконец, еще об одном. Венсану д’Энди принадлежат такие слова: «Я считаю критику совершенно бесполезной, я сказал бы — даже вредной. Критика, вообще говоря, это мнение какого-либо человека о каком-нибудь произведении. Чем это мнение может быть хоть сколько-нибудь полезным для развития искусства? Насколько интересно знать мысли, даже ошибочные, некоторых гениальных или даже обладающих большим талантом людей, таких, как Гёте, Шуман, Вагнер, Сент-Бёв, Мишле, когда они пожелают заняться критикой, — настолько же безразлично, что такой-то или такой-то господин любит или не любит такое-то драматическое или музыкальное произведение».

Д’Энди был человеком скромным и вряд ли относил себя к избранным. Так или иначе, но в данном случае он оказался непоследовательным. И это хорошо, потому что распространению музыкальной культуры, безусловно, способствовали его книги о Бетховене, Вагнере, Франке, его многочисленные статьи в газетах и журналах. Все они, как и творчество композитора, педагогика мастера, осенены благородной целью, объединяющей различные аспекты многогранной деятельности Венсана д’Энди: «В основе всякого искусства лежит существенное условие: поучение. Цель искусства — не выгода, даже не слава; истинная цель искусства — поучать, постепенно возвышать человеческий дух».

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: «В мире музыки», 1991 г.