Если устроить всемирный конкурс на звание самой богатой композиторами страны в ХХ веке, Россия победит однозначно. Смотрите: Игорь Стравинский, Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Александр Глазунов, Сергей Прокофьев, Виссарион Шебалин, Юрий Шапорин, Николай Мясковский. И это лишь первая четверть века…

Бесплодная по этой части Америка давно присвоила себе Стравинского и Рахманинова, а вот Прокофьева не успела. Когда в Бостоне перед премьерой оперы «Любовь к трём апельсинам» её автору предложили рекламу апельсинового сока, Прокофьев обвинил наглых коммерсантов в безнравственности! И предпочёл вернуться в Россию, хотя дорожил большими гонорарами.

И уж совсем невыносимо нынче для мировой музыкальной общественности наличие двух великих русских композиторов-соотечественников с одной фамилией: Чайковский. Родина тоже стала стесняться этого факта. 185 лет со дня рождения первого классика отмечаем через запятую весь год, а 100-летие второго Чайковского — дело энтузиастов. Правда, самых находчивых и настойчивых поощрили солидным Президентским грантом. Для скромного мини-фестиваля — впервые за последние тридцать лет!

А между тем, 1925-й, год рождения нашего героя, — парад классиков советской композиторской школы, его ровесников: Вениамин Баснер, Лев Наумов, Людмила Лядова, Андрей Эшпай, Томас Корганов, Борис Чайковский, Александр Холминов (автор несправедливо забытой оперы «Горячий снег» по роману Юрия Бондарева). И каждый внёс свой вклад в Победу над фашизмом. В этом ряду и классик советской песни Владимир Шаинский. Но мы ограничимся той частью нашего музыкального наследия, которую Сергей Сергеевич Прокофьев называл «Большой музыкой» — той, что объединяет песню и симфонию.

Между прочим, ещё недавно наша большая музыка была успешным экспортным «товаром». И музыка Бориса Чайковского — не исключение. Как в Париже аплодировали его Виолончельному концерту! А в Лондоне — Фортепианному и Кларнетовому! Как в Вене с рыданиями рукоплескали симфонической поэме «Подросток» (по прочтении одноимённого романа Ф. М. Достоевского)! Как американский продюсер Сара Колдуэлл просила: если есть что-то новое — дайте, мы тут же исполним. Нового ничего не было, всё уже было сыграно. Залежался только вокальный цикл на стихи Иосифа Бродского, написанный в 1962 году. Сара включает их в программу своего фестиваля, звонит радостная Бродскому, который отвечает ледяным тоном: это мои юношеские стихи, они несовершенны и недостойны музыки Бориса Чайковского. Сара не поверила и правильно сделала. И был успех для всех: автора, исполнителей, организаторов фестиваля «Русские идут».

А что было в Дрездене в 1974 году, достойно отдельной статьи — их тогда было много написано, исключительно в восторженных тонах. Называли «новым Бетховеном», вторым великим Чайковским… Фамилия, конечно, обязывала, требовала соответствия. Не скрою, давно имела соблазн спросить обладателя этой фамилии: «Вы — родственник Петра Ильича?» Однажды осмелела и спросила в упор. Ответил мгновенно, будто ждал вопроса: «Если считать от Адама и Евы, то — родственник…»

Предки по отцу — выходцы из белорусского села на границе с Литвой; предки по линии матери — подмосковные крестьяне. Разделённые географией, они были одинаково трудолюбивыми и целеустремлёнными. Перфекционистами, по-теперешнему. Многодетные труженики, они прокладывали потомкам дорогу в большой город, нацеливали на добросовестную учёбу и честный упорный труд, с непременным приобщением к высокой культуре (книги, театры, концерты в консерватории).

Не знать репертуар Шаляпина? Стыдно! Рука об руку с эстетикой — железобетонная этика с незыблемыми нормами поведения. Ещё не дозволялось оскорблять своим видом окружающих — дома, на улице, на службе. Всё строго и чётко, как у военных, которые в таких семьях были самым почитаемым сословием. Простые вековые истины, которых даже мировые катаклизмы не отменили. Сколько на этой почве выросло замечательных людей! И среди них главное достояние нашей культурной почвы, обеспечившее нам вековое первенство на мировом музыкальном Олимпе, — наши композиторы ХХ века, достойные продолжатели «золотого века» русской музыки.

В красивейшем городе Петрограде набирал силу Дмитрий Шостакович. В древнем городе Ельце — будущий московский «Шостакович» Тихон Хренников (десятый ребёнок в семье!), на славной Курской земле — первый ученик Шостаковича Георгий Свиридов, а в первопрестольной — будущий ученик Шебалина, Мясковского и Шостаковича — Борис Чайковский. Список достоин внимания, потому что в этом профессиональном кругу наш герой был признан быстро и безоговорочно. Как в своё время Моцарт.

Но сначала были первые учителя (их всех Борис Чайковский помнил всю жизнь). Особенно запомнились сёстры Гнесины. Для необычного мальчика они тут же создали отдельный класс по композиции и пригласили «педагога величайшей одарённости» (выражение Б. Чайковского) Евгения Месснера. Через год в этом классе уже было десять учеников. Ещё через год сюда привёл своего младшего сына известный музыкант и педагог, народный артист РСФСР Леопольд Ростропович. Он слышал о необычном мальчике с говорящей фамилией, увидел его и одобрил свой поступок.

Потом у Гнесиных появляется человек-легенда — выдающийся педагог и композитор Виссарион Яковлевич Шебалин, — чтобы подготовить Бориса Чайковского к поступлению в консерваторию. Последний вступительный экзамен был 22 июня 1941 года. Выйдя из консерватории, новоявленные студенты увидели на улице толпу взволнованных людей. Война. Учёба отменяется, началась подготовка к эвакуации.

Борис остался в Москве с матерью, которая сутками дежурила в медпункте московского метро — она была врачом. Отец ещё до войны ушёл из жизни. Уже в июле столицу начали бомбить. Вместе со старшим братом, тоже музыкантом, они гасили падающие дождём зажигательные бомбы. Во дворе их дома, в центре Москвы, ночью было светло, как днём. Брата вскоре призвали в армию. Борис не подлежал призыву из-за врождённого порока сердца. Коллеги-врачи давно предупредили его мать насчёт младшего сына: хорошо, если доживёт до тридцати. Он дожил до семидесяти. И как прожил эти годы!

А тогда он пошёл к сёстрам Гнесиным: там ни на день не прекращались занятия музыкой. Это помогало пережить первые тяжелейшие годы войны. Мне захотелось его спросить: какое тогда настроение было у людей? Верили в 1941 году, что победим? Вот его ответ из 1995 года: «Да, верили в победу. Хотя в октябре были три очень тяжёлых дня, когда казалось, что город под угрозой сдачи. Но эти дни прошли, Москву не сдали, все немецкие атаки были отбиты. В конце октября мы уже смотрели документальный фильм об этих боях. Пораженческого настроения, как сейчас, тогда не могло быть. Тогда лишь единицы мечтали о сытой жизни в прекрасной колониальной стране. Преобладало настроение, что это надо пережить. И по возможности — достойно».

В 1943 году консерватория вернулась в Москву. Пострадавшее от бомбёжек здание быстро вернули к жизни, и учёба продолжилась. К моменту окончания консерватории в 1949 году у него в портфеле было более десяти произведений для фортепиано, вокальный цикл на стихи Лермонтова, симфония № 1 для большого симфонического оркестра и опера «Звезда» по одноимённой повести Э. Казакевича, не поставленная до сих пор. Куда смотрят наши оперные театры?

Прогнозы врачей не сбылись. Начался отсчёт сорока с лишним лет чистого творчества в свободном полёте. Большие симфонии, развёрнутые поэмы, монументальные инструментальные концерты, тончайшего кружева вокальные циклы, море камерной музыки, океан музыки для театра, кино, для детей. Но его наследие поражает не количественным исчислением, а многогранным содержанием и непревзойдённым художественным совершенством: каждый опус на вес золота. И нигде ни у кого, включая его самого, не найдёшь жалобы на творческие муки (у Моцарта тоже их не было).

Однажды Борис Александрович приоткрыл дверцу в свою мастерскую двоюродной сестре: «Когда я работаю, бывают состояния, когда музыка идёт-идёт всё время вперёд, и я её не успеваю записывать. Она наступает на меня, наплывает, я не могу уловить её и должен как-то этот бег остановить. Иногда нужно было находить специальное средство, чтобы отключиться от работы», — и у Моцарта так было.

Когда-то американские коллеги (и не только американские) удивлялись и завидовали: в Советском Союзе пять тысяч профессиональных композиторов, и почти каждый может не ходить на работу, сидеть дома и заниматься любимым делом — писать музыку. И ему за это платят! А у нас надо обязательно где-то работать, чтобы иметь возможность заниматься музыкой в свободное от работы время, — это резюме из интервью известного американского композитора Сэмюэла Барбера. И справедливый вывод из наблюдений зарубежного коллеги: вот откуда у них (у нас) так много прекрасной музыки!

Полезно процитировать (встык к этому суждению) полемическое высказывание младшего товарища и единомышленника Бориса Александровича, профессора Московской консерватории Валерия Кикты: «Наша трагедия в том, что мы — глобальная страна, у нас большое количество талантов, а потому их как бы и нет. Если бы в какой-нибудь маленькой стране появился художник размаха Б. Чайковского, то его бы приняли как национальное достояние. Но мы — страна масштабная, мы смотрим выше «таких мелочей».

Интересно понаблюдать, как географический масштаб определяет формотворческие искания отдельного творца. Применительно к Борису Чайковскому — это тема спец-исследования, а не газетной статьи. Ещё интереснее увидеть, как в короткие сроки рождаются общепризнанные шедевры. Вернёмся к началу учёбы, к самому истоку.

Школа Гнесиных, специальный класс композиции, на пороге Леопольд Ростропович с младшим сыном Славой. Лидера опознал мгновенно: «Дружи с Борей, учись у Бори, он далеко пойдёт», — наставлял отец семилетнего отрока (почти как Леопольд Моцарт своего вундеркинда Вольфганга). Слава безуспешно старался, но куда там! В девять лет у Бори уже были опубликованы первые фортепианные пьесы. Все педагоги на всех ступеньках музыкального образования выделяли его, а он сомневался и колебался в выборе профессии между инженером-конструктором и музыкантом. Это останется с ним на всю жизнь: любовь к музыке и технике. В его собственной квартире рядом стояли рояль и через стенку — токарный станок собственного изготовления.

А друг Слава вовремя отказался от сочинения и выбрал виолончель. И преуспел. И сумел дружбу обратить в службу: весь корпус виолончельной музыки Бориса Чайковского создан по просьбам Мстислава Ростроповича и был им обнародован. Среди них бриллиант в царской короне — Концерт для виолончели с симфоническим оркестром, прославивший обоих и поднявший их на недосягаемую высоту. Одного — в искусстве композиции, другого — в исполнительстве.

Тёплый апрельский вечер 1964 года. Возле Большого зала Московской консерватории волнуется толпа жаждущих лишнего билетика. Ожидалась сенсация: любимец московской публики Мстислав Ростропович сдавал экзамен на высшую советскую награду — Ленинскую премию. В программе были виолончельные опусы Шостаковича и его любимого ученика Бориса Чайковского. Произведение последнего было нежданным, премьерным, почти контрабандой включённым в программу, которая заранее утверждалась «наверху». Претенденту на премию хотелось не только официального признания — ему нужна была мировая слава. Именно сейчас, на волне премиальных ожиданий! В кратчайшие сроки выполнив просьбу друга, Борис Чайковский обеспечил его этой славой. И нечаянно — самого себя.

Этот вечер всем стоил большого напряжения, особенно оркестру Московской филармонии под управлением Кирилла Кондрашина, которому пришлось на ходу менять программу. А Борис Чайковский спасался бегством от оглушительных оваций, которые, как ему показалось, были неприлично долгими — в отличие от аплодисментов, адресованных его учителю. Сразу после концерта Шостакович стремительно ушёл за кулисы и характерной скороговоркой попросил: «Слава, дайте мне Борину партитуру — я хочу полюбоваться этими неслыханными красотами…»

Бывало ли, чтобы учитель против всякой педагогики употреблял подобные эпитеты? Борис никогда никому об этом не рассказывал. Даже любимой жене Янине Иосифовне, преданная любовь которой к мужу противоречила всем устойчивым легендам о гордых и своенравных полячках. Она и православие приняла вместе с мужем, в очень зрелом возрасте.

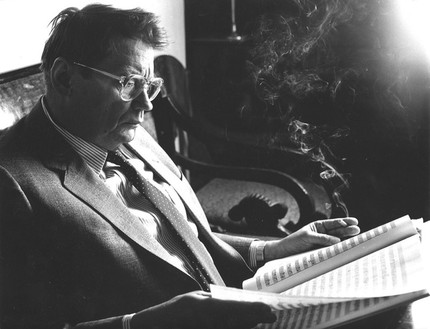

Остаётся добавить, что триумфальная премьера Виолончельного концерта, как ни странно, не укрепила дружбу двух замечательных музыкантов, а скорее наметила начало конца этой дружбы, которая окончательно умерла в роковом для страны 1991 году. А в ночь с 4 на 5 октября 1993 года Борис Александрович стоял у окна и беспрерывно курил, глядя на пылающий в огне Дом Верховного Совета.

Вернёмся в радостный, ликующий 1964 год. Мстислав Ростропович получил Ленинскую премию и умчался на заграничные гастроли. Борис Чайковский испытывал мучительный душевный дискомфорт от свалившейся на него мировой славы. Хотелось спрятаться подальше и поглубже от излишнего шума. Этим побуждением второй Чайковский очень напоминал первого Чайковского, один в один. И тут помог известный кинорежиссёр Константин Воинов: пригласил работать над фильмом «Женитьба Бальзаминова» по мотивам трилогии А. Н. Островского. Композитор уже имел немалый опыт в области прикладной музыки, поэтому откликнулся быстро. Над новым фильмом работалось легко и радостно: какие актёры, какие красоты в городе Суздале! Моцарт бы оценил…

«Женитьба» прибавила славы автору легко узнаваемой и запоминающейся музыки. Фильм вошёл в обязательную к просмотру новогоднюю телевизионную программу, и это сегодня почти единственное присутствие Бориса Чайковского на нашем ТВ. Почему так? Ведь это любимый ученик Шостаковича. Правда, следы влияния великого учителя не очень заметны. А вот влияние Петра Ильича очень ощутимо, особенно эта щемящая пронзительность, которую Борис Александрович называл «нервинкой» и которой нет в музыке Дмитрия Дмитриевича.

Что видели и слышали в музыке нашего героя близкие ему современники? Крупнейший советский симфонист Юрий Левитин: «…ярко выраженный русский национальный характер, близкий по духу музыке Мусоргского». Георгий Свиридов: «…некоторые произведения Бориса хочется сравнить с повестями Валентина Распутина и Виктора Астафьева». Друг, соратник Роман Леденёв: «Очарование этой музыки в мягкой, как бы несколько стеснительной одухотворённости и тонкой красоте». Израильский музыковед Виктор Лихт: «Его музыка требует от слушателя неустанной душевной работы, предлагая ему взамен высокое наслаждение от интуитивного постижения гармонии мира, которое способно дать только истинное искусство». Впереди сверкала новая горная вершина, которую предстояло взять, и опять не по своей воле.

Что нам известно о славном немецком городе Дрездене? В первую очередь мы знаем и любим Дрезденскую картинную галерею, стёртую с лица земли американскими бомбардировками и восстановленную Советским Союзом.

Музыканты и квалифицированные любители музыки должны знать Дрезденскую Штаатскапеллу как один из старейших симфонических оркестров мира. Год рождения — 1548-й, следовательно, в 1973 году ему предстояло отметить страшно сказать какой юбилей… Требовалось отпраздновать достойно, порадовать весь музыкальный мир идеальным, мощным, впечатляющим звучанием, и удивить, естественно. Немецкая классика? Без проблем! А из современной музыки хотелось чего-то специально посвящённого этой невероятной дате: 425 лет! Кого просить? Кто отважится на такое?

По собственному зову, без всякого политического принуждения, руководство немецкого оркестра задумалось о советских коллегах. Это естественно: в то время Дрезден и Москву связывали крепкие узы культурного сотрудничества, как и всю территорию ныне упразднённой ГДР (Германской Демократической Республики). Председателя Союза композиторов СССР Тихона Николаевича Хренникова в ту пору иногда называли музыкальным министром Восточной Европы: якобы он руководил всей музыкой в странах Варшавского договора. Нет, это не в его характере, но при его отзывчивости он всегда готов был прийти на помощь. В его приёмной всегда было шумно от гостей из стран социалистического лагеря. Обратиться к нему за советом для администрации дрезденского оркестра было естественным делом. Они собирались так сделать, но прежде решили прозондировать почву, минуя руководящий ареопаг Союза композиторов СССР. А он, между прочим, состоял сплошь из международно признанных авторитетов: Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Тихона Хренникова, Дмитрия Кабалевского, Георгия Свиридова, Андрея Эшпая, Родиона Щедрина — все с высокой музыкой на «ты». Кого выбрать для столь деликатного предложения?

Выбрали знаменитого советского дирижёра Кирилла Кондрашина, хорошо известного немецкой публике: во-первых, часто выступает со своим московским оркестром, во-вторых, столь же успешен за пультом любого европейского коллектива. Кондрашин обещал подумать. Впрочем, он мог сразу предложить автора, с которым в последнее время успешно работал. Но для всеобщего признания желательна поддержка сверху, от мэтров советского симфонизма. И здесь первый авторитет на эту роль — живой классик Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

Не называя никаких имён, дирижёр предоставил Шостаковичу самому сделать выбор. Тот, ни секунды не медля, предложил Бориса Чайковского. «Как я рад, Дмитрий Дмитриевич! Я с самого начала подумал о нём, но очень хотелось вашей поддержки, ведь он такой своеобразный…» — «А вы не думайте об этом. Как только Боря начнёт работать, его уже не остановить, он всё сделает по-своему, но, поверьте мне, это будет очень талантливо. Не буду говорить много громких слов, вы их потом сами найдёте и вспомните меня». Когда эту кандидатуру обсуждали у Хренникова, Тихон Николаевич голосовал двумя руками.

25 января 1974 года в Дрезденской опере состоялась премьера симфонической поэмы Бориса Чайковского «Тема и восемь вариаций», посвящённой немецкому оркестру-юбиляру. Очевидцы говорили, что таких аплодисментов эти увенчанные славой стены не слышали за все 425 лет. Вот тогда и раздался со страниц немецкой прессы естественный призыв: «Пора признать, что Россия дала миру двух великих композиторов с одной фамилией: Чайковский».

Галина Тюрина

Источник: zavtra.ru