• Список сочинений, даты и литература

Я не намерен снизводить ...музыку до забавы. Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды.

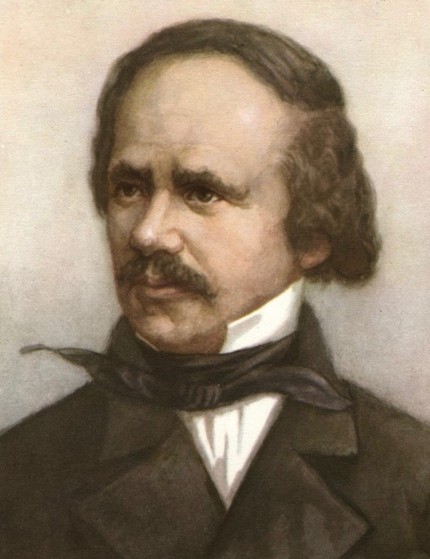

А. Даргомыжский

В начале 1835 г. в доме М. Глинки появился молодой человек, оказавшийся страстным любителем музыки. Невысокий, внешне ничем не примечательный, он совершенно преображался за фортепиано, восхищая окружающих свободной игрой и великолепным чтением нот с листа. Это был А. Даргомыжский, в скором будущем крупнейший представитель русской классической музыки.

В биографиях обоих композиторов немало общего. Раннее детство Даргомыжского прошло в имении отца неподалеку от Новоспасского, и его окружала та же природа и крестьянский уклад, что и Глинку. Но в Петербург он попал в более раннем возрасте (семья переехала в столицу, когда ему было 4 года), и это наложило свой отпечаток на художественные вкусы и определило интерес к музыке городского быта.

Даргомыжский получил домашнее, но широкое и разностороннее образование, в котором первое место занимали поэзия, театр, музыка. В 7 лет его стали обучать игре на фортепиано, скрипке (позже он брал уроки пения). Рано обнаружилась тяга к музыкальному сочинительству, но она не поощрялась его учителем А. Данилевским. Свое пианистическое образование Даргомыжский завершил у Ф. Шоберлехнера, ученика знаменитого И. Гуммеля, занимаясь с ним в 1828-31 гг.

В эти годы он часто выступал как пианист, участвовал в квартетных вечерах и проявлял все больший интерес к композиции. Тем не менее в этой области Даргомыжский еще оставался дилетантом. Не хватало теоретических познаний, к тому же юноша с головой окунулся в водоворот светской жизни, «был в пылу молодости и в когтях наслаждений». Правда, уже тогда имели место не только развлечения. Даргомыжский посещает музыкально-литературные вечера в салонах В. Одоевского, С. Карамзиной, бывает в кругу поэтов, художников, артистов, музыкантов.

Однако полный переворот в его судьбе совершило знакомство с Глинкой. «Одинаковое образование, одинаковая любовь к искусству тотчас сблизили нас... Мы скоро сошлись и искренно подружились. ...Мы в течение 22 лет сряду были с ним постоянно в самых коротких, самых дружеских отношениях», — писал Даргомыжский в автобиографической записке.

Именно тогда перед Даргомыжским впервые по-настоящему встал вопрос о смысле композиторского творчества. Он присутствовал при рождении первой классической русской оперы «Иван Сусанин», принимал участие в ее сценических репетициях и воочию убеждался в том, что музыка призвана не только услаждать и развлекать. Музицирование в салонах было заброшено, и Даргомыжский приступил к восполнению пробелов в своих музыкально-теоретических познаниях. Для этой цели Глинка передал Даргомыжскому 5 тетрадей, содержавших записи лекций немецкого теоретика З. Дена.

В своих первых творческих опытах Даргомыжский уже проявлял большую художественную самостоятельность. Его привлекали образы «униженных и оскорбленных», он стремится воссоздать в музыке разнообразные человеческие характеры, согревая их своим сочувствием и состраданием. Все это повлияло на выбор первого оперного сюжета. В 1839 г. Даргомыжский закончил оперу «Эсмеральда» на французское либретто В. Гюго по его роману «Собор Парижской богоматери». Ее премьера состоялась лишь в 1848 г., и «эти-то восемь лет напрасного ожидания», — писал Даргомыжский, — «легли тяжелым бременем на всю мою артистическую деятельность».

Неудача сопутствовала и следующему крупному произведению — кантате «Торжество Вакха» (на ст. А. Пушкина, 1843), переработанной в 1848 г. в оперу-балет и поставленной только в 1867 г. «Эсмеральда», явившаяся первой попыткой воплотить психологическую драму «маленьких людей», и «Торжество Вакха», где состоялась впервые в рамках масштабного сочинения ветрена с гениальной пушкинской поэзией, при всех несовершенствах были серьезным шагом к «Русалке».

Путь к ней прокладывали также и многочисленные романсы. Именно в этом жанре Даргомыжский как-то сразу легко и естественно достиг вершины. Он любил вокальное музицирование, до конца жизни занимался педагогикой. «...Обращаясь постоянно в обществе певцов и певиц, мне практически удалось изучить как свойства и изгибы человеческих голосов, так и искусство драматического пения», — писал Даргомыжский.

В молодости композитор нередко отдавал дань салонной лирике, однако даже в ранних романсах он соприкасается с главными темами своего творчества. Так бойкая водевильная песня «Каюсь, дядя» (ст. А. Тимофеева) предвосхищает сатирические песни-сценки позднего времени; острозлободневная тема свободы человеческого чувства находит воплощение в балладе «Свадьба» (ст. А. Тимофеева), столь любимой впоследствии В. И. Лениным.

В начале 40-х гг. Даргомыжский обратился к поэзии Пушкина, создав такие шедевры, как романсы «Я вас любил», «Юноша и дева», «Ночной зефир», «Вертоград». Пушкинская поэзия помогала преодолевать влияние салонного чувствительного стиля, стимулировала поиск более тонкой музыкальной выразительности. Все теснее становилась взаимосвязь слова и музыки, требовавшая обновления всех средств, и в первую очередь — мелодии. Музыкальная интонация, фиксирующая изгибы человеческой речи, помогала вылепить реальный, живой образ, а это вело к формированию в камерном вокальном творчестве Даргомыжского новых разновидностей романса — лирико-психологических монологов («Мне грустно», «И скучно, и грустно» на ст. М. Лермонтова), театрализованных жанрово-бытовых романсов-сценок («Мельник» на ст. Пушкина).

Немаловажную роль в творческой биографии Даргомыжского сыграло заграничное путешествие в конце 1844 г. (Берлин, Брюссель, Вена, Париж). Главный его результат — неодолимая потребность «писать по-русски», причем с годами это стремление приобретает все более четкую социальную направленность, перекликаясь с идеями и художественными исканиями эпохи.

Революционная ситуация в Европе, ужесточение политической реакции в России, растущие крестьянские волнения, антикрепостнические тенденции в среде передовой части русского общества, усиливающийся интерес к народной жизни во всех ее проявлениях — все это способствовало серьезным сдвигам в русской культуре, в первую очередь в литературе, где к середине 40-х гг. складывается так называемая «натуральная школа». Ее главная особенность, по словам В. Белинского, заключалась «в более и более тесном сближении с жизнью, с действительностью, в большей и большей близости к зрелости и возмужалости». Темы и сюжеты «натуральной школы» — жизнь простого сословия в ее неприкрашенной обыденности, психология маленького человека — были очень созвучны Даргомыжскому, и это особенно проявилось в опере «Русалка», обличительных романсах конца 50-х гг. («Червяк», «Титулярный советник», «Старый капрал»).

«Русалка», над которой Даргомыжский работал с перерывами с 1845 по 1855 г., открыла новое направление в русском оперном искусстве. Это лирико-психологическая бытовая драма, ее самыми замечательными страницами являются развернутые ансамблевые сцены, где сложные человеческие характеры вступают в остроконфликтные взаимоотношения и раскрываются с большой трагической силой.

Первое представление «Русалки» 4 мая 1856 г. в Петербурге вызвало интерес публики, однако высший свет не удостоил оперу своим вниманием, а дирекция императорских театров отнеслась к ней недоброжелательно. Ситуация изменилась в середине 60-х гг. Возобновленная под управлением Э. Направника, «Русалка» имела успех поистине триумфальный, отмеченный критикой как признак того, что «воззрения публики... радикально изменились». Эти изменения были вызваны обновлением всей социальной атмосферы, демократизацией всех форм общественной жизни.

Отношение к Даргомыжскому стало иным. За минувшее десятилетие его авторитет в музыкальном мире сильно возрос, вокруг него объединилась группа молодых композиторов во главе с М. Балакиревым и В. Стасовым. Активизировалась и музыкально-общественная деятельность композитора. В конце 50-х гг. он принимал участие в работе сатирического журнала «Искра», с 1859 г. стал членом комитета РМО, участвовал в разработке проекта устава Петербургской консерватории. Так что когда в 1864 г. Даргомыжский предпринял новое заграничное путешествие, зарубежная публика в его лице приветствовала крупного представителя русской музыкальной культуры.

В 60-х гг. расширился круг творческих интересов композитора. Появились симфонические пьесы «Баба-яга» (1862), «Казачок» (1864), «Чухонская фантазия» (1867), все более крепла идея реформы оперного жанра. Ее осуществлением стала опера «Каменный гость», над которой Даргомыжский работал несколько последних лет, — самое радикальное и последовательное воплощение сформулированного композитором художественного принципа: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово». Даргомыжский отказывается здесь от исторически сложившихся оперных форм, пишет музыку на подлинный текст трагедии Пушкина. Вокально-речевая интонация играет в этой опере ведущую роль, являясь основным средством характеристики персонажей и основой музыкального развития.

Даргомыжский не успел закончить свою последнюю оперу, и, согласно его желанию, она была завершена Ц. Кюи и Н. Римским-Корсаковым. «Кучкисты» высоко ценили это произведение. Стасов писал о нем, как «о необыкновенном, выходящем из всех правил и из всех примеров сочинении», а в Даргомыжском видел композитора «необычайной новизны и мощи, который создал в своей музыке... характеры человеческие с правдивостью и глубиной истинно шекспировской и пушкинской».

«Великим учителем музыкальной правды» назвал Даргомыжского М. Мусоргский.

О. Аверьянова

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Даргомыжский Александр Сергеевич (2 (14) II 1813, село Троицкое, ныне Белёвского района Тульской области — 5 (17) I 1869, Петербург) — русский композитор.

Отец Даргомыжского был чиновником, мать — поэтессой-любительницей. Ранние детские годы Даргомыжского прошли в имении родителей в Смоленской губернии, с конца 1817 семья обосновалась в Петербурге. Даргомыжский получил разностороннее домашнее образование, в котором литература, театральная музыка занимали главное место. Его учителями были: пианист А. Т. Данилевский, крепостной скрипач П. Г. Воронцов, венский пианист и композитор Ф. Шоберлехнер, певец Б.-Л. Цейбих.

В конце 20-х — начале 30-х гг. были изданы первые сочинения Даргомыжского (романсы, фортепианные пьесы). Решающую роль в его музыкальном развитии сыграло сближение с М. И. Глинкой (весна 1835), под влиянием которого Даргомыжский избрал путь композитора. Изучение теории музыки по тетрадям Глинки, ознакомление с оперой «Иван Сусанин», ценные советы Глинки и его друзей, принадлежавших к передовым литературно-художественным кругам, — всё это определило направление творчества Даргомыжского.

Уже ранние произведения Даргомыжского свидетельствуют о самостоятельном развитии им традиций Глинки. В оперном жанре Даргомыжский стремился к сильным драматическим сюжетам. В 1837–41, вслед за неосуществленным замыслом оперы «Лукреция Борджа» (по драме В. Гюго), он написал оперу «Эсмеральда» (использовал сделанное ранее самим Гюго либретто по роману «Собор Парижской богоматери»). При всей незрелости это произведение, созданное по типу большой французской оперы, обнаруживало реалистические устремления автора.

В начале 40-х гг. Даргомыжский достиг крупных успехов в области камерно-вокального жанра. Лучшие романсы — «Я вас любил», «Свадьба», «Слеза», «Ночной зефир» и др. — отличают тонкий психологизм, поиски новых выразительных средств (особенно в мелодике). Увлечённый поэзией А. С. Пушкина, Даргомыжский создал на его текст (наряду с романсами) кантату «Торжество Вакха» (1843, переделана в лирическую оперу-балет, 1848).

2-я половина 40-х — начало 50-х гг. характеризуются новыми тенденциями в творчестве Даргомыжского, связанными с развитием передового общественного движения в России того времени, с зарождением и затем расцветом критического реализма («натуральной школы») в литературе и искусстве. Прогрессивные, демократические идеи эпохи нашли отражение в сочинениях Даргомыжского. Его привлекали русские, главным образом народные, сюжеты (обострение национального сознания во многом связано с пребыванием в 1844–45 за границей), возрос интерес к фольклору, прежде всего к крестьянской песне.

Даргомыжский сосредоточил внимание на выработке естественной декламационной мелодии. Окончательно сформировался метод его творчества — «интонационный реализм». Основным средством создания конкретного индивидуального образа служило для Даргомыжского воспроизведение живых интонаций человеческой речи. Творческое кредо композитор сформулировал в афористической фразе: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды».

Этот принцип претворён в вокальных произведениях конца 40-х — 1-й половины 50-х гг., среди которых выделяется своей новизной песня на текст Пушкина «Мельник» (здесь интонационность — средство тонкой характеристики героев). От этой песни-сценки тянутся нити к более поздним сатирическим песням Даргомыжского, к его опере «Каменный гость». На основе стихотворений лирико-философского склада созданы романсы нового типа, своего рода лирические монологи. В романсах-размышлениях — «Ты скоро меня позабудешь», «Мне грустно», «И скучно, и грустно» и др. — возникает т. н. «омузыкаленная речь».

В вокальном наследии Даргомыжского существенное место занимают «русские песни» (один из распространённейших в 19 веке видов вокальной лирики). Его «русские песни» — «Лихорадушка», «Душечка девица», «Ой, тих, тих, тих, ти», «Я затеплю свечу», «Без ума, без разума» и др. — выделяются своей социальной направленностью. Музыкальный язык их, далёкий от поверхностного стилизаторства, отмечен подлинной народностью.

Центральное произведение данного периода — опера «Русалка» (либретто Даргомыжского по драматической поэме Пушкина, 1855). В этой опере Даргомыжский создал новый жанр народно-бытовой музыкальной драмы, поднимающей тему социального неравенства. Правдиво, с огромной психологической глубиной раскрыта в ней драма крестьянской девушки, её отца. «Русалка» по типу драматургии близка большой опере, но национальная специфика вызвала коррективы этого жанра.

Значительную драматургическую нагрузку в опере несут ансамбли, в них сосредоточена основная динамика действия (дуэты-сцены Князя и Наташи, Мельника и Наташи, Князя и безумного Мельника). В ансамблях возрастает смысловая роль речитатива, который зачастую характеризует переломные, кульминационные моменты драмы. Речитативы «Русалки» — высокий образец декламационной мелодики. Широко используется гибкая форма ариозо.

Своей оперой Даргомыжский заложил основы лирической музыкальной драмы со сквозным музыкальным развитием. Ярко национальный музыкальный язык оперы основан на воплощении интонаций русской речи, насыщен элементами народно-бытовой песенности и романсовой лирики.

С конца 50-х гг. развернулась музыкально-общественная деятельность Даргомыжского. В 1859 он вошёл в состав комитета РМО (в 1867 избран председателем Петербургского отделения РМО). Член «комиссии для рассмотрения сочинений, присылаемых на конкурс», Даргомыжский энергично содействовал развитию отечественной музыки. Он участвовал в разработке устава первой консерватории в России.

В это же время Даргомыжский познакомился с группой молодых русских композиторов (впоследствии «Могучая кучка»), оказав большое влияние на их творчество. Благодаря своему родственнику — художнику-карикатуристу Н. А. Степанову, Даргомыжский сблизился с кружком передовых поэтов, литераторов, художников, объединившихся в 1859 вокруг радикального сатирического журнала «Искра», активно сотрудничал в нём (а с 1864 — и в журнале «Будильник»), писал музыку на слова «искровцев» — В. С. Курочкина, П. И. Вейнберга.

В эти годы композитор работал главным образом над камерно-вокальными произведениями (уделял также много времени занятиям с певцами-любителями). Лирический монолог обогащается романсами «Я помню глубоко», «Как часто слушаю», «Расстались гордо мы», «Что в имени тебе моём», «Мне всё равно». Романтическая баллада переосмысляется в «Паладине». Ориентальная лирика, представленная ранее романсами «Вертоград» и «Восточный романс», пополняется реалистически-своеобразной восточной арией «О, дева роза, я в оковах».

Среди новаторских романсов конца 50-х гг. особое место занимают песни социального содержания. Драматическая песня «Старый капрал», сатирико-комические песни «Червяк» и «Титулярный советник» открывают новые пути в вокальном искусстве.

В начале 60-х гг. Даргомыжский вновь обратился к оперному жанру, начал писать волшебно-комическую оперу «Рогдана» (по-видимому, на собственное либретто; сохранилось несколько законченных номеров) и оперу на сюжет «Полтавы» Пушкина (сохранился лишь дуэт Кочубея и Орлика). Композитор работал также в области симфонической музыки, создал 3 оркестровые пьесы — жанровые картины, основанные на народных напевах: «Баба-Яга, или с Волги nach Riga» (1862), «Малороссийский казачок» (1864), «Чухонская фантазия» (1867). Бытовые образы этих пьес обострены гротескно-преувеличенной трактовкой, отсюда — новизна художественных приёмов, некоторые характеристические находки, впоследствии развитые М. П. Мусоргским, А. К. Лядовым и другими русскими композиторами.

В 1866 Даргомыжский опубликовал несколько последних романсов, среди которых выделяется изяществом, тонким колористическим письмом «На раздольи небес». Тогда же написана музыка к пьесе «Ересь в Англии» Кальдерона (для бенефисного спектакля Г. Н. Федотовой).

В последние годы жизни внимание Даргомыжского было приковано к опере. Задумав коренную реформу этого жанра, в 1866 он приступил к работе над оперой «Каменный гость» (по маленькой трагедии Пушкина). Даргомыжский не успел её закончить. По завещанию автора неоконченную 1-ю картину дописал Ц. А. Кюи, оркестровал оперу и составил интродукцию к ней Н. А. Римский-Корсаков.

Стремясь радикально обновить оперу, освободить этот жанр от свойственных ему условностей, Даргомыжский поставил перед собой новаторскую задачу — написать музыку на неизменённый текст литературного произведения. Композитор отказался от исторически сложившихся оперных форм (развёрнутых напевных арий, вокальных ансамблей), добился непрерывности музыкального развития действия, взяв за основу принцип речитативно-ариозной декламации (опера почти полностью строится на мелодизированном речитативе). Вокальные партии оперы — живая музыкальная декламация, гибко передающая поэтические нюансы, психологические детали пушкинского текста. Опера «Каменный гость» явилась смелым экспериментом, открывшим новые пути развития русской музыки.

Даргомыжский вместе с Глинкой является основоположником русской классической школы. Впервые композитор воплотил в музыке тему социального неравенства. Он развил драматическую сторону русской оперы, создав психологическую драму («Русалка»). Новаторские принципы последней оперы Даргомыжского («Каменный гость») нашли продолжение в музыкальной декламации, в оперном речитативе М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова.

Даргомыжский расширил сферу вокальной лирики, обогатил её жанры. Классик русского романса, он наметил его новые пути, ведущие к Мусоргскому, Чайковскому.

Творчество Даргомыжского высоко оценивали молодые русские композиторы, выдвинувшиеся в 60-е гг. 19 века. Мусоргский назвал Даргомыжского «великим учителем правды в музыке».

М. С. Пекелис

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Список сочинений, даты и литература