• Список сочинений, даты и литература

Ни его талант, ни его энергия, ни беспредельное доброжелательство к ученикам и товарищам никогда не слабели. Славная жизнь и глубоко национальная деятельность такого человека должны составлять нашу гордость и радость. ...много ли можно указать во всей истории музыки таких высоких натур, таких великих художников и таких необычайных людей, как Римский-Корсаков?

В. Стасов

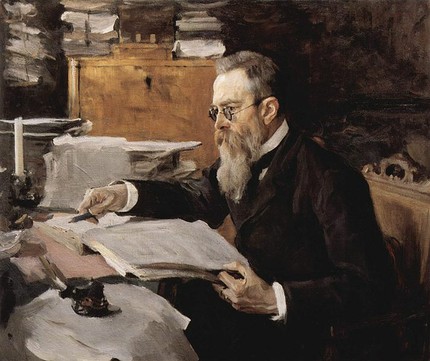

Почти через 10 лет после открытия первой русской консерватории в Петербурге, осенью 1871 г. в ее стенах появился новый профессор по классу композиции и оркестровки. Несмотря на молодость — ему шел двадцать восьмой год — он уже приобрел известность как автор оригинальных сочинений для оркестра: Увертюры на русские темы, Фантазии на темы сербских народных песен, симфонической картины по русской былине «Садко» и сюиты на сюжет восточной сказки «Антар». Кроме этого написано немало романсов и в разгаре находилась работа над исторической оперой «Псковитянка». Никому в голову не могло прийти (и меньше всего директору консерватории, пригласившему Н. Римского-Корсакова), что он стал композитором, почти не имея музыкальной подготовки.

Римский-Корсаков родился в семье, далекой от художественных интересов. Родители, по семейной традиции, готовили мальчика к службе на флоте (моряками были дядя и старший брат). Хотя музыкальные способности выявились очень рано, серьезно заниматься в маленьком провинциальном городке было не у кого. Уроки фортепианной игры давала соседка, потом знакомая гувернантка и ученица этой гувернантки. Музыкальные впечатления дополняли народные песни в любительском исполнении матери и дяди и культовое пение в Тихвинском мужском монастыре.

В Петербурге, куда Римский-Корсаков приехал поступать в Морской корпус, он бывает в оперном театре и на концертах, узнает «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилу» Глинки, симфонии Бетховена. В Петербурге же у него появляется наконец настоящий учитель — отличный пианист и образованный музыкант Ф. Канилле. Он посоветовал одаренному ученику самому сочинять музыку, познакомил его с М. Балакиревым, вокруг которого группировались молодые композиторы — М. Мусоргский, Ц. Кюи, позднее к ним присоединился А. Бородин (балакиревский кружок вошел в историю под названием «Могучая кучка»).

Ни один из «кучкистов» не прошел курса специальной музыкальной подготовки. Система, по которой Балакирев готовил их к самостоятельной творческой деятельности, заключалась в следующем: сразу же он предлагал ответственную тему, а дальше под его руководством, в совместных обсуждениях, параллельно с изучением произведений крупнейших композиторов решались все возникавшие в процессе сочинения сложности.

Семнадцатилетнему Римскому-Корсакову Балакирев посоветовал начать с симфонии. Между тем молодой композитор, закончивший Морской корпус, должен был отправиться в кругосветное плавание. К музыке и друзьям по искусству он вернулся лишь через 3 года. Гениальная одаренность помогала Римскому-Корсакову быстро овладеть и музыкальной формой, и яркой колоритной оркестровкой, и приемами сочинения, минуя школьные основы. Создавший сложные симфонические партитуры, работающий над оперой, композитор не знал самых азов музыкальной науки и не был знаком с необходимой терминологией. И вдруг предложение преподавать в консерватории!.. «Если б я хоть капельку поучился, если б я хоть на капельку знал более, чем знал в действительности, то для меня было бы ясно, что я не могу и не имею права взяться за предложенное мне дело, что пойти в профессора было бы с моей стороны и глупо, и недобросовестно», — вспоминал Римский-Корсаков. Но не недобросовестность, а высочайшую ответственность проявил он, начав учиться тем самым основам, которые должен был преподавать.

Эстетические взгляды и мировоззрение Римского-Корсакова сформировались в 1860-е гг. под влиянием «Могучей кучки» и ее идеолога В. Стасова. Тогда же определились национальная основа, демократическая направленность, основные темы и образы его творчества. В следующее десятилетие деятельность Римского-Корсакова многогранна: он преподает в консерватории, занимается совершенствованием собственной композиторской техники (пишет каноны, фуги), занимает должность инспектора духовых оркестров Морского ведомства (1873-84) и дирижирует симфоническими концертами, заменяет на посту директора Бесплатной музыкальной школы Балакирева и готовит к изданию (совместно с Балакиревым и Лядовым) партитуры обеих опер Глинки, записывает и гармонизует народные песни (первый сборник вышел в 1876 г., второй — в 1882).

Обращение к русскому музыкальному фольклору, так же как и подробное изучение оперных партитур Глинки в процессе подготовки их к изданию, помогло композитору преодолеть умозрительность некоторых его сочинений, возникшую в результате усиленных занятий техникой композиции. В двух написанных после «Псковитянки» (1872) операх — «Майская ночь» (1879) и «Снегурочка» (1881) — получили воплощение любовь Римского-Корсакова к народным обрядам и народной песне и его пантеистическое мировоззрение.

Творчество композитора 80-х гг. в основном представлено симфоническими произведениями: «Сказка» (1880), Симфониетта (1885) и Фортепианный концерт (1883), а также знаменитые «Испанское каприччио» (1887) и «Шехеразада» (1888). В то же время Римский-Корcаков работает в Придворной певческой капелле. Но больше всего времени и сил он отдает работе по подготовке к исполнению и изданию опер своих покойных друзей — «Хованщины» Мусоргского и «Князя Игоря» Бородина. Вероятно, эта напряженная работа над оперными партитурами обусловила то, что собственное творчество Римского-Корсакова развертывается в эти годы в сфере симфонической.

К опере композитор возвращается лишь в 1889 г., создав феерическую «Младу» (1889-90). С середины 90-х гг. одна за другой следуют «Ночь перед рождеством» (1895), «Садко» (1896), пролог к «Псковитянке» — одноактная «Боярыня Вера Шелога» и «Царская невеста» (обе — 1898). В 1900-е гг. создаются «Сказка о царе Салтане» (1900), «Сервилия» (1901), «Пан воевода» (1903), «Сказание о невидимом граде Китеже» (1904) и «Золотой петушок» (1907).

На протяжении всей творческой жизни композитор обращался и к вокальной лирике. В 79 его романсах представлена поэзия А. Пушкина, М. Лермонтова, А. К. Толстого, Л. Мея, А. Фета, а из зарубежных авторов Дж. Байрона и Г. Гейне.

Содержание творчества Римского-Корсакова многообразно: оно раскрыло и народно-историческую тему («Псковитянка», «Сказание о невидимом граде Китеже»), сферу лирики («Царская невеста», «Сервилия») и бытовой драмы («Пан воевода»), отразило образы Востока («Антар», «Шехеразада»), воплотило особенности других музыкальных культур («Сербская фантазия», «Испанское каприччио» и др.). Но более характерны для Римского-Корсакова фантастика, сказочность, многообразные связи с народным творчеством.

Композитор создал целую галерею неповторимых в своем обаянии, чистых, нежно-лирических женских образов — как реальных, так и фантастических (Панночка в «Майской ночи», Снегурочка, Марфа в «Царской невесте», Феврония в «Сказании о невидимом граде Китеже»), образы народных певцов (Лель в «Снегурочке», Нежата в «Садко»).

Сформировавшийся в 1860-е гг. композитор всю жизнь оставался верен передовым общественным идеалам. В преддверии первой русской революции 1905 г. и в последовавший за ней период реакции Римский-Корсаков пишет оперы «Кащей бессмертный» (1902) и «Золотой петушок», которые воспринимались как обличение царившего в России политического застоя.

Более 40 лет длился творческий путь композитора. Вступив на него как продолжатель традиций Глинки, он и в XX в. достойно представляет русское искусство в мировой музыкальной культуре. Творческая и музыкально-общественная деятельность Римского-Корсакова многогранна: композитор и дирижер, автор теоретических трудов и рецензий, редактор сочинений Даргомыжского, Мусоргского и Бородина, он оказал сильнейшее воздействие на развитие русской музыки.

За 37 лет педагогической работы в консерватории у него училось более 200 композиторов: А. Глазунов, А. Лядов, А. Аренский, М. Ипполитов-Иванов, И. Стравинский, Н. Черепнин, А. Гречанинов, Н. Мясковский, С. Прокофьев и др. Разработка Римским-Корсаковым ориентальной тематики («Антар», «Шехеразада», «Золотой петушок») имела неоценимое значение для развития национальных музыкальных культур Закавказья и Средней Азии, а многообразные морские пейзажи («Садко», «Шехеразада», «Сказка о царе Салтане», цикл романсов «У моря» и др.) многое определили в пленерной звукописи француза К. Дебюсси и итальянца О. Респиги.

Е. Гордеева

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

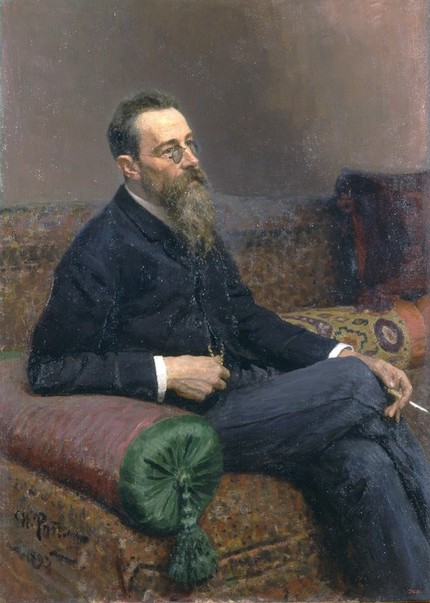

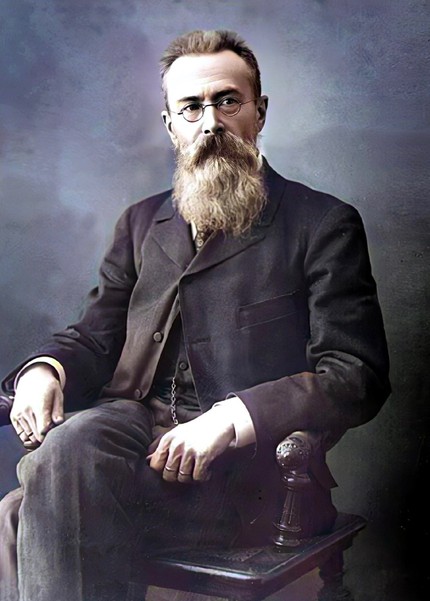

Римский-Корсаков Николай Андреевич (6 (18) III 1844, Тихвин — 8 (21) VI 1908, усадьба Любенск, близ Луги, ныне Псковской обл.) — русский композитор, педагог, дирижёр, музыкально-общественный деятель.

Родился в дворянской семье. Первоначальное общее и музыкальное образование получил дома. В 1856 поступил в петербургский Морской корпус, по окончании которого участвовал в трехгодичном плавании на клипере «Алмаз» (посетил Северную и Южную Америку, ряд стран Западной Европы). В 1859-60 брал уроки у пианиста Ф. А. Канилле, который руководил также первыми опытами Римского-Корсакова в области композиции. В 1861 познакомился с М. А. Балакиревым, В. В. Стасовым, M. П. Мусоргским, Ц. А. Кюи, позднее — с А. П. Бородиным, стал членом Балакиревского кружка («Могучей кучки»), под воздействием которого сформировались его эстетические взгляды, определились национальная основа и направленность творчества, круг тем, образов и жанров.

Под руководством и непосредственным влиянием Балакирева создавались 1-я симфония es-moll (1861-1865), «Увертюра на темы трёх русских песен» (1866), «Сербская фантазия» (1867), некоторые ранние романсы. Творческую индивидуальность Римского-Корсакова выявляют прежде всего программные произведения этих лет — симфоническая музыкальная картина «Садко» (1867) и Вторая симфония «Антар» (1868). Ранний период творчества завершает опера «Псковитянка» (1868-72).

В 70-е гг. музыкальная деятельность Римского-Корсакова значительно расширилась. Он стал профессором Петербургской консерватории (1871, классы практического сочинения, инструментовки, оркестровый), инспектором Музыкантских хоров (духовых оркестров) Морского ведомства (1873-84), директором Бесплатной музыкальной школы (1874-81), дирижёром симфонических концертов (с 1874) и позднее — оперных спектаклей, участвовал (совместно с Балакиревым и А. К. Лядовым) в подготовке к изданию оперных партитур М. И. Глинки.

В середине 70-х гг. интенсивно работал над совершенствованием своей композиторской техники, углублённо изучал гармонию и контрапункт, творения мастеров прошлого. Сочинения этих лет отмечены технической изобретательностью, но в то же время некоторой скованностью творческой фантазии и вдохновения (3-я симфония, 1873; фуги для фортепиано; струный квартет F-dur, 1875; хоры a cappella и др.).

Новый подъём творчества связан с обращением Римского-Корсакова к народной песне. Он составил сборники «100 русских народных песен». (1875-76), «40 песен» (гармонизовал песни, собранные Т. И. Филипповым, 1875-82). Увлечение фольклором, древне-славянскими мифологическими представлениями, поэзией языческого поклонения солнцу, красотой народных обрядов и картин патриархального быта нашло отражение в опере «Майская ночь» (1878-79) и особенно в «весенней сказке» «Снегурочка» (1880-81) — одном из наиболее поэтичных и вдохновенных соч. композитора.

В 80-е гг. Римский-Корсаков возглавил Беляевский кружок, активно участвовал в издательском деле М. П. Беляева и в организованных им «Русских симфонических концертах». Одновременно он был помощником управляющего Придворной певческой капеллой (1883-94), вёл большую работу по редактированию, подготовке к изданию и исполнению произведений своих умерших товарищей — членов «Могучей кучки».

Творчество Римского-Корсакова 80-х гг. связано главным образом с симфоническими жанрами. В эти годы созданы «Сказка» для оркестра (1879-80), ряд сочинений на подлинные русские народные темы, в т. ч. концерт для фортепиано с оркестром (1882-83), симфониетта (1884-85), фантазия для скрипки с оркестром (1886), а также вершинные творения Римского-Корсакова в области симфонической музыки — «Испанское каприччио» (1887) и «Шехеразада» (1888).

Поисками новых оркестровых красок и звучаний отмечена «волшебная опера-балет» «Млада» (1889-90), в которой близкие творчеству Римского-Корсакова ритуально-обрядовые элементы, широко развитые народные сцены и фантастические эпизоды соединяются с обилием внешне декоративных эффектов, рассчитанных на феерически пышную постановку.

В начале 90-х гг. в творческой деятельности Римского-Корсакова наступил перерыв, вызванный, с одной стороны, тяжёлыми переживаниями (смерть матери и двух детей), с другой — стремлением осмыслить новые тенденции в искусстве конца 19 века и наметить дальнейшие пути своего творчества. Римский-Корсаков погрузился в изучение философии, задумал собственное музыкально-эстетическое исследование, написал ряд статей, пересмотрел и отредактировал некоторые из своих ранних сочинений.

С середины 90-х гг. вновь начался интенсивный подъём творчества. Ведущим жанром этого периода становится опера. Римским-Корсаковым были созданы «быль-колядка» «Ночь перед Рождеством» (1894-95), эпическая «опера-былина» «Садко» (1893-96), камерная опера «Моцарт и Сальери» (посвящена памяти А. С. Даргомыжского, 1897), одноактная опера «Боярыня Вера Шелога» (музыкально-драматический пролог к «Псковитянке», 1898), драма на историко-бытовой сюжет «Царская невеста» (1898).

Начиная с «Моцарта и Сальери» внимание Римского-Корсакова сосредоточивается главным образом на проблемах внутреннего мира человека, на лирико-психологических и драматических образах. В поисках новой вокально-мелодической выразительности он создал свыше 40 романсов (1897-98), в т. ч. вокальные циклы «Весной», «Поэту», «У моря». В тот же период написаны три кантаты — «Свитезянка» (на текст баллады А. Мицкевича, 1897), «Песнь о вещем Олеге» (на текст А. С. Пушкина, 1899) и позднее — прелюдия-кантата «Из Гомера» (фрагмент неосуществлённой оперы «Навзикая», 1901).

В начале 1900-х гг. творчество Римского-Корсакова, соприкасаясь с художественными направлениями, выдвинувшимися в русском искусстве конца 19 — начала 20 веков, обогатилось новыми чертами. Характерное для этих направлений тяготение к эстетике чистого созерцания, к любованию красотой и отточенным совершенством формы оказалось во многом близким композитору. Новые тенденции отчётливо проявились в опере «Сказка о царе Салтане» (1899-1900), «осенней сказочке» «Кащей бессмертный» (1901— 1902), в которых сказочная тематика приобретает условную, символистско-аллегорическую трактовку.

Стремясь освоить новые для себя темы и сюжеты, Римский-Корсаков в те же годы создаёт оперы «Сервилия» (на сюжет из истории Древнего Рима, 1900-01) и «Пан воевода» (из польской жизни, посвящена памяти Ф. Шопена, 1901-03). Крупнейшей работой Римского-Корсакова в этот период явилась опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1902-04).

Во время Революции 1905-07 Римский-Корсаков, преподававший в Петербургской консерватории, выступил с активной поддержкой требований бастующих студентов и открыто осудил действия реакционной администрации. В ответ дирекция РМО приняла решение об увольнении Римского-Корсакова из консерватории, вызвавшее волну возмущения и протеста по всей стране. Лишь после предоставления консерватории частичной автономии и смены руководства (директором стал А. К. Глазунов) Римский-Корсаков смог вернуться в консерваторию.

Творческим откликом композитора на революционные события было создание в 1905 симфонической обработки песни «Дубинушка», а также замысел оперы-песни «Стенька Разин» (не осуществлён). Творческий путь Римского-Корсакова завершает опера «Золотой петушок» («небылица в лицах», 1906-07), в которой дана острая, беспощадная сатира на царское самодержавие, лишь слегка завуалированная формой условной оперы-сказки и приёмами старинного театра масок.

Творчество Римского-Корсакова на протяжении многолетней деятельности (свыше 40 лет) подверглось изменениям, отражая потребности времени, эволюционировали и эстетические взгляды композитора, и его стиль. Римский-Корсаков формировался как музыкант в атмосфере общественного подъёма 60-х гг. под воздействием эстетических принципов «Новой русской музыкальной школы». Важнейшие из них — стремление к народности, высокой содержательности, общественной значимости искусства — композитор пронёс через всю жизнь.

Вместе с тем его в большей мере, чем другие членов Балакиревского кружка, интересовали специфические внутренние проблемы искусства. Для Римского-Корсакова характерны выявление эстетического начала в каждом сочинении., стремление к красоте, совершенству выполнения. Отсюда — особое внимание к вопросам профессионализма и своеобразная эстетика мастерства, что сближало принципы Римского-Корсакова с общими тенденциями развития русского искусства конца 19 — начала 20 веков. В творческом облике Римского-Корсакова много сходного с М. И. Глинкой. Прежде всего — гармоничность мировосприятия, внутренняя уравновешенность, тонкий артистизм, безупречный вкус, чувство художественной меры, классическая ясность музыкального мышления.

Круг тем и сюжетов, воплощённых Римским-Корсаковым, широк и многообразен. Как и все «кучкисты», композитор обращался к русской истории, картинам народной жизни, образам Востока, он также затронул область бытовой драмы и лирико-психологическую сферу. Но с наибольшей полнотой дарование Римского-Корсакова выявилось в произведениях, связанных с миром фантастики и разнообразными формами русского народного творчества. Сказка, легенда, былина, миф, обряд определяют не только тематику, но и идейный смысл большинства его сочинений.

Выявляя философский подтекст фольклорных жанров, Римский-Корсаков раскрывает мировоззрение народа: его извечную мечту о лучшей жизни, о счастье, воплощённую в образах светлых сказочных стран и городов (Берендеево царство в «Снегурочке», город Леденец в «Сказке о царе Салтане», Великий Китеж); его нравственные и эстетические идеалы, олицетворением которых служат, с одной стороны, пленительно-чистые и нежные героини опер (Царевна в «Кащее бессмертном», Феврония), с другой — легендарные певцы (Лель, Садко), эти символы неувядаемого народного искусства; его преклонение перед животворной мощью и вечной красотой природы; наконец, неистребимую веру народа в торжество светлых сил, справедливости и добра — источник оптимизма, присущего творчеству Римского-Корсакова.

Отношение Римского-Корсакова к изображаемому также родственно народному искусству. По словам Б. В. Асафьева, «...между личным вчувствованием композитора и объектом его творчества встает прекрасное средостение: а как об этом думает и как бы воплотил свою мысль об этом народ?...». Подобная отстранённость авторской позиции обусловила характерную для Римского-Корсакова объективность тона и преобладание эпических принципов драматургии в большинстве сочинений. С этим же связаны и специфические черты его лирики, всегда искренней и в то же время лишённой эмоциональной напряжённости, — спокойной, цельной и несколько созерцательной.

В творчестве Римского-Корсакова органично соединяется опора на русский музыкальный фольклор (главным образом древнейшие его пласты) и на традиции национальной классики (Глинка) с широким развитием живописно-колористических тенденций романтического искусства, упорядоченностью и уравновешенностью всех элементов музыкального языка. Композитор вводит в свои произведения подлинные народные песни и создаёт собственные мелодии в духе народных. (Особенно типичны для него архаизированные диатонические темы в сложных нечётных размерах, как, например, заключительный хор из «Снегурочки» на 11/4).

Песенные интонации окрашивают и лирическую (преимущественно оперную) мелодику Римского-Корсакова. Но ей, в отличие от народных тем, более свойственны структурная законченность, внутренняя расчленённость и периодическая повторность мотивных звеньев. Типичны для Римского-Корсакова подвижные, богато орнаментированные мелодии инструментального характера, нередко вводимые и в вокальные партии фантастических оперных персонажей (Волхова, Царевна-Лебедь).

Развитие тематического материала у Римского-Корсакова обычно не ведёт к коренным интонационным преобразованиям. Подобно всем «кучкистам», композитор широко и многообразно использует вариационные приёмы, дополняя их полифонией — чаще подголосочной, но нередко и имитационной.

Гармоническое мышление Римского-Корсакова отличается строгой логичностью, ясностью, в нём ощущается рациональное организующее начало. Так, применение натуральных диатонических ладов, идущее от стилистики русской крестьянской песни и балакиревских принципов её обработки, обычно сочетается у Римского-Корсакова с простой трезвучной гармонизацией, использованием аккордов побочных ступеней. Существен вклад композитора в развитие колористических возможностей гармонии. Опираясь на традиции «Руслана и Людмилы», он создал к середине 90-х гг. свою систему ладо-гармонических средств (связана, прежде всего, со сферой фантастических образов), в основе которой — сложные лады: увеличенный, цепной и особенно уменьшенный, с характерным звукорядом тон — полутон, т. н. «гамма Римского-Корсакова».

Колористические тенденции проявляются также в оркестровке, которую Римский-Корсаков рассматривал как неотъемлемую часть замысла («одну из сторон души» сочинения). Он вводит в партитуры многочисленные инструментальные соло и, следуя заветам Глинки, предпочитает звучания чистых тембров густым смешанным краскам. Яркость и виртуозный блеск его оркестра сочетаются с прозрачностью и лёгкостью фактуры, отличающейся безупречной ясностью голосоведения.

Особенности стиля и художественного метода композитора с наибольшей полнотой раскрылись в оперном творчестве. 15 опер Римского-Корсакова представляют необычайное разнообразие жанровых, драматургических, композиционных и стилистических решений. Среди них — сочинения, тяготеющие к номерной структуре («Майская ночь», «Снегурочка», «Царская невеста») и к непрерывному развитию («Моцарт и Сальери», «Кащей бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок»); оперы с широкими массовыми сценами («Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», «Млада», «Садко», «Китеж») и без них («Моцарт и Сальери», «Вера Шелога», «Кащей бессмертный»), с развёрнутыми законченными ансамблями («Царская невеста») и без ансамблей («Моцарт и Сальери», «Золотой петушок»).

В каждом конкретном случае выбор жанра, принципы драматургического и стилистического решения обусловлены сюжетными предпосылками. «Я никогда не верил и не верю, — подчёркивал Римский-Корсаков, — в одну единую истинную оперную форму, считая, что сколько на свете сюжетов, столько (почти столько) должно быть и соответствующих самостоятельных оперных форм». Утверждая взгляд на оперу как на произведение прежде всего музыкальное (см. авторские предисловия к партитурам «Сервилии», «Китежа», «Золотого петушка»), Римский-Корсаков предъявлял в то же время высокие требования к её поэтической основе, единству и выдержанности литературного стиля. Он активно направлял работу либреттистов (крупнейший среди них — В. И. Бельский, автор выдающихся по художественным достоинствам либретто «Сказки о царе Салтане», «Сказания о граде Китеже», «Золотого петушка»). Ряд оперных либретто композитор написал сам.

Подчёркивая главенствующую роль вокального начала в опере, Римский-Корсаков уделял огромное внимание и оркестру, особенно в многочисленных живописно-изобразительных эпизодах, как чисто инструментальных (вступления к «Ночи перед Рождеством», «Садко», «Китежу», 3 антракта в «Сказке о царе Салтане»), так и вокально-симфонических (фантастические сцены в «Садко», сцена на горе Триглаве в «Младе», Шествие в «Золотом петушке»). Композитор симфонизирует оперу, насыщая её сквозным развитием основных интонационно-тематических комплексов. В музыкальные характеристике образов он широко использует лейтмотивы (также лейтгармонии, лейттембры), образующие в поздних операх разветвлённую систему, охватывающую почти весь важнейший тематический материал произведения.

Первая опера Римского-Корсакова — «Псковитянка» (по исторической драме Л. А. Мея, воскрешающей события времён Ивана Грозного) в наибольшей степени отразила эстетические установки Балакиревского кружка. Обращение к переломному периоду русской истории, широкое развитие народных сцен, их драматически действенная трактовка, психологическая разработка образа Грозного, значительная роль речитатива и декламации, тяготение к свободному сквозному развитию сближают эту оперу с жанром народной музыкальной драмы. В то же время в ней сказывается характерная в дальнейшем для Римского-Корсакова повествовательность, спокойная объективность тона, что позволило Асафьеву назвать «Псковитянку» «оперой-летописью».

Новый, специфически корсаковский тип оперы с характерными особенностями драматургии формируется в лирико-комической «Майской ночи» (по Н. В. Гоголю), получает законченное воплощение в «Снегурочке» (по А. Н. Островскому) и сохраняется в последующих произведениях — в «Ночи перед Рождеством» (по Гоголю), отчасти в «Младе». В этих операх Римский-Корсаков отказывается от острых конфликтов, борьбы сильных человеческих личностей (исключение — «Млада»), напряжённого драматического развития. Его увлекает отстоявшийся в обычаях и ритуальных формах быт людей, тесно слитый с жизнью природы, окрашенный народными поверьями и мифологическими представлениями.

В центре внимания не столько само действие, сколько поэтическая атмосфера, в которой оно разворачивается. Широкие обрядовые или игровые сцены на народно-песенной основе (хоровод «Просо», Троицкая песня, русальные песни в «Майской ночи»; проводы масленицы, свадебный обряд, сцена в заповедном лесу в «Снегурочке»; коло в «Младе»; колядки в «Ночи перед Рождеством»), романтически красочные картины природы, фантастические сцены (ночь на берегу пруда в «Майской ночи»; Пролог, волшебные превращения леса, появление Весны из озера в «Снегурочке»; вступление «Святый вечер» в «Ночи перед Рождеством») образуют развёрнутый фон, на котором рельефно выступает лирическая линия главных героев. Природа и быт, нереальное и реальное оттеняют друг друга; это подчёркивается и характерным для Римского-Корсакова приёмом сопоставления контрастных женских образов (Панночка и Ганна в «Майской ночи»; Снегурочка и Купава; тень Млады и Войслава).

Отмеченные тенденции получили развитие в опере «Садко» с её монументальными массовыми сценами (1, 4, 7-я картины), морскими пейзажами (вступление «Окиан-море синее», 5-я картина), фантастикой подводного царства (6-я картина), параллелизмом женских образов (Волхова — Любава). Контраст реальной (жизнь древнего Новгорода) и фантастической (подводное царство) сфер в этой опере ещё глубже проникает в музыкальный язык. Стремясь подчеркнуть специфику жанра эпической «оперы-былины», Римский-Корсаков создаёт для бытовых картин «Садко» особый тип речитатива (по словам композитора, «как бы условно-уставный былинный сказ или распев»). Симфонизированные фантастические сцены обособлены стилистически благодаря применению сложных ладов («гамма Римского-Корсакова»).

Индивидуальны по своему характеру последующие три оперы. Камерные «драматические сцены» «Моцарт и Сальери» (на полный текст «маленькой трагедии» Пушкина) — тонкий психологический этюд. Сложный внутренний мир героев, особенно Сальери, Римский-Корсаков передаёт с помощью гибкого, интонационно-выразительного речитатива и ариозной декламации, истоки которых — в вокальном стиле «Каменного гостя» Даргомыжского.

Опера «Боярыня Вера Шелога» по типу приближается к драматической моноопере. Музыкальное содержание её раскрывается в большой, свободно построенной симфонизированной сцене рассказа Веры. Особое место в оперном творчестве Римского-Корсакова занимает «Царская невеста» (по Мею) с её конфликтной драматургией, напряжённым развитием действия, яркими кульминациями, подчёркнутой ориентацией на классические принципы формообразования. Чёткая расчленённость номерной структуры, главенство вокального начала, обилие арий и развитых, мастерски написанных ансамблей различного состава (от дуэта до секстета) выделяют «Царскую невесту» среди других опер композитора.

Столь же разнообразна и группа поздних опер-сказок. В «Сказке о царе Салтане» (по Пушкину) господствует принцип условности, охватывающий как сферу содержания (сюжет, характеристики персонажей), так и приёмы воплощения. Спектакль стилизован в духе народно-театральных представлений, красочного лубка, узорчатого орнамента. Опора на формы народного искусства предстаёт здесь не как средство, а как своего рода цель, художественная модель, определяющая и стиль произведения, и самый метод творчества (Римский-Корсаков сравнивал его с созданием «рисунка по клеточкам»). Театрально-живописная природа сочинения сказывается также в драматургически значительной роли изобразительных блестяще инструментованных симфонических антрактов, каждому из которых предпослан программный поэтический эпиграф из сказки.

«Золотой петушок» (по Пушкину) развивает во многом аналогичные тенденции, которые подчинены здесь общей сатирической направленности оперы. Задача осмеяния тупости, духовного убожества царя Додона и его окружения решается комплексом приёмов: специфическим отбором народно-песенных тем, их использованием в нарочито несоответствующих сценически ситуациях (например, интонации скоморошьей песни «Шарлатарла из партарлы» в сцене заседания царской думы или мотив «Чижика» в качестве любовной серенады Додона и др.). Интонационной сфере Додонова царства противостоит звуковой мир фантастических персонажей: восточная орнаментика виртуозно- колоратурной партии Шемаханской царицы, мерцающие звучания темы Звездочёта. Значительное место занимают в опере симфонические эпизоды («Сон Додона», сказочное Шествие и др.). По богатству и разнообразию оркестровых красок «Золотой петушок» (как и «Сказка о царе Салтане») — одна из самых блестящих партитур Римского-Корсакова.

В опере «Кащей бессмертный» (сюжет E. M. Петровского, либретто Римского-Корсакова) господствует однотонный, «тёмный» колорит, связанный с воплощением сил зла. При внешнем несходстве образов немощного злобного старца Кащея и жестокой, но обольстительно-прекрасной Кащеевны их музыкальные характеристики во многом родственны. Общий сумрачно-зловещий характер произведения определяют холодные тембры низких деревянных духовых, «колючие» звучания засурдиненной меди и струнных sul ponticello, крайне обострённая, «пряная», изобилующая диссонантными сочетаниями и эллиптическими последованиями гармония, основанная на системе сложных ладов.

Важнейшие идейные, драматургические и стилевые тенденции оперного творчества Римского-Корсакова во многом обобщает сложная, многоплановая и вместе с тем исключительно цельная концепция «Сказания о невидимом граде Китеже...». Стержневая для композитора проблема борьбы добра и зла, преломлённая сквозь призму поэтической легенды и религиозно-христианских представлений, даётся здесь в двух аспектах — народно-патриотическом и этическом (нравственно-философском). Первый из них связан с темой нашествия татарских орд на Русь, второй раскрывается в противопоставлении полярных мироощущений, жизненных философий, носители которых — центральные персонажи: чистая сердцем, устремлённая к свету и радости дева Феврония и горький пьяница, предатель Гришка Кутерьма.

Драматургическая многослойность оперы ведёт к сочетанию и взаимодействию эпического, драматического и лирического принципов воплощения в рамках эпико-повествовательного в своей основе жанра сказания. Она выявляется в разнообразии массовых сцен — жанрово-бытовых (в Малом Китеже), драматически-конфликтных, действенных (нашествие татар), ораториально-статических (в Великом Китеже, в невидимом граде), в различных решениях образов — эпически обобщённом (Князь Юрий, Поярок, Всеволод), драматическом, психологически углублённом (Гришка Кутерьма), лирическом (Феврония).

Симфонизированная музыкальная драматургия «Сказания» опирается на последовательное сквозное развитие важнейших интонационно-тематических комплексов, связанных с основными идеями оперы. Узлами этого развития становятся симфонические или вокально-симфонические эпизоды: вступление «Похвала пустыне», монологи Февронии (в 1-м и 4-м дейстивях), антракты «Сеча при Керженце» и «Хождение в невидимый град».

Симфоническое творчество Римского-Корсакова в сравнении с оперным не столь масштабно и многообразно. Однако и в эту область он внёс яркий и своеобразный вклад. Основное направление симфонизма определяют общие принципы эстетики Римского-Корсакова, а также глубокая и органическая связь с традициями Глинки, усвоение опыта Балакирева и отчасти западно-европейских романтиков (Г. Берлиоза, Ф. Листа). Римскому-Корсакову не была близка сфера «чистого» обобщённого инструментализма. Две его непрограммные симфонии (Первая и Третья), несмотря на ряд удачных страниц, не стали крупными творческими достижениями автора.

Образная конкретность музыкального мышления композитора определила его склонность к программному (главным образом живописному, изобразительному) и жанровому (связанному с народным песенным и танцевальным тематизмом) симфонизму. Отсюда характерный выбор жанров и форм — увертюра (фантазия), симфоническая картина, сюита и определенная направленность стиля — тяготение к вариационности, орнаментике в развитии материала, особое внимание к колористическим возможностям гармонии и оркестровки.

Основные симфонические произведения созданы в 60-е и 80-е гг. 1-я симфония — хронологически наиболее ранний образец русской национальной симфонии. Этапную роль в формировании симфонического стиля композитора сыграли музыкальная картина «Садко» («эпизод из былины») и симфоническая сюита (2-я симфония) «Антар» (по одноименной восточной повести О. И. Сенковского). Обращение к миру русской народной фантастики и восточной сказочности раскрыло характернейшие стороны художественной индивидуальности Римского-Корсакова — его музыкально-живописный дар. Свободная композиция обоих произведений, с непринуждённой сменой эпизодов, обусловленной сюжетной канвой, отражает эстетические установки «Новой русской школы». Конструктивно объединяющим фактором в «Садко» служит излюбленный Балакиревым приём обрамления (тема моря), в «Антаре» — сквозное проведение через все части симфонии лейтмотива главного героя, родственное принципам программного симфонизма Берлиоза.

Эволюция симфонического творчества в 80-е гг. проявилась главным образом в отказе от детально разработанных «сюжетных» программ, в стремлении к обобщённой передаче содержания и (как следствие) к более прочной опоре на классические приёмы формообразования, к закруглённости и стройности композиции. Новые тенденции отчасти обнаруживаются уже в «Сказке». Предпосланный ей пушкинский текст из пролога к «Руслану и Людмиле» используется не в качестве программы, а как поэтический эпиграф, допускающий свободное толкование серии фантастических образов. Значительным произведением этих лет явился концерт для фортепиано с оркестром, национальный тематизм которого (рекрутская песня) своеобразно сочетается с принципами, идущими от Листа (поэмная трактовка одночастной, точнее моноциклической формы; монотематические преобразования материала; приёмы фортепианнного изложения).

Своеобразно решена пьеса на темы церковного обихода «Светлый праздник» («Воскресная увертюра»), в которой композитор стремился (по его собственным словам) передать «легендарную и языческую сторону праздника». Отсюда и жанровый характер основного раздела (Allegro) увертюры с колокольными звучаниями, трактованными как «плясовая церковная музыка».

Жанровую и программную линии симфонизма Римского-Корсакова завершают два шедевра — «Испанское каприччио» и «Шехеразада». В «Каприччио» яркие темпераментные зарисовки народного быта Испании, продолжающие традиции испанских увертюр Глинки, сочетаются с оригинальным собственно музыкальным замыслом; это произведение — род блестящего концерта для оркестра (тембровые и виртуозно-технические возможности каждого инструмента раскрываются в многочисленных соло и импровизационных каденциях).

Чертами концертности отмечена и партитура симфонической сюиты «Шехеразада». В отличие от «Антара», образы сказочного Востока в ней не связаны с определенным сюжетом. Этому отвечает и обобщённая трактовка важнейших лейтмотивов, не закреплённых за определенными образами и подвергающихся свободному переосмыслению (например, тема Шахрияра становится темой моря в первой части сюиты). Тематическое единство, сквозное симфонического развитие, синтезирующая роль финала придают сюите исключительную цельность и роднят её с симфонией. Пластическая красота и рельефность тем, ритмическое богатство, блестящая оркестровка и совершенство формы делают «Шехеразаду» одним из выдающихся произведений русской музыки, посвященных Востоку.

Симфоническое творчество Римского-Корсакова дополняют и обогащают оркестровые фрагменты его опер. Часть их вошла в составленные Римским-Корсаковым сюиты из «Снегурочки», «Млады», «Ночи перед Рождеством», «Сказки о царе Салтане», «Пана воеводы». К ним примыкают: музыка к драме Мея «Псковитянка» (на основе второй, неопубликованной редакции оперы), «Ночь на горе Триглаве» (концертное переложение для оркестра третьего действия «Млады») и симфоническая транскрипция Шествия из «Золотого петушка». С оперной музыкой связаны и немногие в творчестве Римского-Корсакова образы драматического симфонизма: увертюры к операм «Псковитянка», «Вера Шелога», «Царская невеста», эпико-драматический антракт «Сеча при Керженце» из третьего действия «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

Особую группу составляют произведения для духовых инструментов (написаны в период работы Римского-Корсакова на посту инспектора духовых оркестров с целью расширения их репертуара) — концерт для тромбона (1877), концертштюк для кларнета (1877), вариации на тему Глинки для гобоя (1878), все в сопровождении духового оркестра.

Из камерных сочинений Римского-Корсакова наибольшую художественную ценность представляют романсы (всего 79). Они образуют самостоятельную, почти не соприкасающуюся с оперно-симфонической тематикой и стилистикой область творчества, замкнутую главным образом в сфере лирики — эмоционально уравновешенной, окрашенной преимущественно в светлые тона спокойной созерцательности или элегические раздумья. Их тексты свидетельствуют о строгом взыскательном вкусе композитора. Они принадлежат крупнейшим поэтам — Пушкину, А. К. Толстому, А. Н. Майкову; ряд романсов написан на стихи Л. А. Мея, А. А. Фета, Г. Гейне, Дж. Байрона.

Ранние романсы (1865-70) включают художественно совершенные образцы пейзажной и восточной лирики Римского-Корсакова: «На холмах Грузии», «Ель и пальма», «Восточный романс» («Пленившись розой, соловей»), «Как небеса твой взор блистает» и др. Лучшие романсы 60-х гг. раскрывают творческую индивидуальность автора: гармоничность его мироощущения, тонкое поэтическое чувство природы, стремление к законченности и единству выражения. Однако в их решении ощущается влияние балакиревских приёмов: основой музыкального замысла нередко становится фортепианная партия, которая и определяет общий характер романса, а иногда непосредственно отражает образы стихотворения с помощью красочно изобразительных деталей гармонии и фактуры. Декламационная вокальная партия при этом более тесно связана с особенностями синтаксической структуры и выразительности произнесения текста.

Романсы 70-80-х гг. близки ранним, но в целом уступают им в непосредственности и яркости образов, что более всего заметно при обращении композитора к драматическим, психологически насыщенным текстам («Заклинание», «Для берегов отчизны дальной»). Особенности стиля романсов 90-х гг. во многом определяются поисками новой вокальной выразительности. Поздние романсы при всём их разнообразии отличаются от ранних иной направленностью самого творческого процесса. Исходным звеном и одновременно основой музыкального образа становится вокальная партия, в которой композитор стремится слить воедино естественную декламацию (следующую «за изгибами текста») с широкой кантиленой, обладающей пластической завершённостью и самоценной красотой. Фортепианное сопровождение, как отмечает сам Римский-Корсаков, «складывалось и вырабатывалось после сочинения мелодии». Эти тенденции получили наиболее полное и законченное выражение в романсах-элегиях: «О, если б ты могла», «О чём в тиши ночей», «Редеет облаков летучая гряда», «Ненастный день потух».

В эти же годы написаны вокальные циклы «Весной», «У моря», «Поэту». Первые два в основном передают настроения, связанные с романтическим восприятием природы («Весной» — в более обобщённом выражении, «У моря» — со значительной ролью звуко-изобразительных элементов в фортепианной партии). В цикле «Поэту» близкая Римскому-Корсакову тема искусства, творческого вдохновения, предназначения художника раскрывается в лирико-философском плане. Среди романсов Римского-Корсакова несколько обособленны два ариозо для баса: «Анчар» (1882, окончательная редакция 1897) и «Пророк» (1897), объединяющие в себе черты баллады и монолога.

Хоровые сочинения Римского-Корсакова немногочисленны. Часть их была создана в период «технического перевооружения» композитора (1875-79) — хоры a cappella, хоровые обработки народных песен, а также ряд духовных сочинений (1884). Большую художественную ценность представляют три кантаты для солистов, хора и оркестра. В каждой из них композитор решает определенную творческую задачу, связанную с использованием различных вокально-исполнительских составов: в «Свитезянке» — смешанного (сопрано, тенор и смешанный хор), в «Песне о вещем Олеге» — мужского (тенор, баритон и муж. хор), в прелюдии-кантате «Из Гомера» — женского (три солистки и женский хор).

Велико культурно-историческое значение редакторской деятельности Римского-Корсакова, благодаря которой были опубликованы и исполнены многие шедевры русской музыки. Римский-Корсаков дважды готовил к изданию оперные партитуры Глинки (совместно с Балакиревым и Лядовым, 1877-81; с Глазуновым, к 100-летию со дня рождения Глинки, 1904). Дважды оркестровал «Каменного гостя» Даргомыжского (1870 и 1897-1902). Вместе с Глазуновым завершил, отредактировал и частично оркестровал «Князя Игоря» (1887-90) и инструментовал ряд романсов Бородина.

Редакторской обработке Римского-Корсакова подверглось почти всё творческое наследие Мусоргского: он завершил, отредактировал и оркестровал «Хованщину» (1881-83), осуществил свою редакцию и инструментовку «Бориса Годунова» (1895-96, дополнил в 1906), а также свободную обработку и оркестровую редакцию симфонической картины «Ночь на Лысой горе» (1886), отредактировал и оркестровал ряд фрагментов неоконченной оперы «Саламбо», симфонические пьесы (Интермеццо, Скерцо), хоры. Римский-Корсаков подготовил к изданию рукопись «Женитьбы» (1906) и большей части камерно-вокальных произведений (несколько из них инструментовал).

Эта огромная работа, способствовавшая пропаганде творчества Мусоргского, не лишена вместе с тем внутренней противоречивости, т. к. сделанные Римским-Корсаковым редакции несут глубокий отпечаток его композиторской личности, эстетических воззрений и вкусов. В результате характерные особенности стиля Мусоргского (прежде всего интонационные, ладовые, гармонические) подверглись существенным изменениям.

Выдающаяся роль в развитии отечественной музыкальной культуры принадлежит Римскому-Корсакову-педагогу, воспитавшему за 37 лет работы в консерватории свыше 200 композиторов, дирижёров, музыковедов. Он был создателем композиторской школы. Среди его учеников — А. К. Глазунов, А. К. Лядов, А. С. Аренский, M. M. Ипполитов-Иванов, И. Ф. Стравинский, Н. Н. Черепнин, А. Т. Гречанинов, В. А. Золотарёв, Н. Я. Мясковский, С. С. Прокофьев, М. Ф. Гнесин, Б. В. Асафьев, А. В. Оссовский. Значительный вклад внёс Римский-Корсаков в развитие музыкальной культуры народов России. Многие из его учеников стали крупными деятелями национальных музыкальных школ — Украины (Н. В. Лысенко, Я. С. Стеновой, Ф. С. Акименко), Латвии (А. А. Юрьян, Я. Витол, Э. Мелнгайлис), Эстонии (Р. И. Тобиас, А. Й. Капп), Литвы (К. М. Галкаускас), Армении (М. Г. Екмалян, А. А. Спендиаров), Грузии (М. А. Баланчивадзе).

Большое внимание Римский-Корсаков уделял организации учебного процесса: ему принадлежат статьи «О музыкальном образовании» (1892), «Проект преобразования программы теории музыки и практического сочинения в консерваториях» (1901). Частичным обобщением огромного педагогического опыта Римского-Корсакова явились созданные им руководства: «Учебник гармонии» (ч. 1-2, 1884-85; переделан в «Практический учебник гармонии», 1886) и «Основы оркестровки» (1908, изд. 1913).

Среди литературных работ Римского-Корсакова выделяются рецензия на оперу Направника «Нижегородцы» (1869), статья «Вагнер и Даргомыжский» (1892), а также анализ оперы «Снегурочка». Ценнейший материал по истории русской музыкальной культуры второй половины 19 века содержит его автобиографическая книга «Летопись моей музыкальной жизни» (1876-1906, издана в 1909), которая способствовала осознанию автором собственного творческого пути.

Неоценимое просветительское значение имели выступления Римского-Корсакова как дирижёра. В концертах Бесплатной музыкальной школы, РМО, «Русских симфонических концертах» он пропагандировал произведения русских классиков, творчество композиторов «Могучей кучки», сочинения современников — Глазунова, П. И. Чайковского, С. И. Танеева, С. В. Рахманинова и др.

Многогранная деятельность Римского-Корсакова оставила глубокий след в истории мировой музыкальной культуры. Его творчество оказало воздействие не только на отечественных композиторов (Глазунов, Лядов, Спендиаров, Стравинский, Прокофьев), но ощутимо повлияло и на западно-европейскую музыку (К. Дебюсси, М. Равель, О. Респиги, А. Бакс).

В 1944 году в связи со 100-летием со дня рождения Римского-Корсакова на родине композитора в г. Тихвине был открыт дом-музей, в 1971 в Ленинграде — музей-квартира (в квартире, где композитор провёл последние 15 лет). Имя Римского-Корсакова присвоено Ленинградской консерватории, перед её зданием поставлен памятник Римского-Корсакова работы скульпторов В. Я. Боголюбова и В. И. Ингал (1952).

О. Б. Степанов

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Список сочинений, даты и литература

• Характеристика творчества

• Симфоническое творчество

• Камерно-инструментальное творчество

• Хоровое творчество

• Романсы