Довольно облаков, туманов и аквариумов, водяных нимф и ароматов ночи; нам нужна музыка земная, музыка повседневности!...

Ж. Кокто

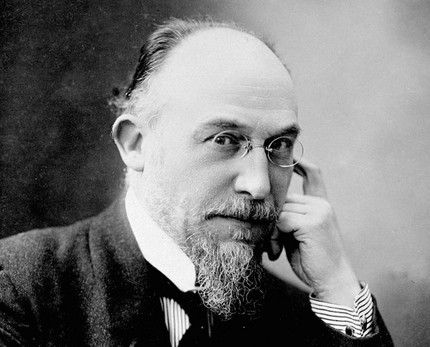

Эрик Сати — один из самых парадоксальных французских композиторов. Он не раз удивлял современников, активно выступая в своих творческих декларациях против того, что еще недавно ревностно защищал. В 1890-е гг., познакомившись с К. Дебюсси, Сати выступал против слепого подражания Р. Вагнеру, за развитие нарождающегося музыкального импрессионизма, который символизировал возрождение французского национального искусства.

Впоследствии композитор нападал на эпигонов импрессионизма, противопоставляя его расплывчатости и утонченности четкость, простоту, строгость линеарного письма. Молодые композиторы «Шестёрки» испытывали сильное воздействие Сати. В композиторе жил беспокойный бунтарский дух, призывавший к ниспровержению традиций. Сати увлекал молодежь смелым вызовом обывательскому вкусу, своими независимыми, эстетическими суждениями.

Сати родился в семье портового маклера. Среди близких не было музыкантов, и рано проявившееся влечение к музыке осталось незамеченным. Лишь когда Эрику исполнилось 12 лет, — семья перебралась в Париж, — начались серьезные занятия музыкой. В 18 лет Сати поступает в Парижскую консерваторию, некоторое время изучает там гармонию и другие теоретические предметы, берет уроки игры на фортепиано. Но неудовлетворенный обучением, он оставляет занятия и уходит добровольцем в армию.

Вернувшись через год в Париж, он работает тапером в маленьких кафе на Монмартре, где знакомится с К. Дебюсси, который заинтересовался оригинальными гармониями в импровизациях молодого пианиста и даже взялся за оркестровку его фортепианного цикла «Гимнопедии». Знакомство перешло в длительную дружбу. Влияние Сати помогло Дебюсси преодолеть юношеское увлечение творчеством Вагнера.

В 1898 г. Сати перебирается в пригород Парижа Аркёй. Он поселился в скромной комнате на втором этаже над маленьким кафе, и никто из друзей не мог проникнуть в это убежище композитора. За Сати укрепилось прозвище «Аркейский отшельник». Он жил в одиночестве, избегая встреч с издателями, уклоняясь от выгодных предложений театров. Время от времени он появлялся в Париже с каким-нибудь новым сочинением. Весь музыкальный Париж повторял остроты Сати, его меткие, иронические афоризмы об искусстве, о коллегах-композиторах.

В 1905-08 гг. в возрасте 39 лет Сати поступает в Schola cantorum, где занимается контрапунктом и композицией у О. Серье и А. Русселя. Ранние сочинения Сати относятся к концу 80-90-х гг.: 3 «Гимнопедии», «Месса бедняков» для хора и органа, «Холодные пьесы» для фортепиано.

В 20-х гг. он начинает публиковать сборники фортепианных пьес, необычных по форме, с экстравагантными названиями: «Три пьесы в форме груши», «В лошадиной шкуре», «Автоматические описания», «Сушеные эмбрионы». К этому же периоду относится также ряд эффектных мелодичных песенок-вальсов, быстро завоевавших популярность. В 1915 г. Сати сближается с поэтом, драматургом и музыкальным критиком Ж. Кокто, который предложил ему в содружестве с П. Пикассо написать балет для труппы С. Дягилева. Премьера балета «Парад» состоялась в 1917 г. под управлением Э. Ансерме.

Нарочитый примитивизм и подчеркнутое пренебрежение к красоте звучания, введение в партитуру звуков автомобильных сирен, стрекота пишущей машинки и других шумов вызвало шумный скандал в публике и нападки критики, что не обескуражило композитора и его друзей. В музыке «Парада» Сати воссоздал дух мюзик-холла, интонации и ритмы бытовых уличных мелодий.

Написанная в 1918 г. музыка «симфонических драм с пением Сократ» на текст подлинных диалогов Платона, напротив, отличается ясностью, сдержанностью, даже суровостью, отсутствием внешних эффектов. Это полная противоположность «Параду», несмотря на то, что эти сочинения разделяет всего лишь год. Закончив «Сократа», Сати стал проводить в жизнь идею меблировочной музыки, представляющей как бы звуковой фон повседневной жизни.

Последние годы жизни Сати провел в уединении, живя в Аркее. Он порвал всякие отношения с «Шестеркой» и собрал вокруг себя новую группу композиторов, которая получила название «Аркёйская школа». (В нее входили композиторы М. Жакоб, А. Клике-Плейель, А. Соге, дирижер Р. Дезормьер). Основным эстетическим принципом этого творческого союза было стремление к новому демократическому искусству. Смерть Сати прошла почти незамеченной. Только в конце 50-х гг. наблюдается подъем интереса к его творческому наследию, появляются грамзаписи его фортепианных и вокальных сочинений.

В. Ильева

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Сати, Эрик Альфред Лесли (фр. Éric Alfred Leslie Satie; 17 V 1866, Онфлёр, департамент Кальвадос — 1 VII 1925, Аркёй, близ Парижа) — французский композитор. Член Коммунистической партии Франции с 1920.

В 1884 поступил в Парижскую консерваторию, где некоторое время изучал игру на фортепиано, гармонию и другие теоретические предметы, но, неудовлетворённый обучением, оставил занятия и добровольцем ушёл в армию; через год вернулся в Париж. Играл на фортепиано в маленьких кафе на Монмартре. Там познакомился с К. Дебюсси (в 1891), дружба с которым длилась долгие годы. В 1905–08, уже в зрелом возрасте, Сати занимался в «Схола канторум» в Париже у О. Серье и А. Русселя (контрапункт и композиция).

К ранним произведениям Сати относятся 3 сарабанды (1887), 3 «Гимнопедии» (1888), 4 прелюдии (1893) для фортепиано, «Месса бедняков» для хора и органа (1895), «Холодные пьесы» для фортепиано (1897) и др. В начале 20 в. начал публиковать небольшие сборники пьес для фортепиано; сочинения лаконичные, необычные по форме, без претензий на красивость, с экстравагантными названиями: «Три пьесы в форме груши» (1903), «В лошадиной шкуре» (1911), «Автоматические описания» (1913), «Сушёные эмбрионы» (1913). К этому периоду относится также ряд эффектных мелодичных песенок-вальсов, быстро завоевавших популярность.

В 1915 Сати сблизился с поэтом, драматургом и музыкальным критиком Ж. Кокто, который предложил ему в содружестве с П. Пикассо написать балет для труппы С. П. Дягилева. Премьера балета Сати «Парад» состоялась 18 мая 1917 (дирижер — Э. Ансерме). Необычность звучания (в музыке слышались автомобильные сирены, стрекот пишущей машинки, гул пропеллеров и др. шумы), абстрактные геометрические формы костюмов привели в негодование публику, вызвав шумный скандал и ярые нападки критиков. В декоративной музыке «Парада» Сати воссоздал дух мюзик-холла, интонации и ритмы бытовых уличных мелодий.

Музыкальный язык лучшего сочинения Сати — симфонической драмы с пением «Сократ» (1918; написана на текст подлинных диалогов Платона) — отличается ясностью, сдержанностью, даже суровостью, свободен от внешних эффектов; это сочинение является полной противоположностью «Параду».

Многие молодые французские композиторы восторженно приняли произведения Сати. Образовавшаяся в 1920 «Шестёрка» испытала сильное воздействие Сати, который стал её духовным «гидом».

Сати часто называли «человеком противоречий». Способный на самые неожиданные поступки, он и в творческих декларациях не раз изменял свои взгляды на прямо противоположные. Активно выступая против слепого подражания Р. Вагнеру, за развитие французского национального искусства, поддерживая импрессионизм, Сати столь же рьяно нападал на его эпигонов, противопоставляя импрессионизму чёткость, простоту, строгость линеарного письма.

Закончив философско-драматические сцены «Сократ», Сати вдруг стал проводить в жизнь идею «меблировочной музыки» («musique d’ameublement»), представляющей собой как бы звуковой фон повседневной жизни. «Сати — самый изменчивый человек на свете. Кто знает, сколько раз он менял свои эстетические и моральные принципы», — пишет П. Ландорми.

Сати долгое время жил в Аркёе, последние годы жизни провёл в уединении. Он порвал всякие отношения с «Шестёркой», собрав вокруг себя в 20-е гг. новую группу молодых композиторов, получившую наименование Аркёйская школа.

Сочинения:

музыкально-драматические сцены — Сократ (для 4 сопрано и камерного оркестра, 1918, зал Шатле, Париж; там же в 1961, в исполнении труппы Западно-берлинского оперного театра); балеты, в т. ч. Успуд (Uspud, 1892), Парад (Parade, 1917, Париж), Эксцентрическая красавица (La Belle excentrique, 1920), Меркурий (1924, Париж; декорации П. Пикассо), Перерыв (Relâche, 1924, там же), Джек в стойле (Jack in the box, музыка к пантомиме, 1899; сохранилась в фортепианном варианте, оркестрована Д. Мийо в 1929, исполнена балетной труппой Дягилева в 1936); оперетты, в т. ч. Женевьева Брабантская (опера-миниатюра для марионеток, 1899, пост. 1926, Париж), Ловушка (Плот) Медузы (La piege de Meduse; либретто Сати, 1921, Париж): для оркестра — В лошадиной шкуре (En habit de cheval, 2 хорала и 2 фуги, сохранился фортепианный вариант), Пять гримас для Сна в летнюю ночь (Cinq grimaces pour le Songe d’une nuit d’ete, 1914), Три маленькие пьесы в оправе для малого орк. (Trois petites pieces montees, 1919), для фортепиано, в т. ч. 3 сарабанды (1887), 3 Гимнопедии (1887), 3 Гноссиенны (1890), 4 прелюдии (1893), Настоящие вялые прелюдии (Veritables preludes flasques, 1912), Спорт и развлечения (Sports et divertissements, 1914, цикл миниатюр), 5 ноктюрнов (1919) и др., Пастораль, хорал и фуга; для фортепианного дуэта — Неприятные заметки (Apercus desagreables, 1808–1812); Вещи, увиденные справа и слева (без очков) (Choses vues, а droit et, а gauche, 1912) для скрипки и фортепиано; Поэмы любви (Poemes d’amour, для голоса и фортепиано, 1914), Месса бедняков (Messe des pauvres, для хора с органом, 1895); романсы, в т. ч. посвященная Дебюсси — Элегия; песни.

Литературные сочинения: Memoires d’un amnesique, P., 1912 (Bulletin «SIM»); Propos, а propos, Liege, 1954.

Литература: Розеншильд К., Молодой Дебюсси и его современники, М., 1963, с. 44–70; Шнеерсон Г., Французская музыка XX века, М., 1964, 1970; Филенко Г., Э. Сати, в сб.: Вопросы теории и эстетики музыки, вып. 5, Л., 1967, с. 100–41; Roberts W. W., The problem of Erik Satie, «ML», 1923, v. 4; Koechlin Ch., A la mйmoire d’Erik Satie, «Journal des Debates», 1926, 16 mai; Templier P. D., Erik Satie, P., 1932; Lambert C., Erik Satie and his «musique d’ameublement», в его кн.: «Music ho!», L., 1934; Meilers W. H., Erik Satie and the «Problem» of contemporary music, «ML», 1942, v. 23; Landоrmy P., La musique francaise aprиs Debussy, P., 1943, p. 54; Meyers R., The strange case of Erik Satie, «Musical times», 1945, July; Cocteau J., Erik Satie, Liиge, 1957; Shattuck R., The banquet years, N. Y., 1958; Соmbarieu J. et Dumesnil R., Histoire de la musique. Dиs origines, а la mort de Beethoven, t. 4, P., 1958 (с небольшими сокр. глава в рус. пер. — Дюмениль Р., Современник Дебюсси, «СМ», 1966, No 10); Wehmeyer G., Erik Satie, Regensburg, 1974; его же, Satie und Werden der Multimedia-Idee, «OMz», 1975, H. 8; Wilkins N., The writings of Erik Satie: miscellaneous fragments, «ML», 1975, v. 56, No 3–4.

И. А. Медведева

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.