После «Спящей красавицы» и «Щелкунчика» Григорович обратился к «Лебединому озеру».

В сокровищнице балетной классики есть партитуры, которые всегда будут волновать воображение балетмейстеров, вдохновлять на поиски новых, все более глубоких и точных хореографических интерпретаций и решений. Как «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Гроза» и «Бесприданница» будут «вечными» спутниками драматического театра, так никогда не перестанет звучать в балетных театрах музыка «Лебединого озера», «Спящей красавицы» и «Щелкунчика».

Как бы ни были замечательны создания таких хореографов прошлого, как Л. Иванов, М. Петипа, А. Горский, балетмейстеры всегда будут стремиться найти свое, новое хореографическое прочтение гениальных балетов-симфоний. Этого требует логика развития искусства, движение времени.

Надо сказать, что работа над новой редакцией имела как бы несколько этапов, спектакль рождался сложно, в острой борьбе мнений, в напряженных поисках сценической «истины».

Генеральная репетиция, показанная в июне 1969 года, во многом отличалась от премьеры, состоявшейся в следующем сезоне.

В нашу задачу не входит сравнивать два этих варианта, но тем не менее необходимо рассказать о первоначальной концепции спектакля, ибо она, при всей своей спорности, отличалась смелостью и глубиной художественного решения. Неизвестно, вернется ли когда-нибудь сам Григорович или кто-нибудь другой к этому решению, но было бы несправедливым забыть его, не попытаться запечатлеть эту, несомненно интересную, попытку нового прочтения партитуры Чайковского. Хотя этот вариант спектакля был показан только на двух генеральных репетициях, тем не менее он должен занять свое место в истории творческого постижения и воплощения гениального произведения Чайковского.

Григорович и музыкальный руководитель постановки дирижер А. Жюрайтис произвели тщательную «реставрацию» первоначальной музыкальной редакции Чайковского — были раскрыты многие купюры, восстановлен ряд музыкальных эпизодов, имеющих, как стало очевидным, важное драматургическое значение, изъяты вставлявшиеся раньше фортепианные пьесы и т. п.

Вся новая концепция спектакля вытекала из постижения философского смысла музыки Чайковского. Академик Б. Асафьев писал, что «хореографическое содержание „Лебединого озера“ волнует только и только своим психологическим реализмом, своей лирически раскрытой драмой» (И. Глебов (Б. Асафьев), К постановке балета «Лебединое озеро», oП. 1934, стр. 25.). Григорович «солидарен» с этим категоричным асафьевским «только и только», он стремится избавиться от поверхностной иллюстративности, наивной сказочности, эффектной дивертисментности, от всего, что может мешать раскрытию психологической реальности лирической драмы, воплощенной в условных образах балета.

Балетмейстер стремится поставить «Лебединое озеро» как своеобразную романтическую трагедию, в основе которой лежит «вечный» конфликт идеала и обыденности, мечты и прозы. «Лебединое озеро» становится повестью о порывах, сомнениях, заблуждениях и духовном возмужании юной, поэтически настроенной души, о поисках идеала, о его потере и обретении. Недаром спектакль начинается с танцевального выхода принца, рисующего образ светлой, порывистой, полной надежд юности.

В замке празднуется день совершеннолетия принца. Около него всегда чопорный наставник и озорной шут — мир принца должен быть очерчен кругом его долга, его царственных обязанностей и узаконенных дворцовых увеселений и забав. Происходит торжественный обряд посвящения в рыцари: коленопреклоненному принцу вручают рыцарский меч, на него надевают тяжелую цепь — знак королевской власти.

Для него и с ним танцуют прекрасные дамы и придворные кавалеры, в его честь поднимаются тяжелые кубки, в его жизни все заранее предопределено — могущество, власть, долг рыцарства, женитьба, череда издавна установленных дворцовых церемоний, обрядов и празднеств.

Но юной, порывистой душе трудно примириться с этой предначертанностью, принца томит тоска о неизведанном. Опускается геральдический занавес, словно отрезающий принца от всего окружающего, и в эту минуту одиночества и раздумья появляется Злой гений…

Концепция образа Злого гения в этом варианте постановки очень сложна. Это не просто сказочный колдун, волшебник в облике коршуна или зловещего филина. Это своеобразный «двойник» принца, неотступно следующая за ним тень. Именно Злой гений, появляясь в финале первой картины, манит принца прекрасной мечтой, воплощенной в образе белокрылой девушки-птицы, и он же потом обманом и коварством разрушает эту мечту, пленяя принца чарами обольстительной Одиллии.

Злой гений в «Лебедином озере» Григоровича — это воплощение рока, фатума, столь часто встречающегося во многих произведениях Чайковского, это образ, рожденный определенными мотивами русской поэзии и, пожалуй, более всего пушкинским «Демоном».

Я позволю себе напомнить замечательное стихотворение Пушкина, ибо оно яснее всего может рассказать о первоначальном замысле спектакля, который представляется как бы лирической исповедью принца. А возникающая рядом с принцем черная, порывистая фигура — это пушкинский «злобный гений», «тайно навещающий» романтического героя:

Его улыбка, чудный взгляд,

Его язвительные речи

Вливали в душу хладный яд.

Неистощимой клеветою

Он провиденье искушал;

Он звал прекрасное мечтою;

Он вдохновенье презирал;

Не верил он любви, свободе;

На жизнь насмешливо глядел…

И весь спектакль становился как бы повестью о борьбе принца с духом «отрицанья и сомненья», о борьбе со злым, скептическим искушением за верность высокому и прекрасному идеалу.

Этот идеал воплощен в облике Одетты, девушки-лебедя, девушки-птицы, существа идеальной чистоты и нежности.

Лебединое озеро — это не просто романтический ландшафт, не «место охоты», а образ поэтической мечты о гармоничном и совершенном мире.

Этот замысел подчеркивал и художник Вирсаладзе, когда лебединое озеро вдруг начинало светиться и проступать сквозь очертания готического замка, в котором развивалось «реальное» действие балета. Происходила не обычная смена декораций, а совершалось как бы наглядное «погружение» в мир мечты, уход, отключение от реальности, от обыденности.

В соответствии с этим замыслом Григорович строил четкую композицию спектакля — каждое действие состояло из двух картин, реальной и фантастической. Постепенно «размывались», исчезали контуры дворцового зала и шум пышного праздника сменялся таинственной и прекрасной тишиной лебединого озера.

Лебединое озеро — это мечта принца о гармонии, о совершенной любви. Но, поддавшись обману и искушению Злого гения, приняв коварную Одиллию за Одетту, принц невольно изменял своей мечте, предавал ее. Наступало неизбежное трагическое возмездие, Одетта погибала во время бури, возмутившей тихую гладь лебединого озера.

Казалось бы, совершалось то, о чем пишет Пушкин в своей заметке о стихотворении «Демон»: «В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противуречия существенности рождают в нем сомнения, чувство мучительное, но непродолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души» (А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 6-ти томах, т. 5, М., Гослитиздат, 1950, стр. 33.).

Но Злой гений «Лебединого озера» преждевременно торжествовал победу. Одетта, белокрылая мечта принца, гибнет, но в финале спектакля он, уже пройдя через все испытания, обманы и обольщения, пережив сознание трагической вины, снова, как во втором акте, клянется в вечной верности своей мечте, своему идеалу. В нем не уничтожены «лучшие надежды», высокий нравственный идеал торжествует даже в гибели, даже в смерти. Эта тема всей русской литературы и музыки, тема Пушкина и Чайковского, Чехова и Блока, находила свое воплощение в трагическом и светлом финале.

Четыре клятвы принца как бы знаменуют этапы его духовной жизни, его внутренней борьбы.

Первая клятва — торжественный обряд возведения в ранг рыцаря и владетельного сюзерена. Клятва следовать тому, что предначертано внешними житейскими обстоятельствами и установлениями жизни.

Принц отказывается, отрекается от этих обязательств, чтобы служить своей мечте, своему идеалу. Склонившись перед Одеттой, он клянется в вечной верности этому идеалу.

В третьей картине, на балу, Злой гений и коварная Одиллия обманом и искушением вырывают у него новую клятву; принесенная Одетте, а теперь повторенная перед Одиллией, она становится актом духовного предательства и измены, невольным поруганием идеала.

В последнем акте Одетта гибнет, и потрясенный принц клянется в верности ее памяти, как бы снова утверждая свой идеал, вопреки всем обманам, всей горечи жизни.

Григорович в этом варианте спектакля стремился выявить трагическое начало музыки Чайковского, подчеркнуть обобщенно-философский смысл спектакля — поэтому он опускал мотив колдовства, по-новому осмысляя роль Злого гения, выдвигал на первый план партию принца, отказывался от «счастливого» финала.

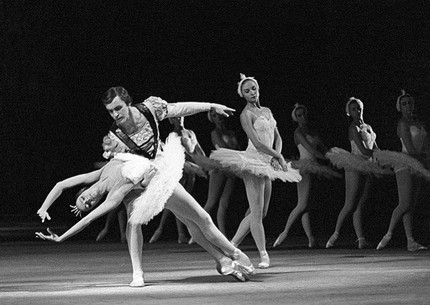

Сложной была и хореографическая ткань спектакля.

Сценическая история «Лебединого озера» противоречива. Неудача первой постановки В. Рейзингера, затем спектакль, созданный М. Петипа и Л. Ивановым, сочинившим вдохновенный второй, «лебединый» акт балета. В различных редакциях к этому балету обращались такие балетмейстеры, как А. Горский, Ф. Лопухов, А. Ваганова и многие другие.

Новая редакция отличается бережностью по отношению к лучшим хореографическим пластам, связанным с «Лебединым озером». Как хорошо сказал Ф. В. Лопухов, «здесь не обижены ни Петипа, ни Лев Иванов, ни Горский, ни Ваганова, ни я». Почти полностью восстановлен второй акт в редакции Л. Иванова, с кусками редакции А. Горского, с отдельными находками А. Вагановой и других. В третьей картине сохранено адажио Одиллии и принца в постановке М. Петипа и т. п.

Поставленный Григоровичем четвертый акт развивает и драматизирует пластические мотивы второго акта Л. Иванова. Очень выразительна новая вариация Одиллии, драматическое трио принца, Одиллии и Злого гения, в котором двое последних ведут тайный, насмешливый и недобрый сговор.

Заново решены, поставлены «на пальцы» танцы на балу в третьей картине — они ничего не потеряли в своей характерности, но приобрели воздушность, симфоничность в соответствии с музыкой Чайковского. Интересно то, что они исполняются теми же танцовщицами, которые потом танцуют вальс невест. Таким образом, эти эпизоды теряют свой дивертисментный характер, становятся определенным звеном драматургии спектакля. Новые танцевальные сцены и уже известные, ставшие классическими хореографические пласты соединены с большим тактом и вкусом.

В результате многих обсуждений, исканий и переделок концепция Григоровича существенно изменилась: исчез мотив гибели Одетты в финале, была возвращена сказочная атмосфера произведения. Но почти все хореографические находки были сохранены.

Об особенностях и характере окончательного варианта спектакля подробно и обстоятельно писал Ф. В. Лопухов:

«Что, собственно, мне хочется выделить в новой постановке „Лебединого озера“? Ю. Григорович — мастер танцевального монолога. Через эти хореографические монологи раскрывает он идею спектакля, посредством танца ярко рисует характеры героев. Он умеет предельно насытить каждое движение, каждое па, сделать нас свидетелями раздумий и переживаний персонажей.

В чем я вижу принципиальные находки Ю. Григоровича? В первую очередь в отказе от всяких бытовых и натуралистических деталей. В возвращении к партитуре П. Чайковского. В стремлении раскрыть поэтический смысл музыки и легенды о верности, о борьбе темных и светлых сил, о неизбежной победе добра.

Хореография спектакля выражает глубокие, сокровенные мысли и чувства героев. Балетмейстер понимает классический танец как постоянно развивающуюся форму хореографии. Он смело поставил дивертисмент на пальцах, передав народный характер танцев через многообразие виртуозных классических движений, открывая тем самым новые перспективы характерной классики.

Не могу не сказать о художнике спектакля, единомышленнике хореографа С. Вирсаладзе. Художник не изображает озеро, замок, а дает образ озера, образ замка. Костюмы, созданные им, нельзя отнести ни к одной эпохе, но в то же время в них ощутим дух средневековья…» («Известия», 1970, 2 января.).

Б. А. Львов-Анохин

Источник: Мастера большого балета, 1976 г.

• Мастера большого балета: Григорович