...творить в еще более широких масштабах, продолжать там, где закончили мои предшественники, создавать искусство современное является не только моим правом, но и моей обязанностью.

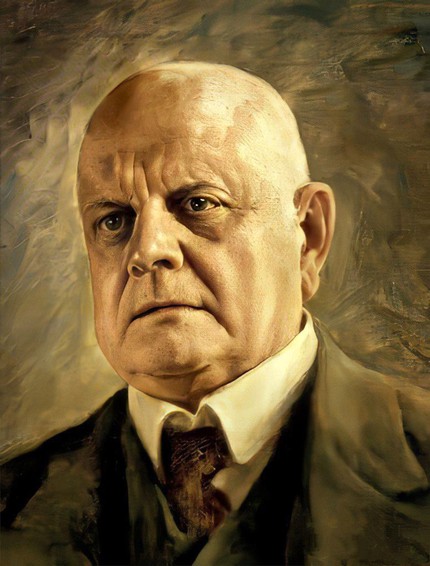

Я. Сибелиус

«Ян Сибелиус принадлежит к тем нашим композиторам, кто наиболее правдиво и без всяких усилий передает своей музыкой характер финского народа», — так писал о замечательном финском композиторе в 1891 г. его соотечественник, критик К. Флодин. Творчество Сибелиуса — не только яркая страница в истории музыкальной культуры Финляндии, известность композитора вышла далеко за пределы его родины.

Расцвет творчества композитора приходится на конец XIX — начало XX в. — время растущего национально-освободительного и революционного движения в Финляндии. Это небольшое государство входило в то время в состав Российской империи и испытывало те же настроения предгрозовой эпохи социальных перемен. Примечательно, что в Финляндии, как и в России, этот период отмечен подъемом национального искусства. Сибелиус работал в разных жанрах. Им написаны 7 симфоний, симфонические поэмы, 3 оркестровые сюиты. Концерт для скрипки с оркестром, 2 струнных квартета, фортепианные квинтеты и трио, камерные вокальные и инструментальные произведения, музыка к драматическим спектаклям, но наиболее ярко дарование композитора проявилось в симфонической музыке.

Сибелиус рос в семье, где поощрялись занятия музыкой: сестра композитора играла на фортепиано, брат — на виолончели, а Ян — сначала на рояле, а потом на скрипке. Несколько позже именно для этого домашнего ансамбля были написаны ранние камерные сочинения Сибелиуса. Первым учителем музыки был капельмейстер местного духового оркестра Густав Левандер. Композиторские способности у мальчика проявились рано — первую небольшую пьесу Ян написал в десятилетнем возрасте. Однако, несмотря на серьезные успехи в музыкальных занятиях, в 1885 г. он становится студентом юридического факультета университета в Гельсингфорсе. Параллельно он занимается в Музыкальном институте (мечтая в душе о карьере скрипача-виртуоза) вначале у М. Васильева, а затем у Г. Чаллата.

Среди юношеских сочинений композитора выделяются произведения романтического направления, в настроении которых важное место занимают картины природы. Примечательно, что к юношескому квартету Сибелиус дает эпиграф — написанный им же самим фантастический северный пейзаж. Образы природы придают особый колорит и программной сюите «Флорестан» для фортепиано, хотя в центре внимания композитора — образ героя, влюбленного в прекрасную черноглазую нимфу с золотыми волосами.

Углублению музыкальных интересов способствовало знакомство Сибелиуса с Р. Каянусом — образованным музыкантом, дирижером, превосходным знатоком оркестра. Благодаря ему Сибелиус начинает интересоваться симфонической музыкой, инструментовкой. Его связывает тесная дружба с Бузони, приглашенным в то время на педагогическую работу в Музыкальный институт Гельсингфорса. Но, пожалуй, самое большое значение для композитора имело знакомство с семьей Ярнефельтов (3 брата: Армас — дирижер и композитор, Арвид — писатель, Эро — художник, их сестра Айно впоследствии стала женой Сибелиуса).

Для совершенствования музыкального образования Сибелиус едет на 2 года за границу: в Германию и Австрию (1889-91), где совершенствует музыкальное образование, занимаясь у А. Беккера и К. Гольдмарка. Он внимательно изучает творчество Р. Вагнера, И. Брамса и А. Брукнера и на всю жизнь становится приверженцем программной музыки. По словам композитора, «музыка может полностью проявить свое воздействие только тогда, когда ей дает направление какой-либо поэтический сюжет, другими словами, когда музыка и поэзия объединены». Этот вывод рождался именно в тот период, когда композитор анализировал различные методы композиции, изучал стили и образцы выдающихся достижений европейских композиторских школ.

28 апреля 1892 г. в Финляндии под управлением автора с огромным успехом была исполнена поэма «Куллерво» (на сюжет из «Калевалы») для солистов, хора и симфонического оркестра. Этот день считается днем рождения финской профессиональной музыки. Сибелиус неоднократно обращался к финскому эпосу. Поистине всемирную известность принесла композитору сюита «Лемминкяйнен» для симфонического оркестра.

В конце 90-х гг. Сибелиус создает симфоническую поэму «Финляндия» (1899) и Первую симфонию (1898-99). В это же время он создает музыку к театральным спектаклям. Наибольшую известность получила музыка к спектаклю «Куолема» А. Ярнефельда, в особенности «Грустный вальс» (мать главного героя, умирая, видит образ своего умершего мужа, который как бы приглашает ее на танец, и под звуки вальса она умирает). Сибелиус написал также музыку к спектаклям: «Пеллеас и Мелизанда» М. Метерлинка (1905), «Пир Валтасара» Я. Прокопе (1906), «Белый лебедь» А. Стриндберга (1908), «Буря» В. Шекспира (1926).

В 1906-07 гг. он посетил Петербург и Москву, где встречался с Н. Римским-Корсаковым и А. Глазуновым, В 1900-х гг. композитор большое внимание уделяет симфонической музыке — так, в 1902 г. он пишет Вторую симфонию, а через год появляется его знаменитый концерт для скрипки с оркестром. Оба произведения отличаются яркостью музыкального материала, монументальностью формы. Но если в симфонии преобладают светлые краски, то концерт насыщен драматическими образами. Причем композитор трактует солирующий инструмент — скрипку — как инструмент, равнозначный по силе выразительных средств оркестру.

Среди сочинений Сибелиуса 20-х гг. появляется вновь музыка, навеянная «Калевалой» (симфоническая поэма «Тапиола», 1926). Последние 30 лет жизни композитор не сочинял. Однако творческие контакты с музыкальным миром не прекращались. К нему приезжали многие музыканты из разных стран мира. Музыка Сибелиуса звучала в концертах и была украшением репертуара многих выдающихся музыкантов и дирижеров XX в.

Л. Кожевникова

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

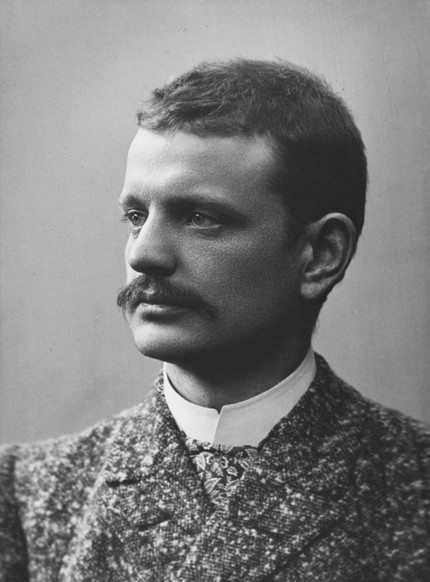

Сибелиус, Ян (Юхан) (фин. и швед. Jean Sibelius; 8 XII 1865, Хяменлинна (Тавастехус) — 20 IX 1957, Ярвенпя) — финский композитор и дирижёр.

Сын полкового врача. В детстве учился игре на фортепиано, затем на скрипке у Г. Левандера. В семье культивировались традиции домашнего музицирования, способствовавшие раннему знакомству Сибелиуса с камерно-инструментальными произведениями. После самостоятельного изучения теории композиции Сибелиус создал ряд пьес для камерно-инструментального ансамбля. В 1885-89 Сибелиус учился в Хельсинкском музыкальном институте по классу скрипки у М. Васильева, затем у Г. Чиллага, теории музыки и композиции — у М. Вегелиуса, одновременно изучал право в университете.

Композиторский дебют Сибелиуса — его дипломные сочинения: струнное трио (1887) и квартет (1889), исполненные публично (1889). В 1889-91 совершенствовался по музыкально-теоретическим предметам и композиции у А. Беккера в Берлине, у Р. Фукса и К. Гольдмарка в Вене. По возвращении в Хельсинки преподавал в музыкальном институте и в оркестровой школе Филармонического общества.

Творчество Сибелиуса формировалось в русле классических и романтических традиций. Созданная в 1892 «Куллерво-симфония» для оркестра, хора и солистов (исполнена под управлением автора 29 IV 1892) была первым в истории финской музыки значительным сочинением на национальный сюжет из «Калевалы». Симфоническая поэма «Сага» (1892), затем «Туонельский лебедь» и «Возвращение Лемминкяйнена» (наиболее популярные 3-я и 4-я части оркестровой сюиты «Лемминкяйнен», 1896) сделали имя Сибелиуса известным и в других странах (исполнялись под управлением Р. Каянуса, Ф. Бузони, Р. Штрауса и др.).

Получив в 1897 стипендию от финского правительства, Сибелиус смог постепенно сократить, затем оставить педагогическую деятельность и посвятить себя композиторскому творчеству. В 1904 Сибелиус поселился на вилле «Айноля» (Ярвенпя, близ Хельсинки), где в непосредственном общении с природой прожил более 50 лет, иногда выезжая в Хельсинки и за границу для участия в авторских концертах в качестве дирижёра и для знакомства с музыкой других композиторов. Здесь Сибелиус создал большую часть своих произведений.

В обширном и разнообразном по жанрам и формам музыкальном наследии Сибелиуса наиболее значительны крупные оркестровые сочинения, которые создали ему славу одного из видных представителей мирового симфонизма. Композитора вдохновляли своеобразный колорит финского музыкального фольклора, суровая северная природа, поэтические образы национального эпоса «Калевала», историческое прошлое и проблемы современной жизни финского народа.

Не цитируя народных мелодий, Сибелиус органично претворял черты финского музыкального и поэтического фольклора, его интонационные, ладо-гармонические и ритмические обороты, а также исполнительские традиции и приёмы финских сказителей-рунопевцев; вокальные произведения Сибелиуса преимущественно связаны с творчеством финских национальных поэтов.

В произведениях раннего периода (конец 19 — начало 20 вв.) Сибелиус выражал протест против порабощения Финляндии русским самодержавием, своим искусством участвуя в борьбе за свободу родины. Патриотические, национально-освободительные мотивы ярко проявились во многих его хоровых сочинениях, а также в музыке к спектаклям драматического театра на сюжеты, созвучные патриотическим идеям того времени, — «Король Кристиан II», «Исторические сцены» (I и II); заключительный номер последнего сочинения — получившая мировую известность симфоническая поэма «Финляндия».

Главное место в музыкальном наследии Сибелиуса занимают 7 симфоний (создавались на протяжении 25 лет — 1898-1924), разнообразных по эмоционально-образному строю и приёмам музыкального воплощения. Симфонию Сибелиус трактовал как инструментальную драму, обобщённо раскрывающую широкий круг образов — героико-эпических, драматических, лирических, пасторальных, углублённо-психологических. Для его симфонического стиля характерны яркий тематизм, преимущественно широкого, песенного, часто гимнического склада, сочетание вариантного и мотивно-тематического развития, владение искусством преобразования тем, синтез классических и романтических принципов формообразования, пластически-образная оркестровая полифония, многостороннее и самобытное использование тембровых возможностей оркестра.

В первых 2 симфониях Сибелиуса многие музыковеды отмечают влияние патетического музыкального языка П. И. Чайковского. 1-я симфония (1-е исполнение под управлением автора 26 IV 1899 в Хельсинки) отличается мужественным и сдержанно-драматическим характером, отчётливо выраженным национальным колоритом, своеобразной северной фантастикой.

Во 2-й симфонии (1-е исполнение под управлением автора 8 III 1902 в Хельсинки) жизнерадостного, порой торжественного характера, проявляется полифоническое мастерство Сибелиуса; она свидетельствует о достижении Сибелиусом полной творческой зрелости. Это монументальный героико-эпический цикл, многозначно воплощающий основную для Сибелиуса тему родины в напряжённо сменяющихся образах — трагической борьбы, северной романтики и богатырского величия.

В 3-частной 3-й симфонии (1-е исполнение под управлением автора 25 IX 1907 в Хельсинки) господствует светлое, поэтическое настроение, музыка приобретает черты лирической созерцательности; её отличают глубина содержания, богатство мелодики и целостность формы при экономном использовании выразительных средств, классическая простота и ясность.

В 4-й симфонии (1-е исполнение под управлением автора 3 IV 1911 в Хельсинки) раскрывается сложный мир человеческой души, музыка проникнута скорбными размышлениями; форма трактована своеобразно, темы излагаются фрагментарно, метр свободный; капризный, с «изломом», неустойчивый ритм и острый, терпкий, насыщенный диссонансами гармонический язык, строгая, нарочито скупая оркестровка придают музыке мрачный, тревожный характер. Эта симфония — одно из наиболее часто исполняемых произведений Сибелиуса.

В 5-й симфонии воплощено светлое жизнеутверждающее мироощущение, преобладают картины природы, сцены народного веселья; форма этого 3-частного монументального сочинения свободна и нетрадиционна, симфонии свойственны черты поэмности, интонационная близость отдельных частей, сквозной тематизм при красочном и мелодическом богатстве образов. 1-е исполнение 5-й симфонии под управлением автора в день его 50-летия (8 XII 1915) в Хельсинки было воспринято как национальное событие, праздник культуры финского народа.

Контрастна ей 6-я симфония (1-е исполнение под управлением автора 19 II 1923 в Хельсинки; последнее публичное выступление Сибелиуса в качестве дирижёра), с её приглушёнными, нейтральными красками, эффектами светотени, преобладанием сумрачного колорита, отсутствием контрастных образов, интонационным сходством всех 4 частей, при мало заметных границах между ними, использованием характерного для старинных карело-финских песен сурового дорийского лада.

Как законченный мастер, владеющий всеми известными в его время средствами музыкальной выразительности, виртуозной техникой письма, Сибелиус проявил себя в последней, 7-й (одночастной) симфонии, которая отличается красотой мелодических линий, стройностью формы, классической ясностью, разнообразием красок, светлым, торжественным характером музыки (1-е исполнение 24 III 1924, Стокгольм).

На протяжении всего творческого пути Сибелиус тяготел к программности. Среди его многочисленных программных симфонических произведений — «Куллерво-симфония», симфонические поэмы, увертюры, сюиты. В них композитор рисует картины природы, воссоздаёт образы народных эпических сказаний, воплощает типические черты финского национального характера.

Из 13 симфонических поэм Сибелиуса 6 написаны на сюжеты «Калевалы» (4 легенды «Лемминкяйнен» — оркестровая сюита, воспевающая подвиги и приключения одного из главных героев «Калевалы», а также «Дочь Севера», «Тапиоля»). Мотивы северной мифологии нашли отражение в симфонических поэмах «Сага» и «Бард»; образ угнетённой, борющейся и побеждающей родины — в «Финляндии»; в «Дриаде» и «Океанидах» получили самобытное воплощение античные мифологические, волшебно-сказочные образы (в их оркестровке ощущается влияние К. Дебюсси). Картины северной природы особенно ярко отражены в симфонических поэмах «Весенняя песня» и «Ночная скачка и восход солнца».

Программные сочинения Сибелиуса отличаются большой изобретательностью средств, богатством красок, тонкими нюансами светотени («Туонельский лебедь», «Дочь Севера», «Тапиоля»). Несмотря на кажущуюся импровизационность, форма симфонических поэм отличается простотой и ясностью, системы лейтмотивов выразительно и лаконично характеризуют поэтические образы («Дочь Севера»).

Единственная опера Сибелиуса — «Девушка в башне» («Jungfrun i tornet») не стала популярной (исполнялась в 1896 на благотворительном вечере). Широкое признание завоевал 1-актный балет-пантомима «Скарамуш» (по либретто датского писателя П. Кнудсена). Для музыки балета характерны психологическая тонкость, жанровая конкретность, разнообразие танцевальных номеров.

В творчестве Сибелиуса важное место занимает музыка к драматическим спектаклям. Как правило, он перерабатывал свою театральную музыку для концертного исполнения. Так, огромную популярность получил «Грустный вальс» из музыки к драме А. Ярнефельта «Смерть», отличающийся яркой образностью, романтическими контрастными сопоставлениями. Сибелиусу принадлежит музыка к драме М. Метерлинка «Пеллеас и Мелизанда», а также к сказочной пьесе Стриндберга «Белый, как лебедь». На основе своей музыки к драме У. Шекспира «Буря» он создал 2 сюиты для большого оркестра.

Театральная образность, характерная для кантат и хоров Сибелиуса, особенно ярко выступает в кантате «Пленённая королева» («Vapautettu kuningatar», op. 48). Образы сражающегося за свободу греческого народа в «Песне афинян» (1899) вызывали у публики ассоциации с тогдашней финской действительностью. Высоким патриотическим чувством проникнута кантата для хора и оркестра «Край родной» («Oma maa», op. 92, 1918) — хвалебный гимн свободной Финляндии. Подвиги героев рун «Калевалы» вдохновили Сибелиуса на создание произведений для мужских хоров. Для вокальных сочинений Сибелиус использовал также сборник лирических рун «Кантелетар» и стихи финского поэта А. Киви; среди них — полный революционного пафоса хор «Зарождение огня» («Tulen synty», op. 32, 1902) и «Песня Вяйнемёйнена» («Vainцn virsi», op. 110, 1926; одно из последних сочинений Сибелиуса).

Сибелиус написал около 100 романсов и песен. Романсы привлекают эмоциональным богатством, гибкостью мелодии, оригинальностью фактуры фортепианного сопровождения, свежестью гармонического языка, а порой драматической силой; диапазон их настроений обширен: от лирического, мечтательного или жизнерадостного до мрачного, трагического. Многие вокальные сочинения созданы Сибелиусом под впечатлением красоты и сурового величия северной природы, вдохновлены национальным искусством. Большая часть песен и романсов написана на шведские тексты, т. к. финские поэты 19 века (Ю. Л. Рунеберг, В. Рюдберг, К. А. Тавастшерна, З. Топелиус, Э. А. Юсефсон) писали на шведском языке. Наибольшей популярностью пользуются «Чёрные розы», «Был ли то сон?», «Тростник», «Девушка вернулась со свиданья». Некоторые песни предназначены для исполнения в сопровождении оркестра («Дочери природы», «Невесты паромщика»).

Единственное изданное произведение Сибелиуса камерно-инструментального жанра — струнный квартет «Внутренние голоса» («Voces intimae», 1909), отражающий сокровенные, глубоко интимные чувства композитора, — проникнуто сумрачным трагическим настроением.

В фортепианной музыке проявился «домашний» Сибелиус, с его мягким лиризмом. Свои миниатюры для фортепиано (танцы, зарисовки природы) он часто объединял в циклы с программными подзаголовками. Экспромты, багатели, лирические пьесы мелодичны; для многих характерны бытовые интонации.

Одно из лучших произведений Сибелиуса — концерт для скрипки с оркестром (1905), написанный с тонким знанием природы инструмента, подлинно симфоническим размахом и занявший видное место в мировой скрипичной литературе. Композиция концерта романтически свободна и вместе с тем строга, музыка отличается глубиной, самобытностью, широтой мелодического дыхания (особенно в партии скрипки), блестящей и экспрессивной виртуозностью. Для своего любимого инструмента — скрипки — Сибелиус написал также 2 серенады, 6 юморесок (с оркестром), 2 сонаты, сонатину и ряд других пьес (с фортепиано). Последний опус Сибелиуса — 116-й (1929) — пьесы для скрипки с фортепиано.

После 1929 Сибелиус не публиковал своих произведений. Очевидно, дальнейшие работы не удовлетворяли исключительно требовательного к себе мастера; возможно, одной из причин некоторого уменьшения творческой активности Сибелиуса был временный спад интереса к его музыке в Западной Европе в 1920-е гг. в результате роста антиромантических и модернистских тенденций; музыка же Сибелиуса оставалась вне этих направлений. Однако позднее его сочинения вновь приобрели огромную популярность.

Творчество Сибелиуса, последовательно боровшегося за реалистический путь развития финского музыкального искусства, за его национальное своеобразие, сыграло большую роль в истории мировой музыкальной культуры. За пределами Финляндии одними из первых оценили его музыку Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов и другие выдающиеся представители русской музыкальной культуры, которых с Сибелиусом роднила близость идеалов.

Имя Сибелиуса, ведущего представителя национальной музыкальной школы, — одно из самых почитаемых в Финляндии, оно присвоено хельсинкской Академии музыки (1939); лучший в стране струнный квартет носит название «Voces intimae» (по наименованию струнного квартета Сибелиуса). С 1950 ежегодно в июне в Хельсинки проводится «Неделя Сибелиуса» — музыкальный фестиваль, на котором главное место занимают его произведения в исполнении лучших в мире оркестровых коллективов и дирижёров.

M. A. Сальберг-Вачнадзе

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.