• Список сочинений и литература

Вся жизнь его была служением искусству, и ему он принес в жертву все остальное...

В. Стасов

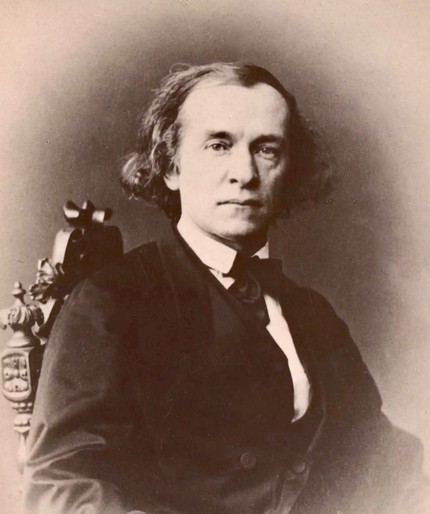

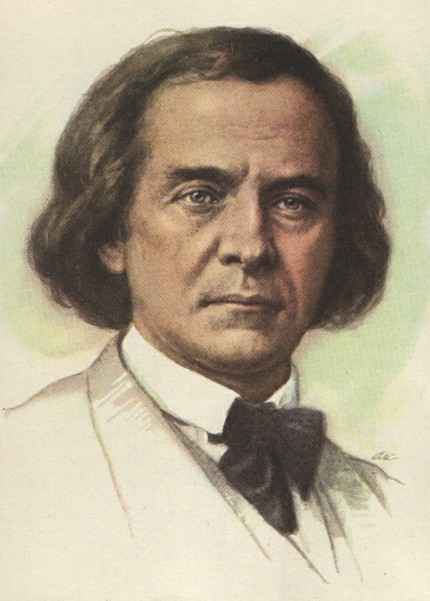

Александр Серов — известный русский композитор, выдающийся музыкальный критик, один из основоположников отечественного музыкознания. Его перу принадлежат 3 оперы, 2 кантаты, оркестровые, инструментальные, хоровые, вокальные произведения, музыка к драматическим спектаклям, обработки народных песен. Он — автор значительного числа музыкально-критических работ.

Серов родился в семье крупного правительственного чиновника. С раннего детства у мальчика проявились разнообразные художественные склонности и увлечения, которые всемерно поощрялись родителями. Правда, значительно позднее отец станет резко противиться — вплоть до серьезного конфликта — музыкальным занятиям сына, считая их абсолютно бесперспективными.

В 1835-40 гг. Серов обучался в Училище правоведения. Там состоялось его знакомство с В. Стасовым, переросшее вскоре в горячую дружбу. Переписка Серова и Стасова тех лет — поразительный документ становления и развития будущих корифеев русской музыкальной критики. «Для нас обоих», — писал Стасов после смерти Серова, — «эта переписка имела очень важное значение — мы помогали друг другу образоваться не только в музыкальном, но и во всех других отношениях».

В те годы проявились и исполнительские способности Серова: он успешно учился игре на фортепиано и виолончели, причем последнюю начал осваивать только в училище. После завершения образования началась служебная деятельность. Сенат, Министерство юстиции, служба в Симферополе и Пскове, Министерство внутренних дел, Петербургский почтамт, где он, свободно владевший несколькими европейскими языками, числился цензором иностранной корреспонденции — вот вехи из весьма скромной карьеры Серова, не имевшей, впрочем, для него, за исключением заработка, какого-либо серьезного значения. Главным и определяющим была музыка, которой он желал посвятить всего себя без остатка.

Композиторское взросление Серова проходило трудно и медленно, это было связано с отсутствием надлежащей профессиональной подготовки. К началу 40-х гг. относятся его первые опусы: 2 сонаты, романсы, а также фортепианные переложения великих творений И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Бетховена и других композиторов-классиков. Уже в то время Серова увлекают оперные замыслы, правда так и оставшиеся неосуществленными. Самой значительной из незавершенных работ была опера «Майская ночь» (по Н. Гоголю). Из нее до наших дней дошел только один эпизод — Молитва Ганны, которая была первым произведением Серова, исполненным в публичном концерте в 1851 г.

В том же году состоялся и его дебют на критическом поприще. В одной из статей Серов сформулировал свою задачу как критика: «Музыкальная образованность в массе русских читателей распространена чрезвычайно мало... Но ведь надо же стараться о распространении этой образованности, надо же заботиться об том, чтоб наша читающая публика имела верные понятия о всех, хотя главнейших сторонах музыкального дела, так как без этих сведений невозможен сколько-нибудь верный взгляд на музыку, ее сочинителей и исполнителей».

Интересно, что именно Серов ввел в русскую литературу термин «музыкознание». Множество злободневных вопросов современной русской и зарубежной музыки поднято в его работах: творчество Глинки и Вагнера, Моцарта и Бетховена, Даргомыжского и композиторов «Могучей кучки» и т. п. В начале становления Новой русской музыкальной школы он был тесно с ней связан, однако вскоре пути Серова и кучкистов разошлись, их отношения стали враждебными, это привело и к разрыву со Стасовым.

Бурная публицистическая деятельность, отнимавшая у Серова очень много времени, тем не менее не ослабила его желания сочинять музыку. «Я доставил себе», — писал он в 1860 г., — «некоторую известность, составив себе имя музыкальными критиками, писательством о музыке, но главная задача моей жизни будет не в этом, а в творчестве музыкальном».

60-е гг. стали десятилетием, принесшим славу Серову-композитору. В 1862 г. завершена опера «Юдифь», в основу либретто которой была положена одноименная пьеса итальянского драматурга П. Джакометти. В 1865 г. — «Рогнеда», посвященная событиям из истории Древней Руси. Последней оперой стала «Вражья сила» (смерть оборвала работу, оперу заканчивали В. Серова, жена композитора, и Н. Соловьев), создававшаяся по драме А. Н. Островского «Не так живи, как хочется».

Все оперы Серова были поставлены в Петербурге на сцене Мариинского театра и имели шумный успех. В них композитор пытался соединить драматургические принципы Вагнера и начинающей формироваться национальной оперной традиции. «Юдифь» и «Рогнеда» создавались и впервые ставились на сцене на том рубеже, когда были уже написаны гениальные сценические творения Глинки и Даргомыжского (кроме «Каменного гостя») и еще не появились оперы композиторов-«кучкистов» и П. Чайковского.

Серову не удалось создать свой законченный стиль. В его операх немало эклектики, хотя в лучших эпизодах, особенно изображающих народную жизнь, он достигает большой выразительности и красочности. Со временем Серов-критик затмил Серова-композитора. Однако это никак не может перечеркнуть то ценное, что есть в его музыке действительно талантливого и оригинального.

А. Назаров

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Серов Александр Николаевич (11 (23) I 1820, Петербург — 20 I (1 II) 1871, там же) — русский музыкальный критик и композитор.

С 8 лет учился игре на фортепиано у О. И. Жебелевой, затем на виолончели у К. Б. Шуберта. В 1835 поступил в Училище правоведения, где началась его дружба с В. В. Стасовым, имевшая большое значение для их духовного развития. По окончании училища (1840) Серов служил в Сенате (а с 1841 в Министерстве юстиции). В эти годы между друзьями велась обширная и чрезвычайно содержательная переписка, в которой подробно обсуждались впечатления от всего прочитанного и слышанного, затрагивались вопросы общего философско-эстетического порядка. Эта переписка в значительной мере подготовила их художественно-критическую деятельность.

В 40-е гг. Серов упорно и напряжённо занимался общим и музыкальным самообразованием. Изучая музыкальную литературу, он сделал фортепианные переложения ряда классических оперных и симфонических партитур. К этому времени относятся и первые композиторские опыты, в т. ч. замыслы опер — «Басурман» (по одноименному роману И. И. Лажечникова, 1843), «Виндзорские проказницы» (по У. Шекспиру, 1844), не получившие воплощения. Знакомство с М. И. Глинкой в 1842 способствовало более глубоким размышлениям Серова о народности искусства и о путях развития русской музыки.

В 1845–50 Серов служил в Симферополе (был товарищем председателя Таврической уголовной палаты) и некоторое время в Пскове, продолжая заниматься композицией и выступать как пианист в любительских концертах. Особое внимание он уделял в эти годы овладению мастерством инструментовки. В 1848 в петербургских Университетских концертах (в которых Серов участвовал ранее в качестве виолончелиста) была исполнена оркестрованная им соната ор. 13 Бетховена («Патетическая»). Сделанная Серовым фортепианная транскрипция увертюры «Кориолан» Бетховена (1847) была одобрена Ф. Листом.

По возвращении в Петербург Серов в 1851 впервые выступил в печати, поместив в журнале «Современник» ряд обзоров петербургской концертной и музыкально-театральной жизни. Эти статьи явились началом его регулярной музыкально-критической деятельности (которая не прерывалась и во время вторичного пребывания Серова в Крыму в 1852–54). Однако он вынужден был продолжать службу (с 1855 некоторое время числился чиновником Министерства внутренних дел, с 1857 был цензором иностранной корреспонденции на Петербургском почтамте).

Наиболее крупной творческой работой Серова в начале 50-х гг. была опера «Майская ночь» (по Н. В. Гоголю, 1850–53), партитуру которой, по свидетельству В. В. Стасова, автор уничтожил. В 1858 и 1859 во время заграничных поездок Серов впервые познакомился с операми Р. Вагнера в сценическом исполнении, что оказало большое влияние на всю его музыкальную деятельность. Из композиторских работ Серова этого периода наибольший интерес представляют обработки украинских народных песен для хора и оркестра (4 из них были исполнены в концерте памяти Т. Г. Шевченко, 1861). Замыслы опер «Ундина» (по поэме В. А. Жуковского) и «Полтава» (по одноименной поэме А. С. Пушкина) не были им реализованы.

Первым крупным произведением Серова, принёсшим ему известность и признание как композитору, была опера «Юдифь» (по одноименной пьесе итальянского драматурга П. Джакометти, 1861–62). Опера имела большой успех, несмотря на некоторые разногласия в её оценке. Вторая опера Серова — «Рогнеда» (на русский исторический сюжет, либретто Д. В. Аверкиева, 1863–65) вызвала более острые споры в музыкальных кругах.

В 1867 у Серова возник замысел оперы «Вражья сила» (на драматический сюжет из народной жизни, по пьесе А. Н. Островского «Не так живи, как хочется»). Островский непосредственно участвовал в создании либретто оперы, но вследствие разногласий, возникших между драматургом и композитором, это сотрудничество было нарушено. Внезапная смерть оборвала работу Серова над оперой, он не успел дописать последнего действия (завершена женой композитора В. С. Серовой и Н. P. Соловьёвым, поставлена посмертно, 1871, Мариинский театр).

Во 2-й половине 60-х гг., кроме «Вражьей силы», Серов написал несколько характеристических пьес для оркестра, связанных с неосуществленными замыслами музыкально-сценических произведений по повестям Гоголя «Ночь перед Рождеством» и «Тарас Бульба» («Гопак», «Гречаники», «Пляска запорожцев»), музыкальных номеров к спектаклям драматических театров и вокальных сочинений (в т. ч. «Ave Maria», предназначенная для А. Патти). Одновременно он продолжал интенсивную музыкально-критическую деятельность, а также выступал с публичными лекциями (циклы лекций состоялись в 1858–59, 1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 1870). В 1867 Серов основал (совместно с В. С. Серовой) собственную газету «Музыка и театр» (просуществовала всего один год, вышло 17 номеров). В 1870 он участвовал как представитель РМО в торжествах в Вене по случаю столетия со дня рождения Л. Бетховена.

Серов был одним из основоположников передовой русской музыкальной критики, соединяющей высокую идейность и боевую публицистичность со строгой научностью суждений. В своей деятельности он стремился следовать принципам демократической русской литературной критики, особенно В. Г. Белинского, которым увлекался с юных лет. Приступая к изданию газеты «Музыка и театр», он писал: «Нельзя ли хоть мало-помалу приучить публику относиться к области музыки и театра с тем логическим и просвещенным мерилом, которое в русской литературе применяется уже десятки лет и русской литературной критике сообщило такое высокое развитие?».

Серов (вслед за Белинским) понимал критику как глубокий всесторонний анализ и считал, что в основе всякого критического суждения должно лежать тщательное изучение всех элементов произведения. В ряде статей («Роль одного мотива в целой опере: «Жизнь за царя», 1859; «Тематизм увертюры? Леонора?», 1861; «Девятая симфония Бетховена, её склад и смысл», 1868) он дал блестящие образцы музыкально-тематического анализа, направленного на раскрытие идейно-образного замысла произведений. Одним из важнейших требований Серова был историзм. «…Искусство, — писал он, — служит отражением идей, а идеи изменяются вместе с жизнью человечества… значит и искусство — отражение жизни — должно беспрерывно изменяться в своём направлении». При рассмотрении и оценке любого художественного явления Серов считал необходимым учитывать его связь с эпохой и место в общем историческом процессе.

Серов не отделял музыкальную критику от науки о музыке. Он ввёл в русский язык самый термин музыкознание (в статье «Музыка, музыкальная наука, музыкальная педагогика», 1864), выделяя в нём три аспекта: технический, исторический и эстетический. Но по складу своей натуры Серов не был кабинетным учёным. Все его работы представляют собой журнальные публикации, которые возникали как живой непосредственный отклик на конкретные запросы и события текущей музыкальной жизни. Большинство их содержит в себе полемический элемент.

Серов горячо и упорно боролся против поверхностного отношения к музыке как к развлекательному искусству, против косного академического консерватизма, пренебрежения интересами русского национального искусства. Деятельность его имела ярко выраженную просветительскую направленность. Одной из главных задач критики он считал воспитание эстетического вкуса широкой аудитории, пропаганду и разъяснение смысла великих образцов искусства.

Музыку Серов рассматривал как особый поэтический язык, способный выражать разнообразный круг чувств, идей и представлений вплоть до «высочайшей философии». Борясь за высокую идейность и содержательность музыки, он решительно отвергал формалистическое понимание её Э. Гансликом как отвлечённой «игры звуков».

Вместе с тем Серов не мог решить вопрос об отношении музыки к действительности с последовательно реалистических позиций. Эстетические взгляды Серова были противоречивы и не свободны от некоторых идеалистических черт. Это проявлялось, в частности, в подчёркивании им исключительной роли эмоционального начала в музыке: «музыка — язык души», она «имеет дело только с чувствами души», «музыка может выражать только настроенность души». В конкретных критических суждениях Серова бывал субъективно пристрастен и непоследователен, его оценки иногда резко менялись с течением времени. При этом, однако, Серов сохранял верность своим основным убеждениям и принципам критической деятельности.

Уже первые статьи Серова начала 50-х гг. отличаются категоричностью формулировок и боевой решительностью тона. Особое внимание уделяется в них вопросам оперы. Высказывая своё понимание оперы как драмы, Серов осуждал Дж. Мейербера за злоупотребление внешними эффектами в ущерб драматическому смыслу действия, критиковал одностороннее господство вокальной виртуозности в итальянской опере. В этой критике им допускались крайности и преувеличения. Но Серов сумел заметить новое в ранних операх Дж. Верди и услышать в них голос борющейся Италии.

Страстно и энергично боролся он за верное понимание творчества Бетховена, полемизируя с автором 3-томной монографии о В. А. Моцарте А. Д. Улыбышевым, который находил у Бетховена признаки начинающегося упадка музыки после вершины её развития, достигнутой Моцартом. Серов подчёркивал значение Бетховена как величайшего симфониста, который «первый внёс в искусство звуков полное владычество мысли», всецело подчинив симфонические формы выражению поэтической идеи. «В бетховенских симфониях, — писал он, — полный цикл поэзии — и лиризм, и эпический элемент, и драматизм».

С конца 50-х гг. Серов стал горячим приверженцем творчества Р. Вагнера и его идей «музыкальной драмы». Он посвятил Вагнеру ряд больших содержательных статей, сохранивших ценность до нашего времени. Но исключительный культ Вагнера заставлял его иногда недооценивать значение других выдающихся композиторов (например, Г. Берлиоза, Ф. Листа).

В 1856 Серов откликнулся на постановку «Русалки» Даргомыжского обширной статьёй, в которой ставил вопрос о самостоятельной славянской школе в музыке. С неизменным уважением и любовью относился он к Глинке как к создателю и главе русской музыкальной школы. Наряду с В. Ф. Одоевским и В. В. Стасовым Серов явился одним из первых глубоких истолкователей и пропагандистов глинкинского творчества. Он проницательно раскрыл музыкально-драматургический замысел оперы «Иван Сусанин», но вместе с тем не смог понять особенностей эпической драматургии «Руслана и Людмилы» и высказывал односторонние суждения об этом величайшем создании.

В конце 50-х гг. Серов сочувственно откликнулся на появление первых произведений М. А. Балакирева, М. П. Мусоргского и Ц. А. Кюи. Но в дальнейшем он относился к Балакиреву и др. членам его кружка резко критически и враждебно. Это привело его к полному разрыву с В. В. Стасовым. Среди композиторов балакиревского кружка Серов выделял только Н. А. Римского-Корсакова, дарование которого вызывало у него симпатию. С другой стороны, Серов решительно отвергал академический космополитизм А. Г. Рубинштейна и возглавлявшегося им Русского музыкального общества. Творчество молодого П. И. Чайковского было Серовым почти не замечено.

Своё положение в русской музыкальной жизни 60-х гг. Серов определил словами: «Ma position c’est l’opposition» («Моя позиция — оппозиция»). Но по важнейшим, коренным вопросам развития русской музыки его взгляды, несмотря на всю остроту полемики, часто сближались с идеями «Могучей кучки». Серов убежденно отстаивал мысль о народности музыки и считал основой профессионального музыкального искусства народную песню.

Значение Серова как композитора определяется его тремя операми: «Юдифь», «Рогнеда» и «Вражья сила». Они появились раньше первых опер Мусоргского, Римского-Корсакова и зрелых оперных произведений Чайковского. Оперы Серова оказались исторически связующим звеном между классическими шедеврами Глинки и Даргомыжского и творчеством более молодых их последователей. Этим объясняется особый интерес современников к операм Серова.

«Юдифь» привлекала серьёзностью замысла, строгой монументальной простотой ораториальных по складу массовых сцен, обилием красочных контрастов в музыке и сценическом действии. В «Рогнеде» наряду с колоритной обрисовкой древней языческой Руси яснее выступили слабые стороны оперного творчества Серова: эклектичность стиля, увлечение внешними театральными эффектами, что дало основание некоторым критикам сравнивать Серова с Мейербером.

Во «Вражьей силе» Серов ставил перед собой новаторскую задачу, стремясь создать реалистическую бытовую драму из русской жизни. Музыка этой оперы насыщена интонациями народной песни, причём композитор обращался не только к традиционным песенным жанрам, но и к городскому фольклору. Центральное место в опере занимает живая и яркая картина масленичного гулянья, менее удачны индивидуальные характеристики.

Серову принадлежат также симфонические, хоровые, инструментальные произведения.

Ю. В. Келдыш

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Список сочинений и литература

• Жизненный и творческий путь