• Список сочинений, даты и литература

Музыка Бородина... возбуждает ощущение силы, бодрости, света; в ней могучее дыхание, размах, ширь, простор; в ней гармоничное здоровое чувство жизни, радость от сознания, что живешь.

Б. Асафьев

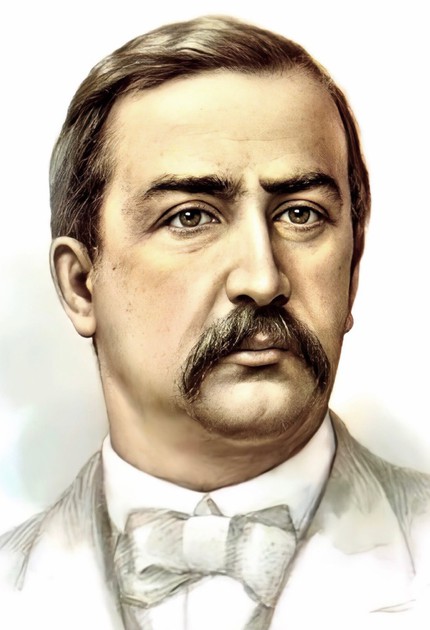

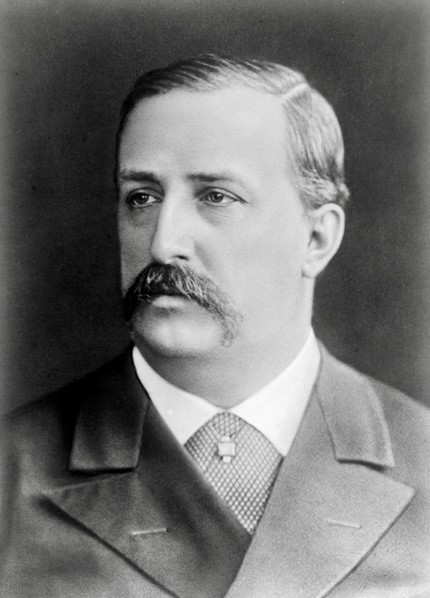

Александр Бородин является одним из замечательных представителей русской культуры второй половины XIX века: гениальный композитор, выдающийся ученый-химик, активный общественный деятель, педагог, дирижер, музыкальный критик, он проявил также и незаурядное литературное дарование. Однако в историю мировой культуры Бородин вошел прежде всего как композитор. Им создано не так уж много произведений, но их отличает глубина и богатство содержания, разнообразие жанров, классическая стройность форм.

Большинство из них связано с русским эпосом, с повествованием о героических подвигах народа. Есть у Бородина и страницы сердечной, задушевной лирики, не чужды ему шутка, мягкий юмор. Для музыкального стиля композитора характерны широкий размах повествования, мелодичность (Бородин обладал способностью сочинять в народно-песенном стиле), красочность гармоний, активная динамическая устремленность. Продолжая традиции M. Глинки, в частности его оперы «Руслан и Людмила», Бородин создал русскую эпическую симфонию, а также утвердил тип русской эпической оперы.

Бородин родился от неофициального брака князя Л. Гедианова и русской мещанки А. Антоновой. Свою фамилию и отчество он получил от дворового человека Гедианова — Порфирия Ивановича Бородина, сыном которого его записали.

Благодаря уму и энергии матери мальчик получил прекрасное домашнее образование и уже в детстве обнаружил разносторонние способности. Особенно привлекала его музыка. Он научился играть на флейте, фортепиано, виолончели, с интересом слушал симфонические произведения, самостоятельно изучал классическую музыкальную литературу, переиграв в 4 руки со своим товарищем Мишей Щиглевым все симфонии Л. Бетховена, Й. Гайдна, Ф. Мендельсона. Рано проявился у него и композиторский дар. Его первыми опытами стали полька «Helene» для фортепиано, Концерт для флейты, Трио для двух скрипок и виолончели на темы из оперы «Роберт-дьявол» Дж. Мейербера (1847).

В эти же годы у Бородина проявилась страсть к химии. Рассказывая В. Стасову о своей дружбе с Сашей Бородиным, М. Щиглев вспоминал, что «не только его собственная комната, но чуть не вся квартира была наполнена банками, ретортами и всякими химическими снадобьями. Везде на окнах стояли банки с разнообразными кристаллическими растворами». Близкие отмечали, что уже с детских лет Саша всегда был чем-нибудь занят.

В 1850 г. Бородин успешно выдержал экзамен в Медико-хирургическую (с 1881 г. Военно-медицинская) академию в Петербурге и с увлечением отдался занятиям медициной, естествознанием и особенно химией. Общение с выдающимся передовым русским ученым Н. Зининым, который блестяще читал в академии курс химии, вел индивидуальные практические занятия в лаборатории и видел в талантливом юноше своего преемника, оказало большое влияние на становление личности Бородина. Увлекался Саша и литературой, особенно любил он произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, работы В. Белинского, читал философские статьи в журналах.

Свободное от академии время отдавалось музыке. Бородин часто посещал музыкальные собрания, где исполнялись романсы А. Гурилева, А. Варламова, К. Вильбоа, русские народные песни, арии из модных тогда итальянских опер; постоянно бывал на квартетных вечерах у музыканта-любителя И. Гаврушкевича, нередко участвуя в качестве виолончелиста в исполнении камерно-инструментальной музыки.

В эти же годы он познакомился с произведениями Глинки. Гениальная, глубоко национальная музыка захватила и увлекла юношу, и с этих пор он становится верным поклонником и последователем великого композитора. Все это побуждает его к творчеству. Бородин много самостоятельно работает над овладением композиторской техникой, пишет вокальные сочинения в духе городского бытового романса («Что ты рано, зоренька»; «Слушайте, подруженьки, песенку мою»; «Разлюбила красна девица»), а также несколько трио для двух скрипок и виолончели (в т. ч. на тему русской народной песни «Чем тебя я огорчила»), струнный Квинтет и др. В его инструментальных произведениях этой поры еще заметно сказывается влияние образцов западноевропейской музыки, в частности Мендельсона.

В 1856 г. Бородин отлично сдал выпускные экзамены и для прохождения обязательной врачебной практики был прикомандирован врачом-ординатором ко второму Военно-сухопутному госпиталю; в 1858 г. он успешно защитил диссертацию на ученую степень доктора медицины, а через год был отправлен академией за границу для научного усовершенствования.

Бородин обосновался в Гейдельберге, где к тому времени собралось немало молодых русских ученых разных специальностей, среди которых были Д. Менделеев, И. Сеченов, Э. Юнге, А. Майков, С. Ешевский и другие, ставшие друзьями Бородина и составившие так называемый «Гейдельбергский кружок». Собираясь, они обсуждали не только научные проблемы, но и вопросы общественно-политической жизни, новости литературы и искусства; здесь читали «Колокол» и «Современник», здесь звучали идеи А. Герцена, Н. Чернышевского, В. Белинского, Н. Добролюбова.

Бородин интенсивно занимается наукой. За 3 года пребывания за границей он выполнил 8 оригинальных химических работ, принесших ему широкую известность. Он использует любую возможность для поездок по странам Европы. Молодой ученый знакомился с жизнью и культурой народов Германии, Италии, Франции, Швейцарии. Но и музыка всегда сопутствовала ему. Он по-прежнему с увлечением музицировал в домашних кружках и не упускал возможности побывать на симфонических концертах, в оперных театрах, познакомившись таким образом со многими произведениями современных западноевропейских композиторов — К. М. Вебера, Р. Вагнера, Ф. Листа, Г. Берлиоза.

В 1861 г. в Гейдельберге Бородин встретился со своей будущей женой — талантливой пианисткой и знатоком русской народной песни Е. Протопоповой, горячо пропагандировавшей музыку Ф. Шопена, Р. Шумана. Новые музыкальные впечатления стимулируют творчество Бородина, помогают ему осознать себя русским композитором. Он настойчиво ищет в музыке свои пути, свои образы и музыкально-выразительные средства, сочиняя камерно-инструментальные ансамбли. В лучшем из них — фортепианном Квинтете до минор (1862) — уже ощущается и эпическая сила, и напевность, и яркий национальный колорит. Это сочинение как бы подводит итог предшествующему художественному развитию Бородина.

Осенью 1862 г. он вернулся в Россию, был избран профессором Медико-хирургической академии, где до конца своей жизни читал лекции и вел практические занятия со студентами; с 1863 г. некоторое время преподавал и в Лесной академии. Начал он и новые химические исследования.

Вскоре после возвращения на родину в доме профессора академии С. Боткина Бородин познакомился с М. Балакиревым, который со свойственной ему проницательностью сразу оценил композиторский талант Бородина и заявил молодому ученому, что истинным его призванием является музыка. Бородин входит в кружок, который помимо Балакирева составляли Ц. Кюи, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков и художественный критик В. Стасов. Так завершилось формирование творческого содружества русских композиторов, известного в истории музыки под названием «Могучая кучка».

Под руководством Балакирева Бородин приступает к созданию Первой симфонии. Законченная в 1867 г. она была с успехом исполнена 4 января 1869 г. в концерте РМО в Петербурге под управлением Балакирева. В этом произведении окончательно определился творческий облик Бородина — богатырский размах, энергия, классическая стройность формы, яркость, свежесть мелодий, сочность красок, самобытность образов. Появление этой симфонии знаменовало наступление творческой зрелости композитора и рождение нового направления в русской симфонической музыке.

Во второй половине 60-х гг. Бородин создает ряд романсов очень разных по тематике и характеру музыкального воплощения — «Спящая княжна», «Песня темного леса», «Морская царевна», «Фальшивая нота», «Отравой полны мои песни», «Море». Большая часть из них написана на собственный текст.

В конце 60-х гг. Бородин приступил к сочинению Второй симфонии и оперы «Князь Игорь». В качестве сюжета оперы Стасов предложил Бородину замечательный памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». «Мне этот сюжет ужасно по душе. Будет ли только по силам?..» Попробую, — ответил Стасову Бородин. Патриотическая идея «Слова», его народный дух были особенно близки Бородину. Сюжет оперы как нельзя лучше отвечал особенностям его таланта, склонности к широким обобщениям, эпическим образам и его интересу к Востоку. Опера создавалась на подлинном историческом материале, и Бородину было очень важно добиться создания верных, правдивых характеров. Он изучает множество источников, связанных со «Словом» и той эпохой. Это и летописи, и исторические повести, исследования о «Слове», русские эпические песни, восточные напевы. Либретто оперы Бородин писал сам.

Однако сочинение продвигалось медленно. Главная причина — занятость научной, педагогической и общественной деятельностью. Он был в числе инициаторов и учредителей Русского химического общества, работал в Обществе русских врачей, в Обществе охранения народного здравия, принимал участие в издании журнала «Знание», входил в состав директоров РМО, участвовал в работе Петербургского кружка любителей музыки, руководил созданными им в Медико-хирургической академии студенческим хором и оркестром.

В 1872 г. в Петербурге открылись Высшие женские медицинские курсы. Бородин явился одним из организаторов и педагогов этого первого высшего учебного заведения для женщин, отдавал ему много времени и сил. Сочинение Второй симфонии было закончено лишь в 1876 г. Симфония создавалась параллельно с оперой «Князь Игорь» и очень близка ей по идейному содержанию, характеру музыкальных образов. В музыке симфонии Бородин достигает яркой красочности, конкретности музыкальных образов. По свидетельству Стасова, он хотел в 1 части нарисовать собрание русских богатырей, в Анданте (3 часть) — фигуру Баяна, в финале — сцену богатырского пира. Название «Богатырская», данное симфонии Стасовым, прочно закрепилось за ней. Впервые симфония была исполнена в концерте РМО в Петербурге 26 февраля 1877 г. под управлением Э. Направника.

В конце 70-х — начале 80-х гг. Бородин создает 2 струнных квартета, став наряду с П. Чайковским основоположником русской классической камерно-инструментальной музыки. Особую популярность завоевал Второй квартет, музыка которого с большой силой и страстностью передает богатый мир душевных переживаний, обнажая яркую лирическую сторону дарования Бородина.

Однако главной заботой была опера. Несмотря на огромную занятость всевозможными обязанностями и воплощением замыслов других сочинений, «Князь Игорь» находился в центре творческих интересов композитора. В течение 70-х гг. был создан ряд основополагающих сцен, часть из которых исполнялась в концертах Бесплатной музыкальной школы под управлением Римского-Корсакова и нашла горячий отклик у слушателей. Большое впечатление произвело исполнение музыки Половецких плясок с хором, хоров («Слава» и др.), а также сольных номеров (песня Владимира Галицкого, каватина Владимира Игоревича, ария Кончака, Плач Ярославны). Особенно много удалось сделать в конце 70-х — первой половине 80-х гг. Друзья с нетерпением ждали завершения работы над оперой и всячески старались содействовать этому.

В начале 80-х гг. Бородин написал симфоническую партитуру «В Средней Азии», несколько новых номеров для оперы и ряд романсов, среди которых выделяется элегия на стихи А. Пушкина «Для берегов отчизны дальней». В последние годы жизни он работал над Третьей симфонией (к сожалению, не оконченной), написал Маленькую сюиту и Скерцо для фортепиано, а также продолжал работать над оперой.

Изменение общественно-политической обстановки в России 80-х гг. — наступление жесточайшей реакции, гонения на передовую культуру, разгул грубого бюрократического произвола, закрытие женских медицинских курсов — действовало на композитора подавляюще. Все труднее становилось бороться с реакционерами в академии, увеличилась занятость, стало сдавать здоровье. Тяжело переживал Бородин и кончину близких ему людей — Зинина, Мусоргского.

Вместе с тем большую радость ему доставляло общение с молодежью — учениками и коллегами; значительно расширился и круг музыкальных знакомств: он охотно посещает «беляевские пятницы», близко знакомится с А. Глазуновым, А. Лядовым и другими молодыми музыкантами. Большое впечатление произвели на него встречи с Ф. Листом (1877, 1881, 1885), который высоко оценил творчество Бородина и пропагандировал его произведения.

С начала 80-х гг. известность Бородина-композитора растет. Его произведения исполняются все чаще и получают признание не только в России, но и за рубежом: в Германии, Австрии, Франции, Норвегии, Америке. Триумфальный успех его сочинения имели в Бельгии (1885, 1886). Он стал одним из самых известных и популярных русских композиторов в Европе конца XIX — начала XX в.

Сразу же после внезапной смерти Бородина Римский-Корсаков и Глазунов решили подготовить к печати его незаконченные произведения. Они завершили работу над оперой: Глазунов воссоздал по памяти увертюру (как она намечалась Бородиным) и сочинил на основе авторских эскизов музыку III акта, Римский-Корсаков инструментовал большую часть номеров оперы.

23 октября 1890 г. Князь Игорь был поставлен на сцене Мариинского театра. Спектакль вызвал горячий прием у публики. «Опера „Игорь“ во многом, прямо родная сестра великой оперы Глинки „Руслан“», — писал Стасов. — «в ней та же мощь эпической поэзии, та же грандиозность народных сцен и картин, та же изумительная живопись характеров и личностей, та же колоссальность всего облика и, наконец, такой народный комизм (Скула и Ерошка), который превосходит даже комизм Фарлафа».

Творчество Бородина оказало огромное влияние на многие поколения русских и зарубежных композиторов (и их числе Глазунов, Лядов, С. Прокофьев, Ю. Шапорин, К. Дебюсси, М. Равель и др.). Оно составляет гордость русской классической музыки.

А. Кузнецова

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Бородин Александр Порфирьевич (31 Х (12 XI) 1833, Петербург — 15 (27) II 1887, там же) — русский композитор и учёный-химик.

Внебрачный сын грузинского (по другим сведениям, татарского) князя Л. С. Гедианова, при рождении Бородин записан сыном камердинера князя — Порфирия Бородина. Бородин получил прекрасное домашнее образование: владел несколькими языками, играл на фортепиано, флейте, виолончели. Уже в детстве определились основные увлечения Бородина, ставшие впоследствии его профессиями, — химия и музыка.

В 1856 Бородин окончил петербургскую Медико-хирургическую академию (МХА). Изучая медицину, продолжал заниматься химией под руководством H. H. Зинина. В 1858, защитив диссертацию, получил степень доктора медицины. Под влиянием дружбы с прогрессивными учёными (А. М. Бутлеровым, Д. И. Менделеевым и И. М. Сеченовым), писателями (Н. В. Успенским, М. А. Маркович — Марко Вовчок и др.) и статей В. Г. Белинского и А. И. Герцена сформировались передовые общественные взгляды Бородина.

Многогранен его облик как просветителя-шестидесятника. Живя в Петербурге, Бородин занимался научной, педагогической и общественной деятельностью. Был профессором МХА (с 1864), заведующим кафедрой химии (с 1874), академиком (1877), европейски известным учёным-экспериментатором и теоретиком, автором более 40 научных трудов, активным участником прогрессивных реформ в МХА, одним из организаторов и педагогов Женских врачебных курсов (1872–85).

Много времени уделял Бородин музыке. Студентом он посещал любительские кружки, играл в ансамблях. В сочинениях 50-х гг. — романсах, фортепианных пьесах, камерных инструментальных ансамблях (струнное и фортепианное трио, струнный квинтет и секстет и др.), написанных под влиянием венских классиков и Ф. Мендельсона, — ощущается русское начало, идущее от городской народной песни и бытового романса, а также и от творчества М. И. Глинки. Фортепианный квинтет (1862), последнее произведение раннего периода творчества Бородина, свидетельствует о профессиональном композиторском мастерстве, в квинтете проступают черты национально-эпического, «богатырского» стиля Бородина.

Осенью 1862 Бородин познакомился с М. А. Балакиревым, стал членом «Могучей кучки». Под влиянием Балакирева, В. В. Стасова и др. «кучкистов» окончательно сложились музыкально-эстетические взгляды Бородина как последователя Глинки, горячего приверженца русской народно-национальной школы в музыке, определился самостоятельный зрелый стиль композитора. Много дало Бородину общение с А. С. Даргомыжским, Л. И. Шестаковой, О. А. и А. Я. Петровыми, сёстрами А. Н. и H. H. Пургольд. В 1862–69 Бородин написал 1-ю симфонию, оперу-фарс «Богатыри» (пародия на псевдоисторические оперы, искажавшие русскую старину) и несколько романсов (в т. ч. «Спящая княжна» и «Песня тёмного леса»).

Ободрённый успехом 1-й симфонии (исполнена в 1869, дирижёр М. А. Балакирев), Бородин приступает к работе над оперой «Князь Игорь» (сюжет предложен В. В. Стасовым) и одновременно 2-й симфонией (впоследствии названной Стасовым «Богатырской»), пишет романсы («Море» и др.). Через 2 года музыка симфонии была полностью сочинена, но завершение партитуры затянулось до 1876 из-за большой занятости Бородина научной, общественной и педагогической деятельностью. Серьёзно и требовательно относясь к композиторскому творчеству, не терпя дилетантизма, Бородин признавал только сосредоточенные и систематические занятия музыкой. Поэтому почти каждое крупное сочинение создавалось им в течение нескольких лет. Особенно долго (18 лет) работал он над оперой «Князь Игорь» (не завершив её).

Последнее десятилетие жизни Бородина характеризуется неуклонным ростом его композиторской известности и в то же время постепенным угасанием творческой активности. В 1879–81 Бородин создал ряд крупных сцен «Князя Игоря», закончил 1-й квартет, написал симфоническую картину «В Средней Азии», 2-й квартет, романсы (в т. ч. «Для берегов отчизны дальной»), но последние 5–6 лет жизни из-за работы в академии и болезней Бородин писал мало (несколько камерных произведений, незадолго до смерти начал 3-ю симфонию).

Во время поездок за границу (начиная с 1877) Бородин сблизился с немецкими, французскими, бельгийскими музыкантами. Высоко оценил талант русского композитора Ф. Лист (встречам с Листом посвящены интересные письма и воспоминания Бородина). Произведения Бородина исполнялись за рубежом. Для пропаганды творчества Бородина особенно много сделали его бельгийские почитатели: дирижёр Т. Жадуль, пианистка и меценатка Л. де Мерси-Аржанто.

Бородин умер скоропостижно (от сердечного приступа). После его смерти Н. А. Римский-Корсаков и А. К. Глазунов дописали (по материалам автора) и дооркестровали оперу «Князь Игорь». Глазунов записал по памяти и оркестровал 2 части 3-й симфонии Бородина.

Творческое наследие Бородина сравнительно невелико по объёму, но отличается высокими художественными достоинствами и редким внутренним единством, вытекающим из цельности и научной стройности его мировоззрения. Последователь эстетики А. С. Пушкина и М. И. Глинки, Бородин воспринимал жизнь объективно и оптимистически, как источник силы и радости, веря в могущество человека, в торжество разума и красоты. Сильнейшая сторона его творчества — утверждение положительных начал, высоких общественных идеалов: идейных, этических, эстетических.

Источником оптимизма Бородина было осознание духовной мощи русского народа (к которому он относил крестьянство и разночинную интеллигенцию, противопоставляя им вырождающуюся дворянско-помещичью среду и не менее антипатичную ему буржуазно-мещанскую). Русское богатырское, эпическое — это и есть в первую очередь «бородинское» в музыке. При этом сила народа (в целом или его отдельных героев) у Бородин почти всегда одухотворённая и добрая: она созидает и защищает, а не разрушает.

Эпические образы пришли в музыку Бородина из русской истории и народного героического эпоса. Подобно многим русским художникам 60-80-х гг. 19 в., Бородин обращался к прошлому, чтобы понять настоящее и предвидеть будущее.

С эпосом у Бородина гармонично сочетается лирика — объективная, мужественная, уравновешенная и в то же время наполненная внутренним теплом и страстностью, а порой горячая, пылкая, трепещущая. Подобно эпическим, лирические образы Бородина, отличающиеся силой, цельностью, этической возвышенностью, близки по духу глинкинским.

Сочный юмор Бородина свойствен некоторым образам оперы «Князь Игорь» (Скула и Ерошка), скерцо симфоний и квартетов, вокальным произведениям («Спесь», «Серенада четырёх кавалеров»).

С миром русских образов у Бородина соседствует столь же яркая и полнокровная сфера Востока. Следуя традициям Глинки, Бородин воплощает то упоительный, полный неги, «знойный», то суровый, воинственный, экстатичный Восток, найдя для каждого из них новые, оригинальные краски. Вместе с тем он даёт широкий синтез разных сторон восточного характера (образ Кончака и Половецкие пляски в «Князе Игоре»). Проявляя глубокое уважение к восточным национальным культурам, Бородин выражает исторически прогрессивную идею их единства с русской культурой («В Средней Азии» и др.).

Для стиля Бородина (как и содержания творчества) характерна эпичность. Его музыка подобна неторопливо изложенной летописи, где мерной чередой проходят события, люди, картины природы. Основной принцип музыкальной драматургии Бородина — сопоставление взаимно контрастных и внутренне цельных, завершённых образов. Излюбленный приём — длительное развёртывание одного образа, долгое пребывание в одном эмоциональном состоянии. Развитие осуществляется путём сближения контрастных тем, итогом которого является их единство, достигаемое, обычно посредством мелодического синтеза (взаимопроникновения) или контрапунктического сочетания. Чаще всего Бородин обращается к закруглённым, симметричным формам: сонатной (нередко — без разработки), 3-частной, концентрической, с расположением материала в зеркальной последовательности. Широкие однородные пласты музыки цементируются приёмами мелодической и ритмической остинатности, органными пунктами, постепенно «сползающими» басами.

Мелодии Бородина льются спокойно и плавно. По своему строению (непериодичность, рассредоточенность интонационной выразительности) и ладовой природе (диатоника) они родственны русским крестьянским песням (обрядовым, эпическим, лирическим). Гармонический язык в основе своей также диатоничен, хотя и не чужд изысканному хроматизму (здесь Бородин соприкасается с композиторами-романтиками, особенно Г. Берлиозом и Ф. Листом). Гармония Бородина отличается, с одной стороны, мелодической насыщенностью (которая идёт от народной полифонии), а с другой — красочностью, достигаемой наложением нескольких функций, сочетанием разных (главным образом натуральных) ладов, необычным строением аккордов (по квартам и секундам) и т. д. В этой области, как и в других, Бородин выступает смелым новатором, предвосхитившим многие позднейшие завоевания европейской музыки (К. Дебюсси, И. Ф. Стравинский и др.). Опираясь на народную музыку (русскую и восточную), Бородин нигде не цитирует её. Его метод — обобщённое воспроизведение наиболее характерных, устойчивых признаков фольклора, претворяемых в оригинальных музыкальных образах.

Наиболее значительное произведение Бородина — опера «Князь Игорь», являющаяся образцом национального героического эпоса в музыке. Либретто (по «Слову о полку Игореве») сочинялось Бородиным одновременно с музыкой. Первоначальный сценарий написал В. В. Стасов, представлявший себе будущую оперу как историческую драму в духе «Бориса Годунова» Мусоргского. Бородин же соединил в «Князе Игоре» драматические черты с эпическими, выдвинув на первый план тему защиты Руси от завоевателей, являющуюся главной в древне-русском эпосе.

В опере Бородина продолжил традиции «Руслана и Людмилы», тяготея вслед за Глинкой к кантилене как основному средству характеристики образов, к широким и закруглённым оперным формам (ария, хор, ансамбль), к «крупному штриху». Вместе с тем он ввёл в оперу драматические диалоги (в духе Мусоргского), применил гибкие виды речитатива. В «Князе Игоре» объединились черты эпической оперы и исторической народно-музыкальной драмы.

Бородин — один из создателей русской классической симфонии. Его 1-я симфония (1867), появившаяся одновременно с первыми образцами этого жанра у Н. А. Римского-Корсакова и П. И. Чайковского, положила начало героико-эпическому направлению русского симфонизма. Уже здесь проявились характерные особенности симфонического мышления Бородина: богатырский размах, связь с миром русских народных былин и сказок, верность классическим формам и своеобразная, основанная на контрастах и синтезе тем, драматургия.

Ещё ярче они выступают во 2-й («Богатырской») симфонии (1876) — вершине русского эпического симфонизма. По свидетельству Стасова, симфония навеяна образами древнерусских богатырей и легендарного сказителя Бояна. Содержание её — утверждение величия, мощи и патриотизма русского народа. Популярна симфоническая картина Бородина «В Средней Азии» (1880), построенная на разработке двух контрастных тем: песни русского склада и восточного напева.

Среди камерно-инструментальных сочинений Бородина выделяются 2 квартета. В них преобладают лирические настроения. Особенной проникновенностью и мелодической яркостью привлекает 3-я часть («Ноктюрн») 2-го квартета (1881). Квартетное письмо Бородина отличают оригинальность и высокое мастерство. Своеобразны его фортепианные миниатюры, среди которых наиболее популярны «В монастыре», «Грёзы», «Серенада» и «Ноктюрн» из «Маленькой сюиты», а также «Скерцо» As-dur.

Новое слово сказал Бородин и в камерно-вокальном жанре. Он первым ввёл в романс образы русского богатырского эпоса, а с ними — освободительные идеи 60-х гг. 19 века, выразив мечту о пробуждении дремлющих в народе могучих сил («Спящая княжна») и нарисовав картину грозного разгула мятежной народной стихии («Песня тёмного леса»). Лучшие свойства бородинской лирики — то порывисто-страстной (напоминающей здесь Р. Шумана), то задумчиво-созерцательной, — воплощены в романсах «Отравой полны мои песни», «Из слёз моих», «Фальшивая нота». Сила, глубина трагического чувства, мудрая сосредоточенность и благородство выражения, величие духа в страдании отличают элегию «Для берегов отчизны дальной» (1881). В камерно-вокальных, как и в других жанрах, Бородин продолжил и обновил традиции Глинки.

Творчество Бородина составило одну из наиболее самобытных глав истории музыки и оказало плодотворное воздействие на русских и зарубежных композиторов (А. К. Глазунов, В. С. Калинников, И. Ф. Стравинский, К. Дебюсси, М. Равель и др.). Огромное значение имели традиции Бородина для воплощения народно-эпических образов в русской советской музыке (С. С. Прокофьев, Ю. А. Шапорин, Г. В. Свиридов и др.), а также для развития национальных музыкальных культур народов Закавказья и Средней Азии.

A. H. Coxop

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Список сочинений, даты и литература

• Фортепианное творчество Бородина

• Жизнь музыки Бородина