• Список сочинений, даты и литература

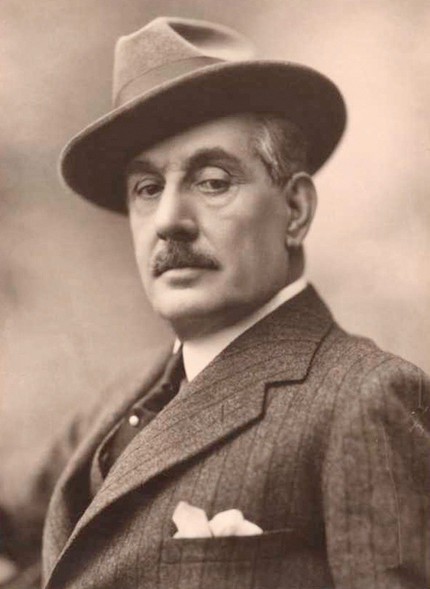

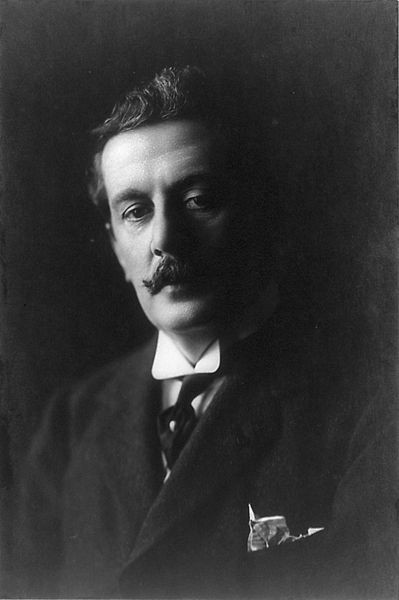

Здесь 22 декабря 1858 года родился Джакомо Пуччини, происходящий из древнего рода музыкантов и достойный вечно живых традиций своей родины. Он создал легко запоминающиеся мелодии, обогатив их новыми голосами жизни. Как прославленный мастер, он — через стилистически совершенные и гибкие формы — вновь утвердил во всем мире национальное содержание искусства.

Город, гордый своим сыном, на тридцатый день после его смерти

29 декабря 1924 года.

Эту торжественную надпись и сейчас можно прочитать на мемориальной доске, прикрепленной к стене старого дома по улице ди Поджа в тосканском городе Лукка. Здесь в семье потомственного музыканта Микеле Пуччини после четырех дочерей родился мальчик, которого назвали Джакомо в честь прапрадеда, первого композитора из их рода. Ему и суждено было прославить на весь мир фамилию Пуччини.

Рано лишившийся отца, Джакомо с детских лет вынужден был зарабатывать на жизнь в качестве певчего в церкви. Четырнадцати лет он получил место церковного органиста. Его импровизации, в которых нередко слышались тосканские народные напевы, а подчас и оперные мелодии, восхищали прихожан, но вызывали недовольство местного духовенства из-за излишней «театральности». Яркой мелодической выразительностью отличались и произведения, написанные юношей под руководством К. Анджелони, в чьем классе он занимался в луккском Музыкальном институте им. Дж. Пачини. Исполнение в 1880 г. мессы, сочиненной к окончанию института, принесло Джакомо первый успех. Осенью того же года он отправился в Милан и, без труда выдержав вступительные экзамены, был принят в консерваторию.

В нелегкие студенческие годы Пуччини часто приходилось мерзнуть в нетопленой комнате, недоедать, каждое посещение театра из-за дороговизны билетов становилось событием, но он не унывал. Занимался с утра до позднего вечера. Особенно привлекали его уроки композиции у А. Понкьелли, прославившегося оперой «Джоконда». Среди друзей Джакомо — композиторы А. Каталани и будущий автор «Сельской чести» — П. Масканьи.

За время учебы Пуччини написал немало различных произведений; лучшее из них — Симфоническое каприччио, с успехом исполненное на выпускном экзамене в консерватории 14 июля 1883 г. и получившее одобрительные отзывы в прессе. Но композитор чувствовал, что его жанр — не инструментальная, не симфоническая музыка, а музыка для театра, связанная со словом, с жестом, с живым действием на сцене.

Первые 2 оперы — «Виллисы» (1883) и «Эдгар» (1885-88) — еще только подступы к самостоятельному пути в искусстве. Их традиционные романтические сюжеты, разработанные либреттистом Ф. Фонтаной, мало подходили к творческой индивидуальности Пуччини. Тем не менее премьера «Виллис» в театре Даль Верме сделала начинающего автора известным в миланских музыкальных кругах. Критики писали о наличии в опере ряда ярких драматических сцен и лирических эпизодов, отличающихся мелодическим богатством. Талантливым композитором заинтересовался издатель Дж. Рикорди, ставший на всю жизнь его покровителем и другом.

Понимая, что основой оперного либретто должна служить сильная жизненная драма, способная взволновать публику, Пуччини уходит в поиски сюжета для новой оперы. Он останавливает свой выбор на «Истории кавалера Де Грие и Манон Леско» А. Прево. Его не смущает огромная популярность «Манон» Ж. Массне. «Это будут две абсолютно разные сестры», — убеждает он либреттистов. — «Музыка Массне французская — с напудренными париками и менуэтом, моя же будет итальянская — с отчаянием и страстью».

«Манон Леско» отличается от первых пуччиниевских опер большей драматургической цельностью, разнообразием музыкального языка. Основным средством выразительности служит мелодия — напевная, гибкая, богатая ритмически. В центре оперы — лирические сцены, связанные с характеристиками главных персонажей, с передачей их чувств и настроений. После триумфальной туринской премьеры, состоявшейся 1 февраля 1893 г., «Манон Леско» быстро завоевала симпатии слушателей далеко за пределами Италии.

Творческий облик молодого Пуччини формировался в эпоху, когда в итальянском музыкальном театре утверждалось новое направление — веризм, громко заявившее о себе операми «Сельская честь» П. Масканьи (1890) и «Паяцы» Р. Леонкавалло (1892). Однако отдельные веристские тенденции, получившие выражение в некоторых пуччиниевских операх («Тоска», «Девушка с Запада», «Плащ»), не стали для композитора определяющими. Подобно веристам, Пуччини обращается к воплощению обыденной жизни со свойственными ей острыми конфликтами, но его произведения, наполненные тонкой поэзией и глубоким психологизмом, значительно выше типичных образцов веристской оперы с ее предельной концентрацией действия и подчеркнуто экспрессивным музыкальным выражением.

Сочинением, открывшим новый, зрелый период в творчестве Пуччини, стала «Богема», написанная по роману А. Мюрже «Сцены из жизни богемы». «Я нашел сюжет, в который совершенно влюбился», — говорил композитор. Ведь для него, прошедшего в молодости через нужду и лишения, этот сюжет был до некоторой степени автобиографичным. С искренней теплотой, мягким юмором и проникновенным лиризмом рассказывает Пуччини о трогательной истории любви бедной швеи Мими и безработного художника Рудольфа. Лирические эпизоды переплетаются в опере с веселыми, живыми жанровыми картинами. Музыка гибко следует за сменой сценических образов. В «Богеме» почти нет завершенных оперных номеров: небольшие ариозо органично переходят в напевную декламацию — речитативы и диалоги. Важное значение в музыке оперы имеют лейтмотивы и их развитие.

Первое представление «Богемы» в Турине 1 февраля 1896 г. вызвало горячие споры. Автора порицали за обращение к «неоперному» сюжету, называли его произведение «оперой оборванцев». В защиту «Богемы» выступил А. Тосканини, предсказавший ей блестящую будущность. Время подтвердило его правоту. Одновременно с Пуччини над сюжетом «Богемы» работал Леонкавалло. Это послужило причиной долголетней размолвки между двумя композиторами, до того находившимися в приятельских отношениях. «Богема» Леонкавалло, поставленная через год после пуччиниевской оперы, успеха не имела.

Еще до начала работы над «Манон Леско» Пуччини думал об опере «Тоска» на сюжет драмы В. Сарду. После премьеры «Богемы» он вместе со своими постоянными либреттистами Л. Илликой и Дж. Джакозой приступил к разработке сценария. В центре сочинения, как всегда у Пуччини, — любовная драма. Но здесь композитор впервые затрагивает тему борьбы с произволом: главные герои — певица Флория Тоска и художник Марио Каварадосси — гибнут в столкновении с миром тирании.

Премьера «Тоски» состоялась в Риме 14 января 1900 г. Оперу сразу подняли на щит сторонники веристского направления, которых привлек неистовый драматизм отдельных ее сцен. Но не это определило успех «Тоски» у публики — ее покорила красивая, выразительная, богатая мелодиями музыка Пуччини, неразрывно связанная с действием. За один год «Тоска» обошла крупнейшие театры мира.

...Мысль написать оперу по пьесе «Гейша» американского драматурга Д. Беласко родилась под впечатлением спектакля, виденного в Лондоне, куда Пуччини ездил летом 1900 г. в связи с постановкой «Тоски» в театре Covent Garden. Правдивый рассказ о трагической судьбе бедной японской девушки Чио-Чио-сан, или, как ее называли, мадам Баттерфляй (Мотылек), — глубоко взволновал композитора. «Мадам Баттерфляй» завершает центральный, наиболее интенсивный период деятельности Пуччини — период непрестанных творческих поисков и решений. Она предвосхищает характерный для оперы XX в. тип монодрамы, где все события сосредоточены вокруг главного персонажа.

Образ «маленькой японочки из Нагасаки», утверждающий высокие нравственные идеалы, — самый сложный и многогранный в галерее пуччиниевских женских характеров. Основное внимание композитора направлено на раскрытие душевной драмы Чио-Чио-сан, внешнее сценическое действие в опере почти отсутствует.

Пуччини — один из первых европейских композиторов, обратившихся к японскому сюжету. Чтобы как можно достовернее передать в музыке локальный колорит, он использует подлинные японские напевы, применяет необычные сочетания зсуков, хрупкие, звенящие оркестровые тембры.

Премьера «Мадам Баттерфляй» 17 февраля 1904 г. в миланском театре Ла Скала стала настоящим провалом. Виною тому в немалой степени был допущенный самим Пуччини драматургический просчет, в результате чего II акт оказался слишком растянутым. Через 3 месяца после сделанных автором небольших изменений опера одержала блистательную победу в Брешии. В главной роли выступила молодая украинская певица Соломия Крушельницкая, которая к тому времени уже прославилась как превосходная исполнительница опер Р. Вагнера. Спустя несколько дней она получила в подарок портрет композитора со следующей надписью: «Самой великолепной и очаровательной Баттерфляй. Джакомо Пуччини, Торре дель Лаго», 1904.

Успех «Мадам Баттерфляй» упрочил мировую славу Пуччини. Его оперы ставятся повсюду, его имя произносится рядом с именами крупнейших композиторов.

«А как поют индейцы?» — спрашивал себя композитор, посмотрев в Нью-Йорке драму Беласко «Девушка с Золотого Запада» из жизни калифорнийских золотоискателей. В опере на этот сюжет Пуччини продолжает линию «Тоски» — в ней еще отчетливее выступило влияние веристских тенденций. Лучше всего автору удались сильные драматические сцены, где раскрываются характеры главных героев — Минни и Джонсона; здесь преобладает напряженная мелодическая декламация. Существенное место отведено жанровым эпизодам, в которых благодаря тонко вплетенным в музыку джазовым элементам, интонациям и ритмам негритянского и индейского фольклора ярко запечатлен своеобразный быт «дикого Запада». Премьера «Девушки с Запада» в Нью-Йорке 10 декабря 1910 г. проходила в атмосфере сенсации, но популярности своих предшественниц опера не достигла.

Второе десятилетие XX в. было трудным для Пуччини. Гнетущая обстановка первой мировой войны заметно ослабила его творческую активность. Лирическая комедия «Ласточка» (1914-16) не стала крупным художественным достижением композитора. Перебрав множество различных сюжетов (среди них и произведения русской литературы — Л. Толстого, М. Горького), Пуччини приходит к идее создания триптиха — цикла, состоящего из трех контрастирующих друг с другом опер. Первая часть — «Плащ», основанная на стремительном развитии драмы любви и ревности, — и по типу драматургии, и по музыкальному выражению близка к веристским операм.

Лирическая середина — «Сестра Анжелика», повествующая о печальной судьбе молодой монахини, — выдержана в мягких, приглушенных тонах. И наконец, искрометный финал — веселый, озорной, в духе старых комических опер — «Джанни Скикки», сюжет которого навеян строками из «Божественной комедии» Данте.

Получившей восторженный прием на премьере в нью-йоркской Metropolitan Opera, этот шедевр Пуччини и до сих пор сохраняет свое значение лучшей части цикла.

Уже будучи тяжело больным (рак горла), Пуччини работает над своим последним сочинением — монументальной экзотической оперой-легендой «Турандот» по мотивам пьесы К. Гоцци. Героев условно-сказочного мира композитор наделяет живыми человеческими страстями. Основная сюжетная линия связана с историей неприступной, гордой и жестокой китайской принцессы Турандот, побежденной великой любовью неизвестного принца — Калафа. Масштабность и многоплановость «Турандот» обусловили особенности ее музыкальной драматургии: контрастные сопоставления различных жанровых сфер — лирико-драматической, комической, эпической; наличие развернутых хоровых сцен; необычный характер музыки, сплавленной из европейской мелодики и подлинных китайских мотивов; разнообразие оркестровых колористических эффектов.

Закончить оперу композитор не успел, на четвертый день после мучительной операции Пуччини не стало. Тело его было перевезено в Италию и захоронено в часовне Торре дель Лаго. Первое представление «Турандот», завершенной по эскизам автора композитором Ф. Альфано, состоялось в Ла Скала 25 апреля 1926 г. Дирижировал А. Тосканини. Когда отзвучал последний аккорд, написанный Пуччини, Тосканини опустил дирижерскую палочку и, обернувшись к публике, сказал: «Здесь смерть вырвала перо из руки маэстро». Все встали. Публика разошлась в глубоком молчании.

Пуччини явился последним представителем итальянской оперной классики. Чуткий к веяниям эпохи, он постоянно искал пути обновления художественно-выразительных средств оперы. Его творчество оказало заметное воздействие на развитие европейской оперы XX столетия. Верный традициям реалистического искусства, художник-гуманист, Пуччини, создал бессмертные произведения, которые навсегда вошли в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Т. Келдыш

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Пуччини, Джакомо (итал. Giacomo Puccini; 22 XII 1858, Лука — 29 XI 1924, Брюссель) — итальянский композитор.

Родился в семье музыкантов. Отец его Микеле Пуччини (1813–1864) был органистом, дирижёром, педагогом, автором ряда духовных сочинений и 2 опер, основателем музыкальной школы в Лукке. С 5 лет под руководством отца Пуччини обучался игре на органе. Позже брал уроки пения у Ф. Маджи (брата матери), пел в церковном хоре, посещал духовную семинарию Сан-Микеле. С 10 лет работал органистом в церквах. В 1872–80 учился в Музыкальном институте им. Дж. Пачини у К. Анджелони (классы органа и фортепиано). Здесь он создал свои первые произведения, преимущественно религиозного содержания.

Уже в кантате «Сыны прекрасной Италии» (1877), мотете в честь св. Паолины (1878, исполнение его принесло Пуччини успех), мессе A-dur (1880) и органных пьесах угадывается почерк будущего создателя опер (некоторые темы мотета и мессы позднее использованы в операх «Эдгар» и «Манон Леско»). В 1880–83 Пуччини занимался в Миланской консерватории у А. Баццини (музыкально-теоретические дисциплины) и А. Понкьелли (композиция). За эти годы написал ряд инструментальных и вокальных сочинений (в т. ч. струнный квартет D-dur, 1880; Adagietto для оркестра, 1883; романс «Меланхолия», сл. А. Гисланцони), лучшее из них — «Симфоническое каприччио» (1883, к выпускному экзамену). Впоследствии Пуччини не обращался к симфонической музыке.

В год окончания консерватории Пуччини создал первую оперу — «Виллисы» (либретто Ф. Фонтаны на сюжет шварцвальдской легенды, использованный ранее А. Аданом для балета «Жизель»; написана для конкурса издательства Э. Сонцоньо), привлёкшую внимание видных музыкальных деятелей Милана. Она имела большой успех, но не удержалась в репертуаре. В характере её сюжета, в музыкальном языке сказалось заметное влияние немецкой романтической оперы (Пуччини использует несвойственные итальянскому оперному искусству развёрнутые симфонические эпизоды, рисующие атмосферу мрачной фантастики). Вместе с тем в лирических сценах уже наметились характерные черты мелодического стиля Пуччини.

Вторая его опера — «Эдгар» (либретто Фонтаны по драматической поэме А. Мюссе «Уста и чаша», 1885–88), — несмотря на выразительный мелос, ряд ярких драматических сцен и лирических эпизодов, в целом оказалась нежизнеспособной.

Эстетические взгляды композитора складывались под воздействием веризма — художественного направления, утвердившегося в итальянской опере начала 90-х гг. В силу сложившихся исторических условий общая направленность искусства Италии стала иной, чем в эпоху Рисорджименто, с которой связан расцвет творчества Дж. Верди. На смену героическим, мужественным борцам за свободу приходят обыкновенные, «маленькие» люди.

Подобно веристам, Пуччини стремился к правдивому воплощению реальной действительности со свойственными ей острыми столкновениями страстей. Однако он отказался от подражания типичным образцам веристской оперы-новеллы («Сельская честь» Масканьи, «Паяцы» Леонкавалло), основанным на предельно сжатой одноактной композиции и подчёркнуто экспрессивном (порой до аффектации) музыкальном выражении. Выразительные средства, принципы оперной драматургии Пуччини значительно богаче, разнообразнее и тоньше.

Вслед за наивно романтическими операми «Виллисы» и «Эдгар» Пуччини обращается к реалистической драме, насыщенной глубоким психологизмом. В 1890–92 он пишет оперу «Манон Леско» (либретто М. Праги, Д. Оливы, Л. Иллики, Дж. Джакозы и Пуччини по роману А. Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско»), принёсшую ему широкую известность. Эта опера отличается от предыдущих большей гибкостью музыкальной драматургии. Используя «сквозные» построения со свободным чередованием широкой кантилены, выразительной декламации и оркестровых эпизодов, Пуччини достиг непрерывного единства в развитии музыкально-сценического действия. Центральное место принадлежит лирическим сценам, в которых раскрываются характеры главных героев. В то же время велика роль жанрово-бытовых эпизодов, передающих местный колорит и атмосферу действия. Основным средством музыкальной выразительности становится гибкая, напевная, эмоционально насыщенная мелодия, связанная с традициями итальянской бытовой песни.

Эти черты художественного стиля Пуччини получают развитие в его трёх следующих операх, особое место среди которых занимает «Богема» (либретто Иллики и Джакозы по роману А. Мюрже «Сцены из жизни богемы», 1893–95). В опере чутко передан общий тон литературного первоисточника, сочетающий мягкую иронию с тёплым лиризмом. Но в центре внимания композитора — не пёстрый, шумный и беспорядочный быт богемы, а грустная история любви Мими и Рудольфа. Романтическая одухотворённость восполняет некоторую легковесность и будничность литературных образов.

«Богема» — яркий образец оперной драматургии Пуччини. Чередуются лирические и весёлые жанровые эпизоды. Завершённые вокальные номера (арии Мими, Рудольфа; других развёрнутых арий, ансамблей и хоров в опере нет) сочетаются со сквозным развитием действия; по ходу его возникают небольшие монологи, которые включаются в общую музыкальную ткань, сплетённую из гибкой декламации и «распетых» фраз. Оркестр выполняет функцию активного участника драмы. Существенна роль лейтмотивов, скрепляющих различные сцены. В музыке «Богемы» впервые использованы новые для итальянской оперы приёмы красочной импрессионистской гармонии. Премьера вызвала горячие споры, Пуччини порицали за обращение к «неоперному» сюжету, однако успех оперы возрастал с каждым спектаклем (в течение 2 лет она была поставлена на сценах крупнейших театров мира).

Следующий этап творческих поисков Пуччини — опера «Тоска» (либретто Иллики и Джакозы по драме В. Сарду «Флория Тоска», 1896–99). Некоторые сцены своими взвинченными эмоциями, сильными, бьющими по нервам театральными эффектами роднят её с операми веристов. Однако и здесь преобладают эпизоды, свободные от мелодраматических излишеств, покоряющие красотой и страстностью лирических мелодий. В отличие от лирически-камерной «Богемы», «Тоска» написана в стиле большой оперы (эффектные финалы, развёрнутые дуэты). В кульминациях используется приём сопоставления контрастных сфер музыкально-сценического действия. Музыка оперы отличается богатством лейтмотивного развития, её гармонический язык свидетельствует об интересе композитора к современной усложнённой гармонии. «Тоска» — единственное произведение Пуччини, где своеобразное отражение получила историко-героическая тема.

В 1901–03 Пуччини работал над оперой «Мадам Баттерфлай» (либретто Иллики и Джакозы по драме Д. Беласко «Гейша»; в России — под названием «Чио-Чио-сан»), представляющей новый для Пуччини тип оперной драматургии, близкой монодраме. Здесь он возвращается к излюбленной лирической камерности. Композитор отказывается от внешних сценических событий, сосредоточив внимание на трагической судьбе и сложных душевных переживаниях героини. Образ Чио-Чио-сан богаче, многограннее образов её предшественниц — Манон, Мими, Тоски.

В опере получили наиболее полное и последовательное развитие привычные для Пуччини приёмы музыкальной выразительности. Наряду с этим он ввёл в музыку экзотический элемент, связанный с обрисовкой своеобразного быта Японии: использовал подлинные японские мелодии, необычные ладо-гармонические обороты, пентатонику, хрупкие, звенящие оркестровые тембры. В опере много изобразительных моментов, развивающих приёмы импрессионистской звукописи. Вновь широко применена система лейтмотивов. На премьере (1904, театр «Ла Скала», Милан) «Мадам Баттерфлай» не имела успеха (в известной мере сказался драматургический просчёт Пуччини — непомерная растянутость 2-актной композиции), однако после небольшой доработки (2-й акт был разделён на два) и новой постановки в том же году в Бреше она вскоре завоевала мировую известность.

«Мадам Баттерфлай» завершила наиболее интенсивный, яркий период творческой деятельности Пуччини, когда определились и закрепились типичные черты его драматургии и музыкального языка. Пуччини был далёк от больших философских обобщений, не создавал масштабных героических характеров. В центре его, опер — всегда образ женщины, готовой на жертву во имя любви. Но Пуччини по-разному варьирует этот женский тип: трогательный лиризм Мими и Чио-Чио-сан отмечен чертами некоторой пассивности, тогда как в характере Тоски раскрыто активное, волевое начало.

Линию «Тоски» продолжает опера «Девушка с Запада» (либретто Г. Чивинини и К. Дзангарини по драме Беласко «Девушка с Золотого Запада», 1907–10). Либретто, основанное на типично авантюрном сюжете со счастливой развязкой, не отличается художественными достоинствами, изобилует мелодраматическими эффектами. Однако музыка Пуччини значительно выше литературного первоисточника. Основное внимание композитора направлено на раскрытие различных граней характера героини, благодаря чему её образ приобретает доминирующее значение. В то же время существенное место отведено народным сценам (1-е действие).

Музыкальная драматургия оперы заключает в себе новаторские черты: отказавшись от закруглённых номеров, Пуччини использует приём динамичного чередования сценических эпизодов. По-новому проявились в опере импрессионистские тенденции, наметившиеся ранее в творчестве Пуччини (здесь они связаны со стремлением к передаче тончайших оттенков настроений). В жанровых эпизодах ярко запечатлен локальный колорит: органично включаются в музыкальный язык оперы интонации и ритмы американской бытовой музыки (элементы негритянского регтайма, индейские напевы).

Годы, предшествовавшие 1-й мировой войне 1914–1918, были для Пуччини менее продуктивными. В его творчестве наступает полоса напряжённых исканий. Пуччини был далёк от политики, порой чрезвычайно наивен в понимании и оценке общественных событий. Равнодушный к нараставшему демократическому движению, он остался в стороне от революционного искусства, но в то же время, будучи художником-реалистом, не примкнул ни к одному из реакционно-декадентских направлений. Как истинный гуманист, он решительно осуждал насилие и зло. Начавшаяся война почти полностью парализовала его творческую активность. Комическая опера «Ласточка» (либретто Дж. Адами по комедии А. Вильнера и Г. Райхерта, 1914–16), первоначально задуманная как оперетта, явилась лишь незначительным эпизодом в биографии композитора.

Новый подъём творческих сил Пуччини связан с созданием «Триптиха» (1918), в котором объединены одноактные, различные по характеру оперы: «Плащ», «Сестра Анджелина», «Джанни Скикки». 1-я часть цикла — «Плащ» (либретто Адами по новелле Д. Гольда, 1915–16), с остроэкспрессивной любовной интригой, традиционным «треугольником» и трагической развязкой, по стилю близка к веристским операм. Музыку её отличает драматическая напряжённость. Некоторую психологическую разрядку дают жанровые сцены, рисующие быт простого парижского люда.

Резким контрастом к её эмоциональной атмосфере является опера «Сестра Анджелика» (либретто Дж. Форцано, 1916–17) с её религиозной окраской сюжета, отсутствием любовной интриги и мужских ролей. Музыке оперы присущи мягкие, «завуалированные» звучания. Для характеристики однообразной монастырской жизни Пуччини мастерски использовал церковные мелодии. В тёплых, печально-трогательных интонациях раскрыты душевные страдания героини.

Наиболее удачна в «Триптихе» заключительная часть — комическая опера «Джанни Скикки» (либретто Форцано по 30-й песне «Ада» из «Божественной комедии» Данте, 1917–18). Живость и лёгкость драматургического развития, смелость музыкального языка сближают эту оперу с лучшими образцами итальянской оперы-буффа (не случайно критика сравнивала её с «Фальстафом» Верди). Непрерывный поток развития действия, блестящий каскад комических эпизодов, остроумные характеристики персонажей, яркие лейтмотивы, мелодическая, гармоническая и оркестровая изобретательность свидетельствуют о высоком мастерстве Пуччини в области комедийной оперной драматургии. Музыка «Джанни Скикки» отличается интонационным единством: она основана на разработке нескольких тем, которые характеризуют героев. В сценах, высмеивающих ханжество и лицемерие, Пуччини использует острогротесковые приёмы (в частности, пародийное несоответствие слова и музыки).

Творческий путь Пуччини завершает опера «Турандот» (либретто Адами и Р. Симони по сказке К. Гоцци, 1921–24, не окончена; заключительные сцены написаны по эскизам Пуччини композитором Ф. Альфано). Обращение к миру сказки не означало для композитора отказа от его художественного кредо. В своей опере он отошёл от условно сказочного колорита литературного оригинала, насытил её полнотой жизненных эмоций, наделил героев сильными человеческими страстями.

«Турандот» во многом отличается от прежних опер Пуччини, тяготевших к лирической камерности. Здесь органично сочетаются различные жанровые элементы — героика, трагедийность и проникновенный лиризм. В развитых, блестящих сольных партиях, в монументальных хоровых фресках воскрешаются традиции забытой оперы-сериа. Однако Пуччини назвал эту оперу лирической драмой, подчёркивая тем самым основную направленность её содержания. Главная сюжетная линия оперы — история любви Калафа к неприступной, жестокой принцессе, побеждённой, однако, неодолимой силой чувства.

Средствами типичного для Пуччини вокального мелоса, отмеченного яркими национальным чертами, раскрыты характеры героев. Значительно обогащена оркестровая палитра. Сюжет оперы дал возможность применить разнообразные колористические эффекты, связанные с изображением причудливой китайской экзотики. Партитура поражает богатством тембровых красок. Широко использованы необычные для европейской музыки архаические лады. В драматически-экспрессивных сценах смело применена современная гармония: одним из важных средств выразительности являются резкие политональные сочетания.

Пуччини был последним представителем итальянской оперной классики. Начиная с 20-х гг. 20 века опера утрачивает значение ведущего жанра в творчестве итальянских композиторов. Художественный стиль Пуччини, формировавшийся под воздействием различных национальных школ, неразрывно связан с традициями итальянской реалистической оперы, с её демократической направленностью и гуманизмом. Согретые глубоким сочувствием к судьбам простых людей, произведения Пуччини неизменно волнуют слушателей.

В основе всех опер Пуччини — рельефная, запоминающаяся мелодия, в которой претворена разнообразная сфера бытовой музыки его времени. Композитор-новатор, Пуччини развивал художественные завоевания позднего творчества Верди. Чутко прислушиваясь к веяниям эпохи, он постоянно искал пути обновления художественно-выразительных приёмов. Пуччини создал особый, новый для итальянского оперного искусства гибкий и своеобразный речитативно-ариозный стиль, ставший одним из главных компонентов современной европейской оперы. Важную драматургическую нагрузку несёт оркестр, активно включаясь в развитие музыкально-сценического действия. Принципы музыкальной драматургии Пуччини, заключающиеся в стремлении динамизировать оперные формы, оказали заметное воздействие на творчество ряда композиторов 20 века как в опере, так и в жанре оперетты.

Т. Г. Келдыш

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Список сочинений, даты и литература

• Пуччиниевский фестиваль

Потомок старинного рода музыкантов, пятый из семи братьев, в шесть лет он потерял отца — органиста и регента Луккского собора. Учился музыке в местном институте «Пачини» и в Миланской консерватории (у Понкьелли и Бадзини). В Милане же выступил в 1884 году с первой оперой «Виллисы», имевшей большой успех. Ещё больший резонанс получила в Турине в 1893 году опера «Манон Леско». Затем последовал роман с Эльвирой Бонтури ин Джеминьяни, которая только после смерти мужа в 1904 году узаконила свои отношения с Пуччини, — эта связь была прочной, несмотря на многочисленные любовные увлечения композитора.

С 1891 года живёт в Торре дель Лаго (идеальное место для охоты и рыбной ловли) и окрестностях, где рождаются другие его знаменитые оперы. Достигший международной известности, выдержавший нападки национальной критики, вызванные его выступлением против первой мировой войны, совершает многочисленные поездки за рубеж, в том числе и в поисках материала для своих произведений.

Оперный композитор в полном смысле слова, Пуччини считается подлинным продолжателем традиций Верди в итальянском музыкальном театре. Вместе с тем его художественный мир отличается от мира Верди, будучи сформированным в другой исторический период. Это период fin de siecle (конца века — франц.), отличавшийся и в Италии поверхностным спокойствием и поисками внешних украшений, был отмечен начавшимся кризисом, который ещё больше обостряла упорно развивавшаяся наука (в особенности марксизм и психоанализ).

Пуччини явился выразителем различных идеологических течений и настроений, которые он со всем своим редкостным драматическим чутьём сумел использовать и слить воедино с мастерством и постоянным обновлением выразительных средств (достигнутым также отчасти композиторами других стран, создавшими передовой музыкальный язык, — прежде всего Массне, Дебюсси и другими), до такой степени влившись в поток общеевропейского искусства, что его могли обвинять в уклонении от «национального искусства» ради пресного, хотя и хорошо разработанного «интернационального жанра».

Вкус к живописи, воссоздающей определённую среду (с примечательными обращениями к экзотике), хроматизм, восходящий к Вагнеру и импрессионизму, «сумеречничество» (от итал. crepuscolarismo — направление в итальянском театре конца XIX века) и декаденство, выразившиеся в постоянной меланхолии, с которой порой удачно контрастирует блистательное веселье вставных номеров, мрачное освещение реальности в согласии с приёмами натурализма и веризма, склонность к «слёзной комедии» — таковы наиболее явные компоненты опер Пуччини, облечённые в цельный музыкальный язык, в котором откровенно выразилась и сама его личность. Все выразительные средства без всяких изысков передают суть латинской души, чувственной и страстной в выражении горя и радости, жаждущей излиться в мелодичном пении, так, как это было у великих оперных композиторов-итальянцев XIX века, то есть естественно и непосредственно.

Именно благодаря мелодизму и достижениям в вокальной области Пуччини намного опережает других своих современников. Хотя его личность ярко проявилась в свойствах гармонической палитры и в искусной оркестровке (пластичной и строго архитектоничной, но при этом не чуждой эскизности, импровизации), именно человеческому голосу доверяет он задачу выразить свою душу: от гибкого речитатива (так называемого «пения говорком») до вопля и рыдания или бескровной кантилены, преодолевающих напряжение мелодической дуги с сильно взлетающими, подобно буквицам, зубцами. Тщательный и методичный резчик, Пуччини всегда проявлял неудовлетворённость сделанным. Он основательно работал над своими сочинениями и затем вносил в них многочисленные поправки.

Театральный талант Пуччини проявился также в выборе и разработке либретто, к которым он относился с большим интересом, вполне понятным, если учесть значение сюжетов в его операх. Почти все сосредоточенные вокруг женского образа и пропитанные звуковой атмосферой с явными изобразительными намерениями, эти сюжеты свидетельствуют о безупречной технике развития событий и раскрытия судеб и психологии главных действующих лиц, рядом с которыми Пуччини ставит удачных, оригинальных второстепенных персонажей.

За исключением единственной великолепной оперы-буффа, «Джанни Скикки» (свидетельствующей о влиянии «Фальстафа» Верди), другие его наиболее типичные произведения заканчиваются трагедией или отягощены её грузом, поскольку любовь, эта великая прядильщица опер Пуччини, обречена стать своего рода искупительным наказанием. Быть может, в «Турандот» композитору удалось бы преодолеть эту тягостную необходимость, создав образ ледяной принцессы, поддавшейся чувству страсти и любви. Но опера обрывается, словно иначе и быть не может, на самозаклании маленькой Лю, жертвующей своей любовью и жизнью ради счастья любимого человека. (Единственное исключение — счастливая любовь Минни, девушки с Запада, но она обретает её ценой резкого отказа от главной роли, от своей реальной сущности.)

Г. Маркези (в переводе Е. Гречаной)