• Список сочинений и литература

Я хочу доставлять радость и сам в ней нуждаюсь.

Р. Штраус

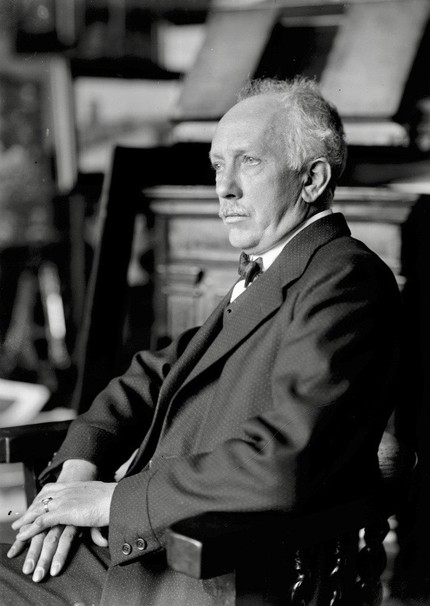

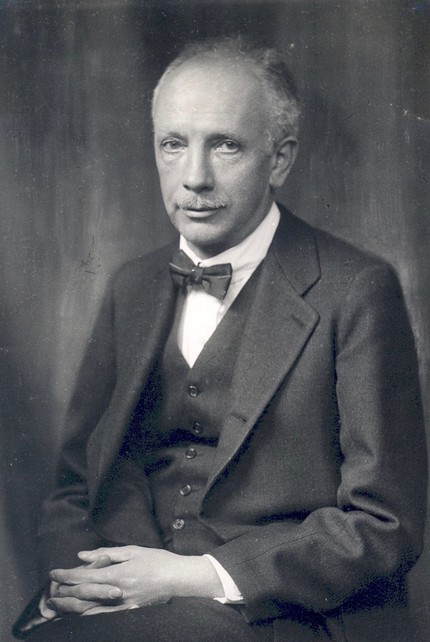

Рихард Штраус — один из крупнейших немецких композиторов, рубежа XIX-XX вв. Наряду с Г. Малером он был также одним из лучших дирижеров своего времени. Слава сопутствовала ему с юных лет до конца жизни. Смелое новаторство молодого Штрауса вызывало резкие нападки и дискуссии. В 20-30-х гг. XX в. поборники новейших течений объявляли творчество композитора устаревшим и старомодным. Однако, вопреки этому, его лучшие произведения пережили десятилетия и сохранили свое обаяние и ценность до наших дней.

Потомственный музыкант, Штраус родился и вырос в артистической среде. Его отец был блестящим валторнистом и работал в Мюнхенском придворном оркестре. Мать, происходившая из семьи состоятельного пивовара, имела хорошую музыкальную подготовку. Первые уроки музыки будущий композитор получил от нее, когда ему было 4 года. В семье много музицировали, поэтому неудивительно, что музыкальное дарование мальчика проявилось рано: в 6 лет он сочинил несколько пьес и попробовал написать увертюру для оркестра.

Одновременно с домашними занятиями музыкой Рихард прошел курс гимназии, изучал историю искусства и философию в Мюнхенском университете. Мюнхенский дирижер Ф. Майер давал ему уроки гармонии, анализа форм, оркестровки. Участие в любительском оркестре дало возможность практически освоить инструменты, а первые композиторские опыты тут же исполнялись. Успешные занятия музыкой показали, что поступать в консерваторию юноше нет необходимости.

Ранние сочинения Штрауса написаны в рамках умеренного романтизма, но выдающийся пианист и дирижер Г. Бюлов, критик Э. Ганслик и. И. Брамс увидели в них большую одаренность юноши. По рекомендации Бюлова Штраус становится его преемником — руководителем придворного оркестра герцога Саксен-Мейдингенского. Но кипящей энергии молодого музыканта было тесно в рамках провинции, и он покинул городок, перейдя на должность третьего капельмейстера в Мюнхенской придворной опере. Яркое впечатление оставила поездка в Италию, отразившаяся в симфонической фантазии «Из Италии» (1886), стремительный финал которой вызвал бурные споры.

Через 3 года Штраус переходит на службу в Веймарский придворный театр и одновременно с постановкой опер пишет свою симфоническую поэму «Дон-Жуан» (1889), выдвинувшую его на видное место в мировом искусстве. Бюлов писал: «„Дон-Жуан“...» имел совершенно неслыханный успех». Штраусовский оркестр впервые засверкал здесь мощью рубенсовских красок, а в жизнерадостном герое поэмы многие узнавали автопортрет самого композитора.

В 1889-98 гг. Штраус создает целый ряд ярких симфонических поэм: «Тиль Уленшпигель», «Так говорил Заратустра», «Жизнь героя», «Смерть и просветление», «Дон Кихот». В них многообразно раскрылось огромное дарование композитора: великолепная красочность, сверкающее звучание оркестра, дерзкая смелость музыкального языка. Созданием «Домашней симфонии» (1903) завершается «симфонический» период творчества Штрауса.

Отныне композитор посвящает себя опере. Первые его опыты в этом жанре («Гунтрам» и «Без огня») носят следы влияния великого Р. Вагнера, к титаническому труду которого Штраус, по его словам, испытывал «безграничное уважение».

К началу века слава Штрауса распространяется по всему миру. Его постановки опер Моцарта и Вагнера расцениваются как образцовые. Как дирижер-симфонист Штраус гастролирует в Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Италии, Испании. В 1896 г. его талант по достоинству оценили в Москве, где он побывал с концертами. В 1898 г. Штрауса приглашают на должность дирижера Берлинской придворной оперы. Он играет видную роль в музыкальной жизни; организует товарищество немецких композиторов, набирается президентом Всеобщего германского музыкального союза, вносит в рейхстаг законопроект об охране авторских прав композиторов. Здесь же он знакомится с Р. Ролланом и Г. Гофмансталем — талантливым австрийским поэтом и драматургом, с которым сотрудничает около 30 лет.

В 1903-08 гг. Штраус создает оперы «Саломея» (по драме О. Уайльда) и «Электра» (по трагедии Г. Гофмансталя). В них композитор вполне освобождается от влияния Вагнера. Библейский и античный сюжеты в трактовке ярких представителей европейского декаданса приобретают роскошный и тревожный колорит, рисуют трагедию заката древних цивилизаций. Смелый музыкальный язык Штрауса, особенно в «Электре», где композитор, по собственным словам, «дошел до крайних границ... способности к восприятию современных ушей», вызывал противодействие исполнителей, критики. Но вскоре обе оперы начали свое триумфальное шествие по сценам Европы.

В 1910 г. в творчестве композитора наступает перелом. В разгаре бурной дирижерской деятельности он создает популярнейшую из своих опер «Кавалер розы». Влияние венской культуры, выступления в Вене, дружба с венскими литераторами, давняя симпатия к музыке своего однофамильца Иоганна Штрауса — все это не могло не отразиться в музыке. Опера-вальс, овеянная романтикой Вены, в которой переплетаются забавные приключения, комические интриги с переодеваниями, трогательные взаимоотношения лирических героев, Кавалер розы имел блистательный успех на премьере в Дрездене (1911) и скоро быстро завоевал сцены многих стран, став одной из популярнейших опер XX в.

Эпикурейское дарование Штрауса расцветает с невиданной широтой. Под впечатлением давней поездки в Грецию он пишет оперу «Ариадна на Наксосе» (1912). В ней, как и в созданных впоследствии операх «Елена Египетская» (1927), «Дафна» (1940) и «Любовь Данаи» (1940), композитор с позиций музыканта XX в. отдал дань образам античной Греции, светлая гармония которой была так близка его душе.

Первая мировая война вызвала волну шовинизма в Германии. В этой обстановке Штраус сумел сохранить независимость суждений, смелость и ясность мысли. Антивоенные настроения Роллана были близки композитору, и друзья, оказавшиеся во враждующих странах, не изменили своей привязанности. Спасение композитор находил, по своему признанию, в «прилежной работе». В 1915 г. он заканчивает красочную «Альпийскую симфонию», а в 1919 — в Вене ставится его новая опера на либретто Гофмансталя «Женщина без тени».

В этом же году Штраус на 5 лет становится руководителем одного из лучших оперных театров мира — Венской оперы, является одним из руководителей зальцбургских фестивалей. К 60-летию композитора фестивали, посвященные его творчеству, прошли в Вене, Берлине, Мюнхене, Дрездене и других городах.

Изумляет творческая активность Штрауса. Он создает вокальные циклы на стихи И. В. Гете, В. Шекспира, К. Брентано, Г. Гейне, «веселый венский балет» «Шлагобер» («Сбитые сливки», 1921), «бюргерскую комедию с симфоническими интермедиями» оперу «Интермеццо» (1924), лирическую музыкальную комедию из венской жизни «Арабелла» (1933), комическую оперу «Молчаливая женщина» (на сюжет Б. Джонсона, в содружестве с С. Цвейгом).

С приходом к власти Гитлера фашисты стремились вначале привлечь к себе на службу видных деятелей немецкой культуры. Не спрашивая согласия композитора, Геббельс назначил его главой Имперской музыкальной камеры. Штраус, не предвидевший всех последствий этого шага, принял пост, надеясь противостоять злу и способствовать сохранению немецкой культуры. Но нацисты, не церемонясь с авторитетнейшим композитором, предписывали свои правила: запретили поездку в Зальцбург, куда приезжали немецкие эмигранты, преследовали либреттиста Штрауса С. Цвейга за его «неарийское» происхождение и в связи с этим запретили исполнение оперы «Молчаливая женщина».

Композитор не мог сдержать своего негодования в письме к другу. Письмо было вскрыто гестапо и в результате Штраусу было предложено подать в отставку. Однако с отвращением наблюдая за деятельностью нацистов, Штраус не мог отказаться от творчества. Не имея возможности больше сотрудничать с Цвейгом, он ищет нового либреттиста, вместе с которым создает оперы «День мира» (1936), «Дафна», «Любовь Данаи». Последняя опера Штрауса «Каприччио» (1941) вновь восхищает неисчерпаемой силой и яркостью вдохновения.

В годы второй мировой войны, когда страна покрывалась развалинами, рушились под бомбежками театры Мюнхена, Дрездена, Вены, Штраус продолжает работать. Он пишет скорбную пьесу для струнных «Метаморфозы» (1943), романсы, один из которых посвящает 80-летию Г. Гауптмана, оркестровые сюиты. После окончания войны Штраус несколько лет живет в Швейцарии, а накануне своего 85-летия возвращается в Гармиш.

Творческое наследие Штрауса обширно и многообразно: оперы, балеты, симфонические поэмы, музыка к драматическим спектаклям, хоровые произведения, романсы. Композитора вдохновляли самые разнообразные литературные источники: это Ф. Ницше и Ж. Б. Мольер, М. Сервантес и О. Уайльд. Б. Джонсон и Г. Гофмансталь, И. В. Гете и Н. Ленау.

Формирование стиля Штрауса проходило под влиянием немецкого музыкального романтизма Р. Шумана, Ф. Мендельсона, И. Брамса, Р. Вагнера. Яркая самобытность его музыки впервые проявилась в симфонической поэме «Дон-Жуан», которая открыла целую галерею программных произведений. В них Штраус развил принципы программного симфонизма Г. Берлиоза и Ф. Листа, сказав новое слово в этой области.Композитор дал высокие образцы синтеза детально разработанного поэтического замысла с мастерски продуманной и глубоко индивидуализированной музыкальной формой. «Программная музыка подымается до уровня художественности, когда создатель ее прежде всего музыкант, обладающий вдохновением и мастерством».

Оперы Штрауса принадлежат к наиболее популярным и часто исполняемым произведениям XX в. Яркая театральность, занимательность (а иногда и некоторая запутанность) интриги, выигрышность вокальных партий, красочная, виртуозно выстроенная оркестровая партитура — все это привлекает к ним исполнителей и слушателей. Глубоко усвоив высочайшие достижения в области оперного жанра (прежде всего Вагнера), Штраус создал оригинальные образцы как трагедийной («Саломея», «Электра»), так и комической оперы («Кавалер розы», «Арабелла»). Избегая стереотипного подхода в области оперной драматургии и обладая громадной творческой фантазией, композитор создает оперы, в которых причудливо, но достаточно органично сочетаются комизм и лиричность, ирония и драматизм. Иногда Штраус, как бы шутя, эффектно сплавляет разные временные пласты, создавая драматургическую и музыкальную путаницу («Ариадна на Наксосе»).

Значительно литературное наследие Штрауса. Величайший мастер оркестра, он пересмотрел и дополнил «Трактат об инструментовке» Берлиоза. Интересна его автобиографическая книга «Размышления и воспоминания», обширна переписка с родителями, Р. Ролланом, Г. Бюловым, Г. Гофмансталем, С. Цвейгом.

Исполнительская деятельность Штрауса как оперного и симфонического дирижера охватывает 65 лет. Он выступал в концертных залах Европы и Америки, ставил оперные спектакли в театрах Австрии и Германии. По масштабности дарования его сравнивали с такими корифеями дирижерского искусства, как Ф. Вайнгартнер и Ф. Мотль.

Оценивая Штрауса как творческую личность, его друг Р. Роллан писал: «Воля у него героическая, покоряющая, страстная и могучая до величия. Вот чем Рихард Штраус велик, вот в чем он уникум в настоящее время. В нем чувствуется сила, властвующая над людьми. Эти-то героические стороны и делают его преемником какой-то части мыслей Бетховена и Вагнера. Эти-то стороны и делают его одним, из поэтов, — быть может, самым крупным современной Германии...»

В. Ильева

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Штраус, Рихард Георг (нем. Richard Strauss; 11 VI 1864, Мюнхен — 8 IX 1949, Гармиш-Партенкирхен, близ Мюнхена) — немецкий композитор, дирижёр, музыкальный деятель.

Отец — Франц Йозеф Штраус (1822–1905) — валторнист Баварской королевской придворной капеллы. С 4 лет Штраус стал обучаться игре на фортепиано у матери, затем у А. Томбо и Ниста; с 6 лет учился игре на скрипке у Б. Вальтера; к этому же времени относятся его первые сочинения. В 1875–80 изучал гармонию, контрапункт и инструментовку под руководством придворного капельмейстера Ф. В. Мейера. Первые навыки дирижирования и знакомство с инструментами оркестра Штраус приобрёл в отрочестве, участвуя в еженедельных репетициях мюнхенского любительского оркестра «Wilde Gungl».

Штраус дирижировал Мейнингенским оркестром (1885–86), оркестрами оперных театров в Мюнхене (1886–89, 1894–98), Веймаре (1889–94), Берлине (с 1898, в 1908–18 генерал-музик-директор), Вене (1919–24). С 1894 выступал как дирижёр на Байрёйтских фестивалях. Гастролировал в странах Европы (в т. ч. в России, 1896) и Америки, дирижировал почти всеми большими оркестрами мира. Штраусу как дирижёру были свойственны скупость движений и подчёркнутое спокойствие, хотя он предпочитал ускоренные темпы. Лучшие дирижёрские работы — оперы «Свадьба Фигаро» и «Все они таковы» Моцарта, «Тристан и Изольда».

Пропагандировал творчество современных ему композиторов Г. Малера, М. Регера, X. Пфицнера и др.; будучи председателем Всегерманского музыкального союза (1901–09), включал их произведения в программы концертов. В 1917 Штраус стал участником Зальцбургских музыкально-театральных фестивалей. В 1917–20 руководитель класса композиторского мастерства в Берлинской академии искусств. В 1933 назначен президентом Имперской музыкальной палаты, в 1935 подал в отставку. Когда Гармиш-Партенкирхен, где Штраус жил с 1909, был оккупирован американскими войсками, он переселился в Швейцарию, в 1949 вернулся снова в Гармиш-Партенкирхен. Почётный доктор Гейдельбергского (1903), Оксфордского (1914) и Мюнхенского (1949) университетов, член Академии искусств Берлине (1909), почётный член Венской академии искусств (1944).

Основные жанры творчества Рихарда Штрауса — симфоническая поэма и опера. Одночастные поэмы Штрауса, отличающиеся блестящей оркестровкой, нередко с монотематическим развитием, применением лейтмотивов и трансформацией тем, представляют собой развитие этого жанра, введённого Ф. Листом. Характерные для поэм портретность, конкретность образов, театральность и свободное применение изобразительных приёмов во многом идут от традиций Г. Берлиоза.

В основе ряда симфонических поэм Штрауса лежат образы мировой литературы. Первая из них — поэма «Макбет» по У. Шекспиру (1-я редакция, 1887) отличается суровым, мрачным колоритом. Широко известна поэма «Дон Жуан» по Н. Ленау (1889), ведущая идея которой — непостоянство как следствие стремления к идеалу. Образы её ярки и красочны, музыкальное развитие захватывает стремительностью.

В поэме «Весёлые забавы Тиля Уленшпигеля» (1896) композитор взял за основу немецкий вариант легенды (отсутствует тема освободительной борьбы Нидерландов с Испанией). Это самое популярное оркестровое произведение Штрауса; композитор передаёт приключения героя в развитии двух тем, непрестанно меняющих характер. Поэму «Дон Кихот» по М. Сервантесу (1897) композитор назвал «фантастическими вариациями на тему рыцарского характера». Сочинение завершается грустной насмешкой над человеческой восторженностью.

Образы и идеи обобщающего значения композитор черпал также и в некоторых философских учениях. Поэма «Смерть и просветление» (1889) посвящена вечной проблеме жизни и смерти и связана с философией А. Шопенгауэра; «Так говорил Заратустра» по Ф. Ницше (1896) представляет собой попытку передать средствами музыки некоторые аспекты одноименного философского сочинения. В этом произведении композитор обратился к сложной системе лейтмотивов, использовал оркестр увеличенного состава и орган.

Поэма «Жизнь героя» (1898) имеет автобиографический характер, о чём свидетельствует введение тем из других сочинений композитора. Автобиографическая тема разработана также в одночастной «Домашней симфонии» (1903), где героический характер мужчины и капризный чарующий женский образ дополнены портретом ребёнка (тембр гобоя д’амур), законченная в 1915 «Альпийская симфония» по существу тоже является программной симфонической поэмой. Она продолжает линию 6-й, «Пасторальной», симфонии Бетховена и с блеском передаёт красоту зримого мира.

Последнее симфоническое произведение Рихарда Штрауса — этюд для 23 струнных солирующих инструментов «Метаморфозы» (1945) — может быть названо траурной одой, элегической поэмой; в музыке его развивается мотив из темы траурного марша 3-й, «Героической», симфонии Бетховена.

Оперное творчество Рихарда Штрауса более полно, чем симфоническое, отразило творческую эволюцию композитора. Первые оперы он писал в традициях Р. Вагнера («Гунтрам», 1893; «Без огня», 1901). Большое влияние на Штрауса оказала литература конца 19 — начала 20 вв. Композитор обращался к текстам О. Уайльда, С. Цвейга, испытал воздействие сочинений своего друга — австрийского писателя и драматурга Г. фон Гофмансталя, декларировавшего уход в мир чистого искусства, эстетизировавшего рок, эрос и смерть.

Эти идеи получили отражение в опере «Саломея» (1905), музыкальные истоки которой восходят к операм «Тристан и Изольда» Вагнера и «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси. Система лейтмотивов в этом произведении используется в сложном симфоническом развитии. Действие оперы напоминает кошмарное сновидение. Музыка одноактной драмы создаёт атмосферу экзальтации, страха, нервного возбуждения.

В опере «Электра» (либретто Гофмансталя, 1908), как и в «Саломее», музыка выражает отчаяние, ненависть, состояние безумия, жажду мести и наслаждение мщением. «Саломея» и «Электра» поразили современников новым напряжённым звучанием. В этих сочинениях творчество Штрауса эволюционировало в сторону резкой эксцентричности, кричащих контрастов оркестровки и приблизилось к экспрессионизму. Однако это эстетическое направление вскоре оказалось для Штрауса исчерпанным. Композитор оказался перед опасностью потери публики и превращения искусства в замкнутый в себе мир.

Лирико-комическая опера «Кавалер розы» (1910) обозначила резкий поворот творчества Штрауса к неоклассицизму, к оперной классике 18 в. (влияние творчества Моцарта приносит с собой ясность формы, лёгкость, уравновешенность звучания), к венской оперетте И. Штрауса-сына (средством образной характеристики в опере всё чаще становится вальс). В 1921 Штраус на основе венской танцевальной музыки создал балет-дивертисмент «Сбитые сливки», в 1932 — лирическую музыкальную комедию «Арабелла».

Другие сочинения Штрауса, написанные с участием Гофмансталя и не без влияния его вкусов, отразили стилистические колебания композитора. Таковы балет «Легенда об Иосифе» (1914) с иллюстративной, вычурно-декоративной музыкой и опера «Елена Египетская» (1927), отличающаяся яркостью экзотических красок и вместе с тем выдвижением на первый план напевной вокальной кантилены.

В 1912 Штраус создал «Ариадну на Наксосе» — одну из своих самых популярных опер. Стилизованный миф (его идея — способность человеческой души к преображению, развитию) переплетается в опере с мотивами карнавала, живые лица с масками, серьёзная опера — с опереттой. В этом отношении опера предвосхитила ряд произведений И. Ф. Стравинского, М. де Фалья, С. С. Прокофьева.

Отличающую это произведение мелодичную, прозрачную и строго организованную по канонам оперы барокко музыку находим и в камерной опере «Дафна» (1937), главные темы которой — близость человека к природе и очеловечивание природы. «Любовь Данаи» на сюжет греческого мифа (1940) — род сатирической оперетты.

Одно из самых глубоких произведений Штрауса — романтическая мистерия-сказка «Женщина без тени» (1918) с возвышенно-гуманистической идеей очищения через любовь и сострадание, которая дала композитору возможность проявить всю разносторонность своей музыкальной фантазии. Поэтичные музыкальные образы соседствуют с пародийными, фантастика и глубокий психологизм — с реалистическими зарисовками быта.

Наименее характерна для творчества Штрауса суровая, «солдатская» опера «День мира» (1936) на сюжет из времён Тридцатилетней войны, связанная по замыслу с картиной Д. Веласкеса «Сдача Преды» и оперой Л. Бетховена «Фиделио».

Оперу-буффа «Молчаливая женщина» (1935) композитор создал как шутливую стилизацию мелодических образцов из опер «Свадьба Фигаро» и «Так поступают все» Моцарта, «Севильский цирюльник» Россини и «Фальстаф» Верди. Это весёлая пьеса с быстро развивающимся действием и яркими комедийными ансамблями, короткими завершёнными ариями, дуэтами, канцонами.

В «автобиографической комедии брака» — опере «Интермеццо» (1923) Штраус вернулся к образам «Домашней симфонии». Меткость «житейских» интонаций приближает 13 картин произведения к опере М. П. Мусоргского «Женитьба» и др. речитативным экспериментам. «Каприччио» (1942) — разговорная пьеса с музыкой, скетч, посвящённый теоретическим проблемам оперы и драмы.

Рихард Штраус — композитор выдающегося мастерства и огромной творческой продуктивности. Он писал музыку во всех жанрах (кроме церковной). Смелый новатор, изобретатель множества новых приёмов и средств музыкального языка, Штраус явился создателем оригинальных инструментальных и театральных форм. Композитор осуществил синтез различных типов классико-романтического симфонизма в одночастной программной симфонической поэме. Он в равной мере владел искусством выражения и искусством изображения.

Мелодика Штрауса разнохарактерна и пестра, ясная диатоника часто сменяется хроматикой. В мелодиях опер Штрауса наряду с немецким проступает австрийский (венский — в лирических комедиях) национальный колорит; в некоторых сочинениях господствует условная экзотика («Саломея», «Электра»).

Тонко дифференцированы средства ритма. Нервность, импульсивность многих тем связаны с частыми сменами метра, асимметричными построениями. Вибрирующая пульсация зыбких звучностей достигается полифонией разнохарактерных ритмомелодических построений, полиритмичностью ткани (особенно в «Интермеццо», «Кавалере розы»).

В области гармонии композитор шёл от Вагнера, усиливая её текучесть, неопределённость, подвижность и одновременно красочность, неотделимую от экспрессивной красочности инструментальных тембров. Гармония Штрауса наполнена задержаниями, вспомогательными и проходящими звуками. В своей основе гармоническое мышление Штрауса тонально. И в то же время в качестве особого выразительного приёма Штраус вводил хроматизмы, политональные наложения. Жёсткости звучания нередко возникали как юмористические приёмы.

Огромного мастерства достиг Штраус в области оркестровки, используя тембры инструментов как яркие краски. В годы создания «Электры» Штраус ещё был сторонником мощи и блеска оркестра увеличенного состава. Позже идеалом композитора становятся максимальная прозрачность, экономия средств. Одним из первых Штраус использовал тембры редких инструментов (альтовая флейта, малый кларнет, хекельфон, саксофон, гобой д’амур, трещотка, ветряная машина из театрального оркестра).

Творчество Штрауса — одно из крупнейших явлений мировой музыкальной культуры конца 19-20 вв. Оно глубоко связано с классической и романтической традициями. Подобно представителям романтизма 19 в., Штраус стремился к воплощению сложных философских концепций, к усилению экспрессии и психологическому усложнению лирических образов, созданию сатирических и гротескных музыкальных портретов. Вместе с тем он вдохновенно передавал высокую страстность, героический порыв.

Отражая сильную сторону своей художественной эпохи — дух критицизма и стремление к новизне, Штраус в такой же мере испытал на себе и негативные воздействия времени, его противоречия. Штраус принимал и вагнерианство и ницшеанство, не чуждался красивости и фривольности. В ранний период творчества композитор любил сенсацию, эпатировал консервативную публику и выше всего ставил блеск мастерства, рафинированную культуру творческого труда. При всей сложности художественных концепций произведений Штрауса им часто недостаёт внутреннего драматизма, значительности конфликта.

Штраус прошёл через иллюзии позднего романтизма и ощутил высокую простоту доромантического искусства, особенно любимого им Моцарта, а в конце жизни испытал вновь тяготение к глубокому проникновенному лиризму, свободному от внешней эффектности и эстетских излишеств.

О. Т. Леонтьева

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Список сочинений и литература

• Оперное творчество Р. Штрауса